PERCHの聖月曜日 67日目

最初にまず、戦後、どうして絵画(絵画ばかりではないが)が、投資の新しい対象となりはじめたかの現象についてみよう。

戦後といっても、朝鮮動乱以後、安井曾太郎が亡くなって、アトリエの作品がデッサンまで市場にはんらんしたころから、戦後の日本の美術市場が活気づき、絵の売買がさかんにおこなわれるようになり、それにしたがって新しい投資としても見られるようになった、というのが傍観者としてのぼくの印象である。これは、ぼくの印象であるばかりでなく、その背後の戦後の日本経済のことを思いだしていただければ、容易に想像されることである。

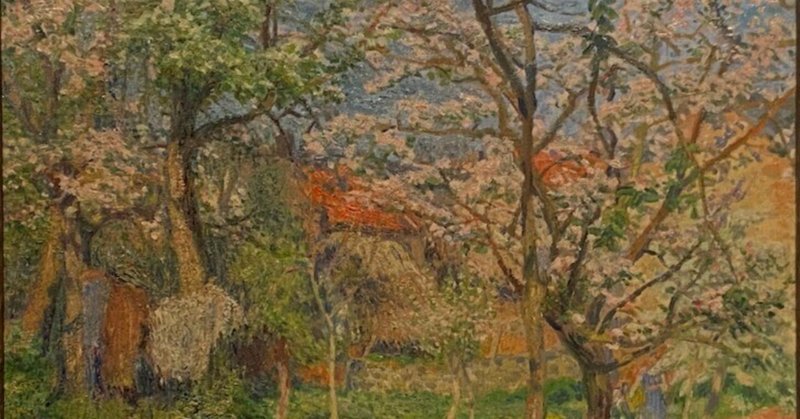

戦前、また敗戦直後のインフレーション上昇期に買われたフランス印象派(モネ、ルノワール、ピサロなど)、印象派後期(セザンヌ、ファン・ゴッホ、ゴーガンなど)から、二十世紀前半の巨匠(マティス、ピカソ、ルオー、その他)の作品は、敗戦後の日本のインフレーションによる貨幣価値の大幅低落を、はるかに上回る率で価格が上昇し、絵画のような美術品への投資が、たいへん有利だということを明らかにしたことである。

敗戦まで、ヨーロッパの傑作を公開していた美術館は、倉敷の大原美術館ひとつであるが、この大原コレクションをつくるために児島虎次郎は、その当時、三〇〇万円渡され、「こまった、こまった、いいものを買ってきて当りまえ、贋作を買ってくれば一生の恥」とかいったという伝説が残っている。が、大原コレクションは一点も分散していない幸福な美術館となっている。

日本の各地の蒐集家のもっているフランスの絵といえば、個人(主として画家)がパリで買ってきた名品、古くは林忠正(画商)、黒木三次(日露戦争で有名な黒木大将の子息)コレクションの分散したものもあるが、そのほとんどは松方コレクションの分散品、フランスの画商デルスニスとヴィルドラックが、日本で展覧会を開催して売った作品、福島繁太郎コレクションの分散品である。ブリヂストン美術館を見られただけでも、それらの作品のなかに世界の蒐集家が羨望する傑作があることがわかる。

松方コレクションの分散品のうち、セザンヌの「エスタック風景」は、戦前、二万五〇〇〇円で国内で売られ、敗戦直後に十五〇〇万円でアメリカに売られ、現在、サンパウロ美術館を飾っている。恐らく、現在の価格とすれば一億に近いであろう。同じく「トロネの廃屋」は戦前、五万円で国内で売られ、一九六〇年一一月、ロンドンの競売で、三八〇〇万円であった。

ーーー土方定一『画家と画商と蒐集家』岩波書店,1963年,p232-235

安井曽太郎

1911(明治44)年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?