☝産業保健職に限らず人事労務の担当者など産業保健にかかわるすべての人にオススメ

過労死等の定義

過労死等防止対策推進法第2条により、以下の通り定義づけされている。

第二条 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。

平成30年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/19/dl/19-1.pdf

過重労働の健康に対する影響はどのようなものが考えられますか?

過重労働とは長時間の労働だけでなく、身体的、精神的に負荷の大きい労働も含んでいます。過重労働による疲労の蓄積、睡眠不足、ストレスの増加は、脳心臓疾患の発症と関連性が強いという医学的知見が得られており、最悪の場合は死に至ることもあります。これを過労死と呼びます。また、うつ病などの精神障害の原因となり、自殺に追い込まれることもあります。これを過労自殺と呼びます。脳、心臓疾患の認定基準では、発症前1か月におおむね100時間または2-6か月の間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働は、業務と脳・心臓疾患の発症との関連が強いといわれており、「過労死ライン」と呼ぶことがあります。

過重労働による健康障害を防止するためにはどのような対策を行いますか?

まず、ノー残業デー、ノー残業ウィークの設置、代休の付与、営業時間、営業日、休業日の設定、残業を事前に申請する制度の導入をすることで、労働時間に関する制度を整備したり、部署間での人員配置の調整、ソフトウェアの導入などによる業務効率化、外部委託など業務内容や業務量の改善をすることで、時間外、休日労働時間の削減を行います。年次有給休暇の取得を促進したり、労働時間の設定の改善などに取り組みます。勤務間インターバル制度を導入することで、生活時間や睡眠時間を確保することができます。また健康管理体制を徹底し、産業医や衛生管理者を専任したり、健康診断の事後措置をおこなったり、ストレスチェックを行ったり、長時間労働者に対する面接指導を行うことで、健康障害を防止します。

労働基準法では、労働時間はどのように定められていますか?

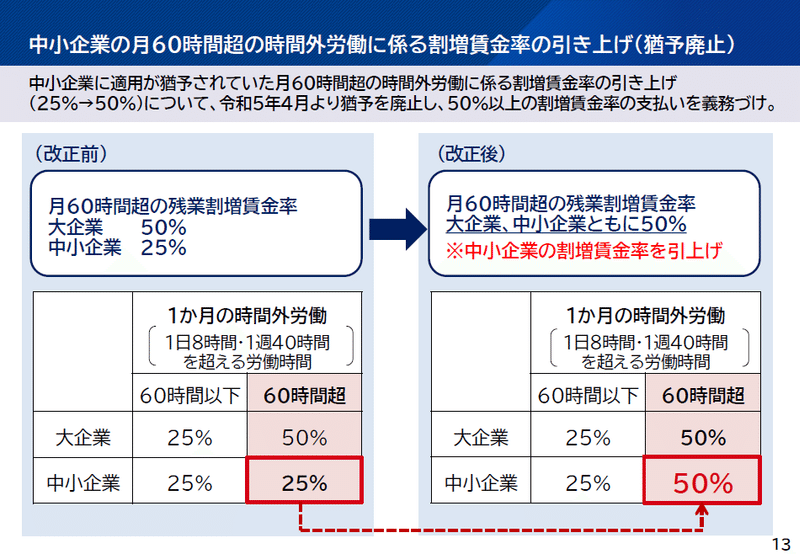

1週間に40時間の法定労働時間を超えて働いた場合、その労働を時間外労働と呼びます。また、毎週少なくとも1回の法定休日に働いた場合、その労働を休日労働と呼びます。36協定を締結し、所轄労働基準監督署所長に届け出た場合は、時間外、休日労働をさせることができますが、月45時間及び年間360時間の限度時間を超えないようにしないといけません。時間外、休日労働は本来臨時的な場合に行うものであり、労働者の健康を確保するためには、事業者は時間外、休日労働をできるだけ削減することが重要です。

長時間労働者に対しては、どのような場合面接指導を行いますか?

月に80時間以上の時間外労働が行っており、本人が望んだ場合に、面接指導を行います。

参考:過重労働による健康障害を防ぐために

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000553570.pdf

過重労働による事故が発生した場合にはどのような措置をとる必要がありますか?

産業医等の助言または労働衛生コンサルタントの活用を図りながら原因究明及び再発防止を図る。

過重労働で労災認定になる場合はどんなときですか?

産業医の機能はどのように強化されますか?

産業医の独立性・中立性の強化 (改正労働安全衛生法第 13 条第3項)

産業医が 、 産業医学の専門的立場から 、 独立性 ・ 中立性をもってその職務を行うことができるよう 、産業医は 、 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて 、 誠実にその職務を行わなければなりません 。

産業医の知識・能力の維持向上 (改正労働安全衛生規則第 14 条第7項)

産業医 は 、 労働者 の健康管理 等を行うために必要 な医学に関する 知識 ・ 能力 の維持向上に 努めなけれ

ばなりません 。

産業医の辞任・解任 時 の衛生委員会等へ の 報告 (改正安衛則第 13 条第4項)

産業医の身分の安定性を担保し 、 その職務の遂行の独立性 ・ 中立性を高める観点から 、 事 業者は 、 産業医が辞任した とき又は産業医 を解任したときは 、 遅滞 なくその旨 ・ その 理由を衛生 委員会又は安全衛生委員会 衛生委員会等 に 報告 しなければなりません 。 「 遅滞なく 」 とは 、 おおむね1月以内をいいます 。

産業医の権限の具体化 (改正安衛則第 14 条の4第1項、第2項)

事 業者が産業医 に付与 すべき権限には 、 以下のアからウまでの事項に関する権限が 含まれます 。

産業医等に 対する労働者の健康 管理等に必要な情報の 提供

(改正安衛法第 13 条第4項、第13 条の2第2項、改正安衛則第 14 条の2第1項、第2項、第 15 条の2第3項)

➢産業医が産業医学の専門的立場から労働者の健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備するため 、 産業医を 選任した事業者は 、 産業医に対して 、 以下 のアからウまでの情報を提供 しなければなりません 。

➢事 業者から産業医へ のアからウまでの情報の提供 は 、 次の情報の区分に応じ 、 それぞれ に定める時期に行わなければなりません 。 「 速やかに 」 とは 、 おおむね2週間以内を いいます 。

産業医が勧告しようとするときの事業者に対する意見の求め、産業医 から勧告を受けたときの勧告の内容等 の記録・保存 (改正安衛則第 14 条の3第1項、第2項)

産業医の勧告を受けたときの衛生委員会等へ の 報告 (改正安衛法第 13 条第6項、改正安衛則第 14 条の3第3項、第4項)

産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め (改正安衛則第 23 条第5項)

安全委員会、衛生委員会等の意見等の記録・ 保存 (改正安衛則第 23 条第4項)

労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等 (改正安衛法第 13 条の3)

労働者の心身の状態に関する情報の取扱い(改正安衛法第 104 条第1項から第4項 まで、改正じん肺法 第 35 条の3第1項から第4項 まで、改正安 衛則第 98 条の 3、改正じん肺則 第 33 条)

➢労働者 が雇用管理において不利益な取扱いを受ける不安なく 、 安心して医師等による健康診断等を受けられるようにするため 、 事 業者は 、 労働者の心身の状態に関する情報を収集し 、 保管 し又は使用 するに当たっては 、 労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し 、 並びに当該 収集の目的の範囲内 でこれ を保管し 、 及び使用しなければなりません 。 ただし 、 本人の同意がある場合 その他正当 な事由がある場合は 、 この限りで はありません 。

➢事 業者は 、 労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を 講じなければなりません 。 「 労働者 の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針 」 平成 30 年9月 7日付け労働者 の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1

号 、 「 事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き

産業医等の業務の内容等の周知 (改正安衛法 第 101 条 第2項、第3項、改正安衛則 第 98 条の 2第1項、第2項)

➢産業医を選任した 事業者は 、 その事業場における産業医の業務の具体的な 内容 、 産業医 に対する健康相談の申出の 方法 、 産業医 による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を 、労働者に 周知させなければなりません 。

働き方改革関連法案

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?