記事一覧

ブラタモリ日記その49 「黒部峡谷 #258 #259」(2024.1.13)(2024.1.20)

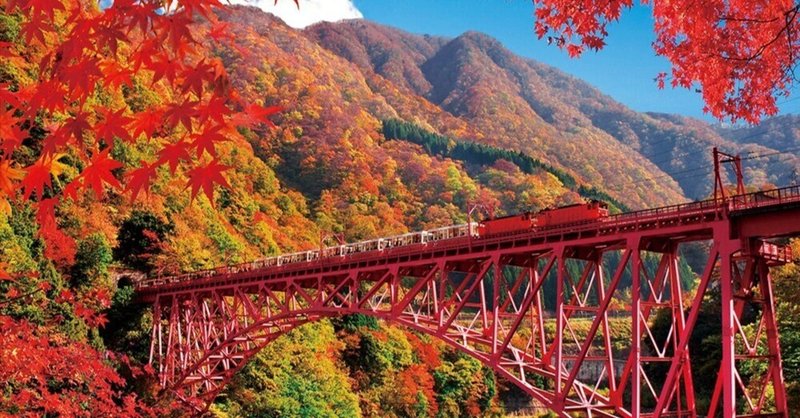

今回のブラタモリは富山県の黒部峡谷。先日放送されたセレクション「黒部ダムスペシャル」の#86、#87は長野県側から黒部ダムへ向かったが、今回は今年6月から一般開放予定の富山県側のルートから。

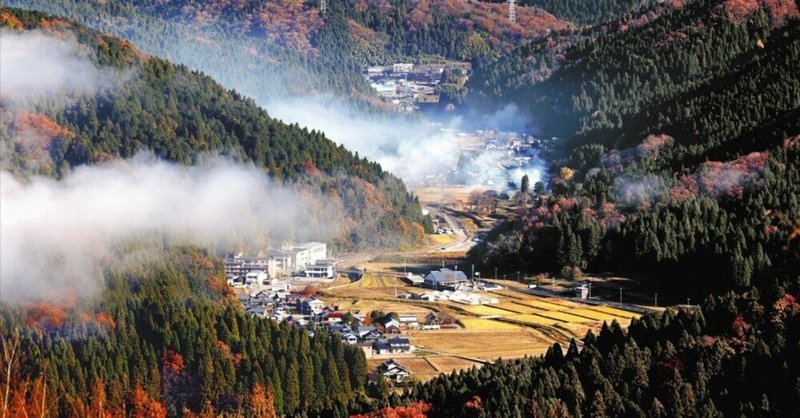

番組冒頭、タモリさんは日本一美しい扇状地といわれる黒部川扇状地に立つ。これが個人的には地味ぃ〜にそそるのだ。というのは扇状地は川から流れてきた土砂が長い年月をかけて積もり積もってできた平地。そう一朝一夕でで