StaaSとプロダクトグロースについて(最近考えていること)

「モバイルアプリマーケティング Advent Calendar 2020」の23日目の投稿です👍

自分はシンガポールをベースに複数のプロダクトの開発とグロースに携わってます。最近では、行動心理を応用した音声ベースのモジュールとフィジタル領域、デジタルをどういい感じに現実に馴染ませるかに興味を感じ時間を費やしてます。今年はずっと目の前のプロジェクトに向き合って来たこともあり時間もなく(言い訳)、、、久しぶりのブログです。最後まで読んでいただけると嬉しいです。

普段は答えのない中で、仮説を検証しながらプロトタイプを作っては潰し、検証の確度を上げていっているというような仕事の仕方をしています。そういった中で生まれる仮説を整理したブログですので、特に書いていることは正解はなく、読んでいただいた方と一緒にあれやこれやいいながら仮説を作っていきたいと思ってます。

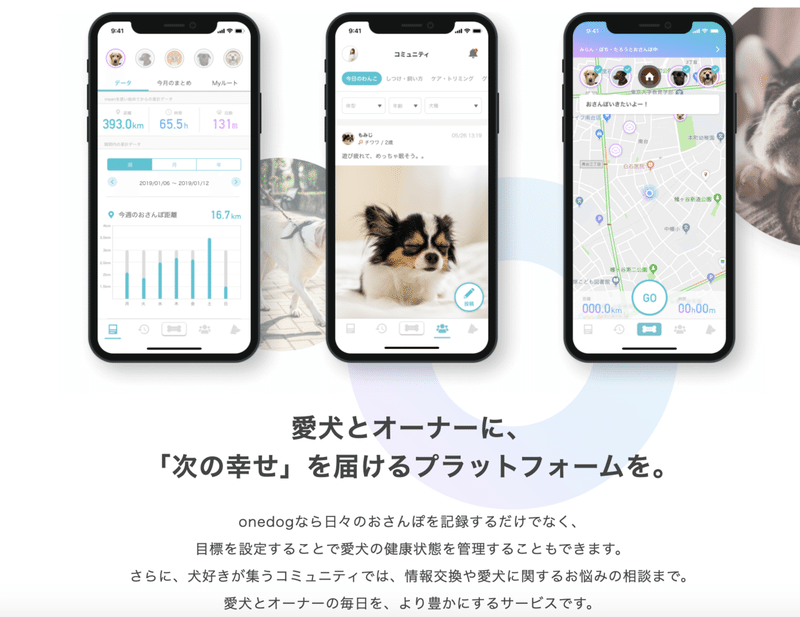

今回はマーケを担当しているonedogを引き合いに出すので、よければどのようなアプリか事前に参照くださいませ:)

Status as a Serviceとは

*Status as a Serviceは、https://twitter.com/eugenewei が整理した思考をまとめた言葉で我々プロダクトに関わるものとして参考すべき考え方の一つかなと思います。

今回はStaaSの観点でプロダクト(主にモバイルアプリ)を成長させる観点で何を抑えるべきなのか考えていきます。

そもそもですが、StaaSはSaaSではないです。が、ソフトウェアを通して提供という観点がステータスを通して提供されるように変わってきたも言える、というのがStaaSです。StaaSはソーシャル・ネットワークの観点で整理された考え方ですが、個人的にはどのプロダクトをとってもStaaSという思考は当てはまるのではないかと思っており、普段のプロダクト開発の一つの軸にしてます。

考え方の前提ですが、そもそも人間はステータスを求めるものであるという思想があります。この考え方自体は納得感があります。個人は何かに承認されたいと、ステータスは無いよりあった方がいいと感じるものかなと。B2Bのプロダクトでもヘビーユーザとかチャンピオンを指名してステータスを見える形で付与したりと身近に存在してますしね

このステータスという言葉をソーシャルステータス(社会的地位)と言い換えてもいいと思います。人間は元来、社会的に価値のある役割またはカテゴリーを「ステータス」と呼んでいて、相対的に自分がどのステータスかを気にして生きていると言えます。これをベースに考えているのがStaaSです。

ステータスとネットワーク効果

相対的なステータスを実現するためにはやはり、ユーザのボリュームが必要です。誰と比較して自分のステータスがこうだから、と相対的にみれる必要があるからです。

とはいえ、どのようなプロダクトもユーザベースがあるからプロダクトが長続きするとは限らず、ユーザの質というのがポイントになります。

量と質どちらが正解という訳ではないのですが、プロダクトのグロースを語る時に最近は量より質で説明することが増えてきているように感じてます。例えば、StaaSではソーシャル・キャピタル理論で説明されてます。日本語では社会関係資本ですかね。

社会関係資本は、人々の協調行動が活発化することにより社会の効率性を高めることができるという考え方で、ネットワークや協調性のあり方を示すものの一つと理解してます。

社会関係資本をベースに考えるとMAUが100万のアプリよりも、MAUが10万でも協調性のあるユーザが大半を占めているアプリの方が生き残る可能性は高いのではという考えも含まれてます。

onedogでは、ユーザ数も増えてはきているのですが、まずはペットオーナーの中でも特にワンちゃんとの繋がりを意識している人、ワンちゃんが生活の中心にいる人が多く使ってくださってます。

最近では、ソーシャルネットワーク(コミュニティ)機能をリリースしオーナー同士で会話してくださってます。これは、コミュニティが関連するアプリであればよくみられた光景かもしれませんが、このコミュニケーションの質はユーザが増えてもよくなる訳ではなく、少なくても良い訳でもなく。ユーザの協調性に依存しています。この協調性のある状態を維持してグロースさせる、これが社会関係資本のアプローチで考えるポイントだと考えてます。

そういった一種の協調性のある心地よいコミュニティでこそ、得られるステータスに意味が見出されると考えてます。

社会関係資本をネットワーク効果に加えたフレームワーク

ネットワーク効果にソーシャル・キャピタル理論を加えてみることをStaaSの中では提唱されてます。

以下、https://www.eugenewei.com/blog/2019/2/19/status-as-a-service より引用。原文はめちゃくちゃ長くとても勉強になるのでぜひに

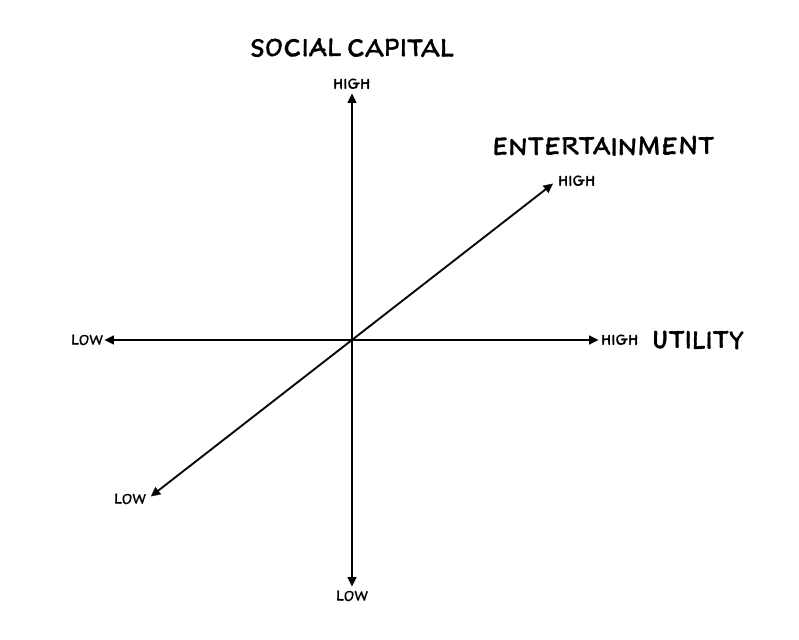

The three axes on which I evaluate social network strength

まずはutility軸を満たす必要があり、便利に使ってもらう。例えば、whatsappやLINEのメッセージは便利ですよね。そのイメージです。

onedogだとワンちゃんの散歩の履歴を残せて、それをシャアできるし家族で共有できるというとこでutility軸を満たしてます。

ただ、世の中のサービスがほとんどこの領域を出ていないか、もしくは満たしてすらないというのが現状かなーと思います。便利だから使うというのは機能的に期待値を満たしている状態で、アプリを作っている側からしたらかなり難しいですよね。

PMFしている状態ってどういう状態なのかを定性的に考えると便利だと思って使い続けてもらうというのがあると思うのですが、便利だから使うというのは別のプロダクトにユーザを奪われる可能性が大きすぎだとも思ってます。日本だと特にプレイヤーも多いので、なんとも心許ないです。

で、大事になってくるのがエンタメ軸です。これはソーシャルキャピタル軸にいく前の2歩目の観点です。StaaS内では努力を証明することが大事だとあります。

これは、例えばですがユーザが何かアクションをした後に何かリアクションされるような一連の体験を指していると捉えてOKかなーと。例えば、Instagramフィルタで頑張って加工した時に投稿した別のユーザからいい反応がある。チュートリアルを突破した後に何かリワードが存在してバッチがもらえる。コメントをするとコメント自身がレコメンドされる。ユーザが苦労して活用するサービスの中に健闘を讃える的な要素捉えられます。

onedogだと、まだそこまで多くのエンタメ要素入れれては無いのですが、散歩をした後にワンちゃんからお礼のメッセが届くってもの一つの要素かなと捉えてます。適切な努力に報われるステータスを渡す、これはアプリのマーケティングコミュニケーションで必要なポイントになってます。

もう一つはステータスゲームです。

例えば、このエリアでしか使えない、招待された人にしか使えないというのも一種のステータスでこれもステータスを与えるという意味ではエンタメ的な要素と言えます。多分。確かに自分もwait listに登録したアプリ登録した人だけ先行で使えたとしたら使ってるぜって気になります。多分。

こうやって、ある程度の協調性のあるユーザ間のコミュニティの中で、ユーザそれぞれにステータスを与えて、利便性を担保したままエンタメ要素を追加していくことがポイントになります。

このあたりの考え方や思考は確かになと思う判明、実現するのはプロダクトの設計もマーケティングコミュニケーション設計も緻密さがいるなと感じます。

ユーザがプロダクトの価値をステータスを通じて無意識にも感じているのだとしたら、そもそものマーケティング設計のポイントはよりプロダクトの根本に依存するなと。

次に、ソーシャルキャピタル軸ですが、ここは長くなるので次回に。

加えてもし、反応があればもう少し事例を交えた具体的はノウハウや。StaaS自体の深掘りをしようかなと思います。ちなみに本文は原文の1/4程度しか触れてないです笑 マーケ実務で使えるノウハウに昇華させたいので、興味ある方一緒にトライした内容をシェアしあいたいです。メッセください👍

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?