しくじり商品研究室:ラジ四駆

今日もご覧いただきありがとうございます。

商品を企画する際に、ヒットに導くのは難しいのですが、反対に失敗要素を極力減らしていくことなら比較的実行しやすいです。

ここでは、失敗した商品の原因を知ることで、失敗要素を減らす参考になればと思います。

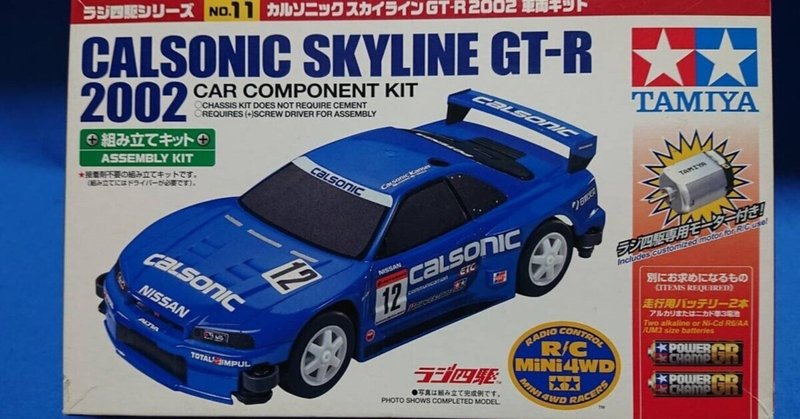

(トップ画像引用元:https://aucview.com/yahoo/s1066556602/)

ラジ四駆の例

ラジ四駆について

「ラジ四駆」は、タミヤ模型が第二次ミニ四駆がブームが落ち着いた後の2002年に発売した自動車型の玩具です。ミニ四駆と同様に専用のコースで走らせますが、実在のレーシングカーや自動車のボディであることや、何よりも遠隔操作ができるラジコンの側面を持つのが特徴です。言ってみれば、「操作できるミニ四駆」を目指した商品と言えるでしょう。しかし、ミニ四駆のようにブームになることはなく、数年で販売終了になっています。

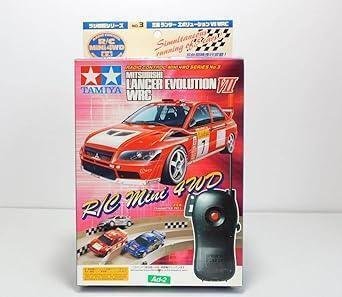

(画像引用元:https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A9%E3%82%B8%E5%9B%9B%E9%A7%86-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3VII-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%9C-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%B3%E3%83%B3/dp/B09JKWVYQ7)

しくじり理由

ラジ四駆のコンセプト「操作できるミニ四駆」のニーズは確実に存在しています。というのも、第二次ミニ四駆ブームの火付け役となったアニメ「爆走兄弟レッツ&ゴー」では、登場キャラクターが声かけるとミニ四駆が加速したり、「マグナムトルネード」など、各ミニ四駆が持つ技を繰り出すシーンがあったからです。

最近では3Dプリンターや、自作基盤や既製品のセンサーを活用し、アニメのように走るミニ四駆を作る方もいます。

ここから考えると、ラジ四駆は売れても良さそうですが・・・実際にはあまり売れませんでした。

その理由の一つ目は、確かに「操作できるミニ四駆」ではあったものの、”思い通りに”操作できるものではなかったことです。

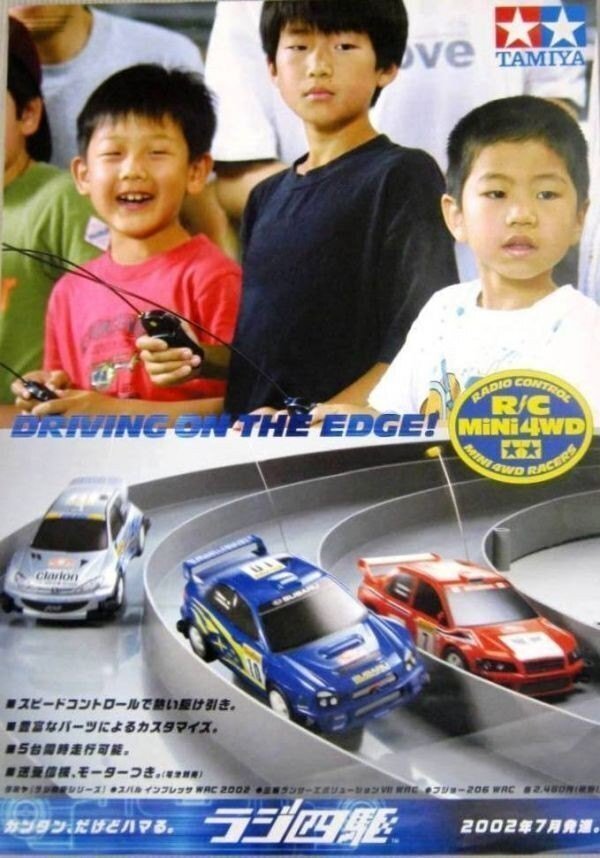

(画像引用元:https://aucview.aucfan.com/yahoo/n390577501/)

ラジ四駆はあくまでもミニ四駆同様に仕切られたコースの中を走らせます。さらに、ラジ四駆で操作できるのは、アクセルのON/OFFのみであり、ハンドル操作はできません。あくまでも決まったコースの中を、オーバースピードでコースアウトしないようにアクセル操作だけするものになっています。ハンドル操作がなく、決まったコースを走る時点で、アニメのような”思い通りに”操作できるものではなくなっています。

そもそも、ミニ四駆は速さを追及する一方、速度が上がってカーブでコースアウトしまうリスクをいかに抑えて改造するか、相反する要素を成立させることを楽しむ側面がありました。ラジ四駆ではこのリスクを抑えるのが、操作に置き換わり、楽しみが消えています。

しくじり理由の二つ目は、実在するレーシングカーや自動車のボディを採用したことです。実在するレーシングカーや自動車を”思い通りに”操作するホビーとして、すでにラジコンがあります。当時の私も、それこそタミヤ製のラジコンを買ってもらい、持っていましたし、そもそもタミヤほど本格的なものでなく、室内用の子供向けのラジコンも、存在していました。その中で、あえて、”思い通りに”操作できないラジ四駆を選ぶ理由はありません。

また、実車ボディを採用したことで、漫画やアニメにすることが難しくなりました。

(画像引用元:https://store.ponparemall.com/belmo/goods/ty4950344990719/)

ミニ四駆同様にアニメを作ろうとすると、実在するドライバーが運転してレースしている車を、架空のキャラクターが操作して、競い合うのは違和感が出てきます。販促面でも「コロコロコミック」やテレビアニメとのタイアップといったミニ四駆のような販促ができず、認知を上げることは難しくなります。

メーカーの都合が垣間見える商品

このラジ四駆ですが、タミヤの「ユーザーをラジコンに移行させたい」というメーカー都合が垣間見えます。おそらく、ミニ四駆ブームが落ち着いた中で、売上のカバーのため、より高単価なラジコンにユーザーを移行させたいという思いがあったのではないかと想像されます。

ブームとなり影響力のあったミニ四駆をベースに、タミヤのラジコンが得意とする実車ボディを乗せ、室内で走らせられるようにサイズ感に収め、ラジコンに触れるきっかけを作る、というのがラジ四駆の企画意図と思われます。しかし、実際にユーザーが求めていたのは、あくまでもアニメのような自分の指示通りに走るミニ四駆であり、実車ベースのものではありませんでした。

タミヤはラジコンへの移行を一つのテーマにしているらしく、ラジ四駆以外に、ラジコンにミニ四駆デザインのボディを乗せた「クイックレーサー」というものも発売しています。ただし、こちらは大きさが全長が約40センチある、屋外走行が基本のものとなっており、ハードルが・・・。

(画像引用元:https://muuseo.com/luke_force/items/619)

ミニ四駆を室内で遊べるサイズでラジコンにしたものがあれば、もっと売れたかもしれないですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?