ネルチンスク条約ラテン語版を和訳してみた(第1回)

はじめに

最近、ラテン語にハマっているとるてぃでございます。

そんな中で、世界史上で有名な文書のラテン語版を読みたいなあという気分になりました。そして見つけたのが、ネルチンスク条約でした。

そんなネルチンスク条約ラテン語版の条文を紹介していこうと思います。

なお翻訳は、

吉田金一 著『ロシアの東方進出とネルチンスク条約』,近代中国研究センター,1984.2. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/11925576

を参考に、とるてぃ本人が改めて翻訳したものになります。

また、原文はWikisourceを参考にしています。しかし、Wikisource版は誤字が多いので、誤字部分は変更した状態で載せます。ご了承ください。

ネルチンスク条約って何?

ネルチンスク条約って何?と思う人も多いかと思います。よって、ラテン語文に入る前に、ネルチンスク条約に関する簡単な説明から入ろうと思います。

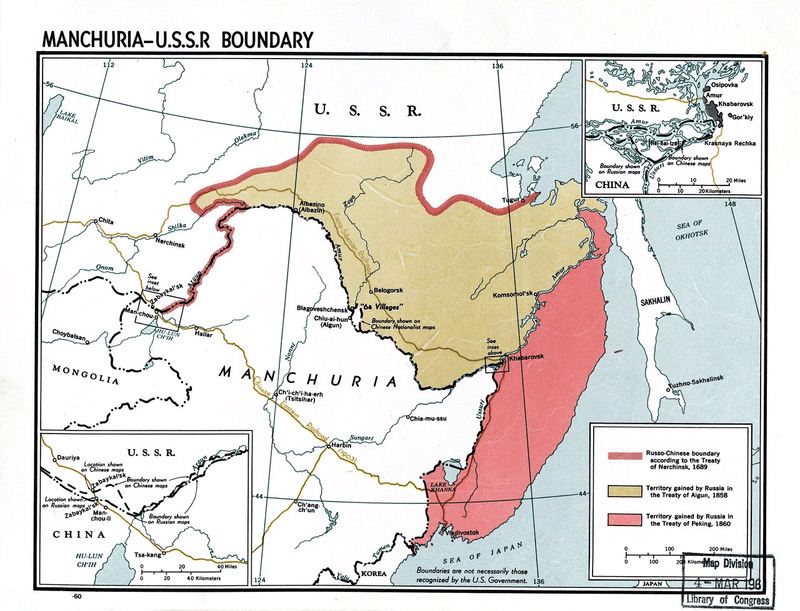

1689年、清とロシアが国境を画定するために結ばれた条約です。

画定された国境は、以下の地図の赤線部分になります。

国境付近の紛争は起きていましたが、大規模な両国間の戦争は起きていませんでした。よって、下関条約やサンフランシスコ条約などの講和条約とは異なり、両者が対等な立場で結ばれた条約となります。

ただ、清の方がロシア側に食い込んでいるので有利でした。

19世紀以降、ロシアの勢力が拡大すると、清はネルチンスク条約で結ばれた協定を大きく後退することになりました。

清とロシアの条約なので、使われた言語は満洲語とロシア語です。しかし、清側のイエズス会士がラテン語でも条文を書いたため、ネルチンスク条約は合計3つの言語で書かれた条約となっています。

理由は調べてもすぐ出てきませんでしたが、おそらく

・中立的な言語で表すため

・当時の西欧の公的な文書がラテン語だったため

ではないかと考えられます。詳しい情報が分かり次第、追記します。

序文

それでは早速、序文から順番に読解と解説をしていきます。

中国側の人々

Sancti Sinarum Imperatoris mandate missi ad determinandos limites Magnates.

「神聖なる清皇帝の命令で、境界を決めるための大臣が派遣された。」

次のロシア皇帝もそうなのですが、主君には「神聖な」というニュアンスの枕詞がつきます。ただし、清はキリスト教国ではないため、キリスト教とは結びつかない枕詞となっています。

Som Go Tu Praetorianorum militum praefectus interioris palatii Palatinus, Imperii consiliarius etc.

「索額図(領侍衛内大臣・議政大臣など)」

ここから先は、簡単に言うと清側のネルチンスク条約締結に立ち会った人たちの名前と役職が並んでいます。

彼およびそれ以降の人物の役職は、ラテン語の直訳では分からなかったため、先述の吉田氏の和訳を参照しました。

また、名前についてはネルチンスク条約中国語版にて、確かめることができました。

まずはじめに出てくるのは、「索額図(ソンゴトゥ)」という人物です。

領侍衛内大臣とは、清代の武官職です。文官で言うと大学士(官職名、内閣の機密に参与していた役職)に相当するため、宰相クラスの人だったといえるでしょう。

(参考資料:日中民族科学研究所 編『中国歴代職官辞典』,国書刊行会,1980.6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11893027)

議政大臣は詳しく分からなかったのですが、おそらく政治界のトップクラスを担っていた役職だと考えられます。大学士出身の者が選ばれたそうです。

(参考資料:磯部 淳史「順治朝における皇帝・旗王 関係についての一考察 -順治八年~十二年の政局をめぐって-」『立命館東洋史學 第 32 號』)

Tum Que Cam interioris palatii palatinus, primi ordinis comes, Imperialis vexilli dominus, Imperatoris avunculus etc.

「佟國綱(内大臣・一等伯・都統・皇帝の母方のおじなど)」

佟國綱について条文から分かることは4つです。

まず、内大臣という役職だったそうです。詳しくは分かりませんでしたが、その名前からおそらく内政に関する上位の官職についていたのではないかと思われます。

次に、一等伯という称号です。こちらも詳細は分かりませんでした。中国語だと「一等公」とあるので、公爵なのか伯爵なのかは分かりません。どちらにせよ、皇帝の親族であるという意味ではないでしょうか。

4つ目に、都統という称号が記されています。この後も頻繁に出てくる称号なのですが、おそらく八旗かその他の軍隊のリーダーなのではないかと思われます。ラテン語の「vexilli」に「旗」という意味が含まれるため、八旗が関係しているのでは無いかとわたしはにらんでいます。

最後に、皇帝との血のつながりが記載されています。当時の皇帝康煕帝の母方のおじにあたります。

Lam Tan vnius etiam vexilli dominus

「郎談(都統)」

郎談は、和訳において参考にした和訳を書いた吉田氏の別の論文にて名前が挙がっています(参考文献:吉田金一「郎談の「吉林九河図」とネルチンスク条約」『東洋学報 62巻 1・2号』)。

彼は康煕26年、「蒙古都統」となったという記述があります。蒙古とは、今で言うモンゴルあたりのことです。おそらく、モンゴル地域の軍のリーダーだったのではないのでしょうか。

Pam Tarcha item vnius vexilli dominus

「班達爾善(都統)」

この人については何も分かりませんでした……。似た名前がモンゴル系の一家にいるようなので、そちらの地域の偉い人かとは思うのですが、情報がありませんでした……。

Sapso circa Sagalien Via aliasque terras generalis exercituum praefectus

「薩布素(鎮守黒龍江処等将軍)」

薩布素は、康煕22年(1683年)に、清における黒竜江省の初代将軍に就任しました。

黒竜江とは、ネルチンスク条約でも争われた清とロシアの国境です。康熙帝によって新しく置かれた「鎮守黒龍江処等将軍」は、ロシアを警戒しておかれたことが分かります。

ちなみに、「Sagalien」とはサハリンのことです。ネルチンスク条約内では何度も出てくる地名です。

参考ページ

Ma La vnius vexilli praefectus

「瑪喇(護軍統領)」

彼については、情報が少なかったです……。

「護軍統領」が何なのかも分かりませんでした。

先ほどの都統(vnius vexilli dominus)とラテン語表記は似ていますが、「dominus(主人)」ではなく「praefectus(指導者、隊長)」となっています。よって、都統よりは下の、しかし軍を率いる役職なのかな……と思います。

Wen Ta exterorum tribunalis alter praeses et caeteri una cum missis.

「溫達(理藩院侍郎)およびその他の者たち」

中国側関係者で名前が出ている最後の一人が溫達です。

彼の情報も少ないのですが、「理藩院」という言葉からおおよそ何をしていたかが推測できます。

清では、モンゴル・チベット・新疆・青海の地域は「藩部」と読んで統治していました。これらは科挙官僚による直接統治ではなく、北京に設置された理藩院の監督が間接統治する形で支配されていました。

また、「侍郎」とは、六部の次官の名称です。清に六部はありませんが、その意味を考えると、「理藩院侍郎」とは理藩院の監督の次に偉い役職、と言う意味だと推測できます。

ネルチンスク条約で定められた境界の近くにはモンゴルがあるので、それで彼が呼ばれたのではないかと思われます。

まとめ

以上、ネルチンスク条約序文の一部を紹介しました。まとめると、こんな感じでしょうか。

神聖なる清皇帝の命令で、境界を決めるための大臣が派遣された。

・索額図(領侍衛内大臣・議政大臣など)

・佟國綱(内大臣・一等伯・都統・皇帝の母方のおじなど)

・郎談(都統)

・班達爾善(都統)

・薩布素(鎮守黒龍江処等将軍)

・瑪喇(護軍統領)

・溫達(理藩院侍郎)

およびその他の者たち

こう見ると、軍人が多いことが分かります。

国境紛争がネルチンスク条約を結ぶきっかけになっていることから、紛争に関わる軍人たちが呼ばれたのではないかと思います。

次回は、ネルチンスク条約序文の続きを読んでいきます。ロシア側の使節を列挙している部分となります。

ご期待ください!

追記:2023.10.6

第2回の記事が完成しました!ぜひご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?