(後悔から始まる)教養としてのワイン

2019年、社交場での交流や飲みニケーションが盛んだった頃。私も飲み会が好きだった。

最近飲みに行ってないなぁ。。

ふとワイン好きな前職場の上司を思い出した。

当時の私はお酒は好きだが、専ら日本酒やカクテルを飲みワインの知識なんて微塵もなく、上司がワインのうんちくをソムリエと楽しく話しているのを横で聴く以外の術がなかった。

さらにとある社交場で、「ワインの飲み方くらいは覚えようね(笑)」とまるで山頂から見下されたような気持ちになったこともあり、後悔(と怒り)から「教養としてのワイン」をポチった。

今日はワインを嗜む紳士を目指して、実践に活きる(噛った程度の)知識と飲み方を共有したい。

歴史の裏にワインあり。

イエスキリストは「ワインは私の血である」と後世に遺言を残す。

古代ローマ皇帝ジュリアス・シーザー(カエサル)はワイン造りの基礎を築き、フランスは貴族向け・イタリアは庶民向けに大量生産。

その後パリ万博でアメリカのカリフォルニアワインが一躍有名になり、さらに被害詐欺総額120億円のルディー事件がおこる。

ワインならぬキリストの血は、確かに人類を酔わせ惑わし続けている。

ワインはビジネススキルも磨く最強のコミュニケーションツール

大手金融機関ゴールドマン・サックスでは、一流ビジネスマンとしての教育研修にワインがある。

日本人初のワインスペシャリストである著者、渡辺順子氏も「ワインは世界共通言語であり最強のコミュニケーションツール」だと説く。

ワインと言えばフランス

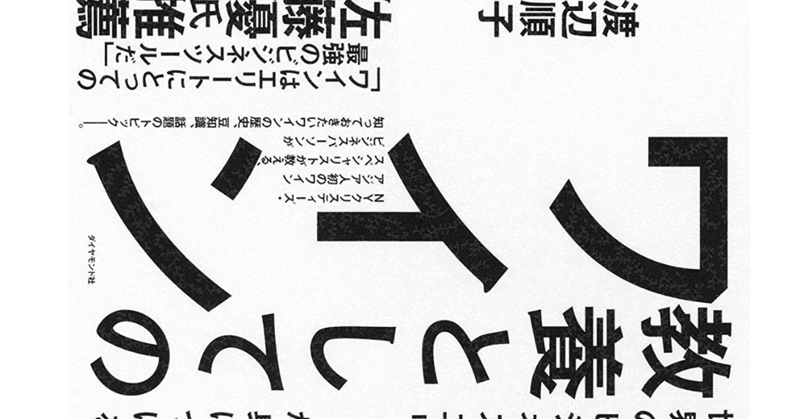

画像はフランスの地図。ここで覚えたいのは3つ。

ボルドー地区

→シャトーとは、日本語で「城」という意味。

→邸館の周りにブドウ畑を所有し、その畑のブドウからワインを醸造、瓶詰までを一貫して生産している造り手。

→写真は五大シャトーの1つ、女性的なワインを作るとして有名なシャトー・マルゴー

ブルゴーニュ地区

→村、畑単位で格付け

→北部ではロマネ・コンティ、ボジョレー・ヌーボー等の赤ワインが有名

シャンパーニュ

→スパーリングワインの頂点に君臨するシャンパンを主に製造。日本はシャンパン輸入国として本数では世界第4位、輸入金額では世界第3位(2015年)

→ドンペリーニョもこの地区で作られる。

→シャンパーニュ地方ワイン生産同業委員会(C.I.V.C.)が名称の世界的保護と啓蒙、広報を行っているため、シャンパンの商標登録はかなり厳格(実質不可)

マナーと飲み方実践編

①注ぐのは、グラスの半分以下。並々と注がない。

→香りを楽しむ、空気に触れさせることが大事なため。

②乾杯は原則しない

→ワイングラスはガラスが薄いため。

しかしパーティー等カジュアルな場では、当てた方が良いこともある。

③ステムを持つ

④テイスティング(品質のチェック)

→見る(see)色と濁りがないか確認。

※赤ワインだと澄みきった紫色ほど若く、熟成するとレンガ色に近づく。白ワインだとクリームのような黄色ほど若く、熟成すると琥珀色に近づく。

→グラスを2~3回回す(swirl)粘着度の確認。

※ワインのアルコール度数は白では5~14%・赤だと12~16%であり、高いと粘着度も増す。

→グラスを傾けて香りを嗅ぐ(smell)

→1口含む(sip&swish)それぞれの箇所で味覚を楽しむ。

→飲み込む(spit)

※タンニンとは、ブドウの種と皮からできるポリフェノールの一種。

※ボディとは、飲んだときの感触のことで色や香りが強いものをフルボディ、反対に弱いものをライトボディ、中間をミディアムボディという。

⑤グラスの縁の汚れはナプキンで拭き取る

いざ、ワインショップへ

ボトルの違い

まず始めに目につくのがボトルの違い。

タンニンやポリフェノールが結晶化しボトルの底に澱(おり)が溜まりやすい長期熟成のワインはいかり肩・対して澱が少ないワインはなで肩とのこと。(明確な基準もあるので気になる方は調べてね)

また、ラベルもそれぞれに違いがあるようで、

例えばボルドー地区のワインであれば

またブルゴーニュのワインであれば

今試されるワインの力

2021.2.10赤ワインや茶に含まれるタンニンが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対策に役立つという研究結果を、台湾の中国医科大学のMien-Chie Hung(洪明奇)学長の率いる研究チームが発表した。タンニン酸が、ウイルス内の2つの重要な酵素の活性を阻害する効果があることを発見したという。(引用)

記事にはどの程度の量や期間で効果が発揮されるのか、というところまでは踏み込んでいなかったが、歴史を学ぶと常に人類とワインには深い関係があるようだ。

またワイン投資という言葉もあるように、投資目的として保管・売買する投資家も多いことから、これからもワインは注目を浴び続けることになりそうだ。

とはいえ一般ピーポーな私

投資は一般NISAとiDeCoで手いっぱいだし、付き合いでのお酒が好きなだけ。日常的に飲む習慣はない。

この著書を手にして良かったのは、今度お世話になった上司と会えた時ワインの話ができること。

鼻につく嫌なヤツのマウンティングを、颯爽とくぐり抜けることができる。

そのくらいのモチベーションだ。

本に書かれていることをかなり端折り、私なりのまとめ方なので歪曲した部分もあるかもしれない。

少しでも興味を持ってくれたなら是非とも読んで欲しいと思う。(特にルディー事件は日本人にとっても大きく関与するので、調べることをお勧めします。)

最後まで読んでいただき、あざす。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?