「名言との対話」9月6日。歌川広重「東路に筆をのこして旅のそら 西のみ国の名ところを見ん(死んだら西方浄土の名所を見てまわりたい)

歌川 広重(うたがわ ひろしげ、寛政9年(1797年) - 安政5年9月6日(1858年10月12日)は、江戸時代の浮世絵師。

江戸の火消しの家の家督を継ぐ。役者絵、美人画、風景画、花鳥図を描く。1832年、35歳から絵師に専念する。1833年に傑作「東海道五十三次」を発表し、シリーズ化する。遠近法の採用、立体的描写は講評だった。また「江戸名所」シリーズも手がけた。

花鳥画、歴史画、戯画、玩具絵、春画、美人画。さらに肉筆浮世絵、団扇絵、双六、絵封筒、絵本・合巻・狂歌本の挿絵も描いた。生涯で描いた作品は2万点に及ぶとされる。

2007年に「天童広重」と呼ばれる肉筆画で有名な天童市の広重美術館を訪問した。

広重の画業200年を記念して平成9年にオープンした美術館だが、その数年前にも訪れたことがあり2回目の訪問である。滝の湯ホテルという大きなホテル所有のコレクションを展示した美術館で、内部は落ち着いた雰囲気で、二つの部屋で広重の浮世絵などを堪能できる。

江戸後期天童藩は財政が苦しく、商人や富農の献金の献金や借金で運営をしていた。江戸詰めの藩士吉田専佐衛門、木村宮之助や、藩医の田野文仲といった人々が、狂歌を通じて懇意になった広重に依頼して肉筆画を200枚描いてもらって、献金の御礼や借金返済の肩代わりをした。広重は丸2年かけて完成している。この大量の肉筆画・広重が後に「天童広重」と呼ばれた。狂歌は滑稽や風刺を読み込んだ和歌であるが、藩士たちはそれで得た人脈で藩の財政を救ったのである。広重は東海道広重という名前で狂歌も詠んでいた。

広重は晩年の工夫として竪絵と呼ばれる浮世絵を描いている。絵は横が広い画幅の中に描くのが一般的だが、難しいといわれる縦長の絵も描いている。また死絵(しにえ)と呼ばれる絵もあった。これは、著名人が死亡したときに出版される追悼の絵で、肖像画に業績や辞世の句、戒名などを加えた絵である。

2016年にサントリー美術館の「原安三郎コレクション 広重ビビッド」展をみた。原安三郎のコレクションには2006年に仙台三越で開催された「北斎と広重」展で触れたことがある。サントリー美術館で購入した資料によると、2005年から全国7カ所で巡回開催されたのが、一般への初公開だったとあるから、その展覧会を見たわけだ。240点の出品があり、「思いのほか大きい展覧会」との感想を持った。

サントリー美術館の「原安三郎コレクション 広重ビビッド」展。歌川広重の57歳から62歳までの6年間の晩年の大作・代表作。初摺でもあり、保存状態もよく、最高の揃物である。

「六十余州名所図会」。70枚。61「豊前 羅漢寺 下道」は大分県中津市。競秀峰、青の同門、羅漢寺下道、山国川、日田往還、至羅漢寺。

全国5機内7道の名所を描くという一大スケールの揃物が見応えがあったが、特に印象に残ったものを記す。伊豆 修善寺 湯治場。江戸 浅草市(初摺)と(後摺):色合いが違う。美濃 養老の滝:大木のごとき青い滝。飛騨 籠わたし。下野 日光山 裏見ノ滝:滝が見事。伯耆 大野 大山遠望:まろやかな大山。出雲 大社 ほとほとの図:手前の娘達のあでやかさと遠くの人たちの白黒の薄さのコントラスト。美作 山伏谷:太い斜めの風雨の迫力。阿波 鳴門の風波:怒濤の渦と白い波頭。

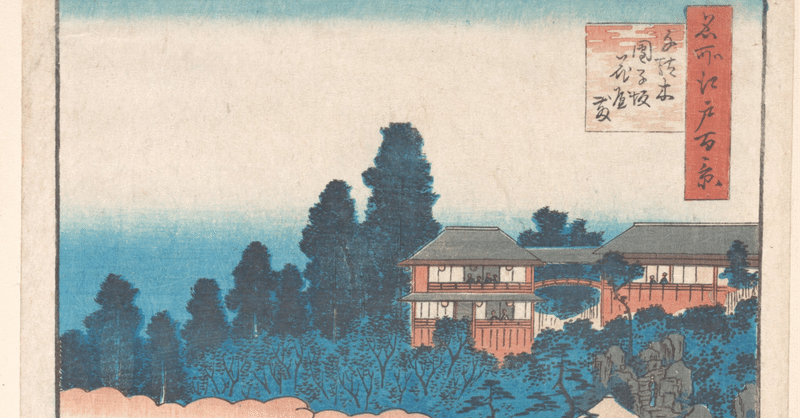

「名所江戸百景」120枚。安政江戸大地震(幕末の天災の中で被害は最大級)の直後から発表が始まった。先んじて出板された「絵本江戸土産」は、江戸の名跡のガイドブックとして重宝されたベストセラーだった。するかてふ。大伝馬町こふく店:火消し隊。大はしあたけの夕立:ゴッホが模写。深川萬年橋:桶、橋、亀。水道橋駿河台:大鯉のぼり。箕輪金杉三河しま:鶴。よし原日本堤。浅草田浦酉の町詣:猫。亀戸梅屋敷:ゴッホが模写。深川州崎十万坪:大鷲。月の岬。目黒元富士。王子不動之滝:木のような滝。真間の紅葉手古那の社継はし。

ゴッホ(1853--1890年)は、広重の晩年の作に強い影響を受けている。オランダ・アムステルダムの国立ゴッホ美術館には500点近い浮世絵版画が所蔵されているが、1880年代のヨーロッパはジャポニズムが開花した時期だ。ゴッホの「花咲く梅ノ木」は、浮世絵そのものの模写に近い。「雨中の橋」は油絵で描いた浮世絵である。有名な「タンギー親父の肖像」は、よく観ると背景に花魁、役者絵、富士、桜などを配しているのは面白い。ゴッホは「私の仕事の全てはある意味で日本美術を基礎としている」とも語っているから、広重の西洋の遠近法である透視図法を充分に消化してすっきりとした整理された作風は、絵画の世界において後の世に与えた影響は非常に大きいことがわかる。

大胆な構図を得意とした北斎に対し、「江戸のカメラマン」と呼ばれた広重は写生的な作風だ。代表作である「東海道五十三次之内」は、北斎の「富嶽三十六景」と比較されるが、広重は道中の臨場感を出すために人物を大胆に配し、観る人に旅の疑似体験をさせようとする意図がある。

北斎と広重という二人のライバルは、作風、画名の考え方、生活のレベル、主観と客観、弟子の多少、死への考え方など、対照的な人生を送っている。

北斎は1849年の88歳まで生きたが、北斎の37年後に生まれた広重はコレラにかかり61歳で死去している。二人の実働年数には大きな差があった。

2021年に府中美術館で「映えるNIPPON 江戸ー昭和 名所を描く」展をみた。広重本人と、明治の広重、大正の広重、昭和の広重4人の広重が紹介されていた。

歌川広重「浮世絵版画の大絵師」。寛政9年(1797年) - 安政5年9月6日(1858年10月12日)《名所江戸百景》

小林清親「明治の広重」。《駿河町雪》。1847年9月10日〈弘化4年8月1日〉- 1915年〈大正4年〉11月28日)

吉田初三郎「大正の広重」。《神奈川県鳥瞰図》《東海道風景選集 日本橋(夜明け)》。1884年3月4日 - 1955年8月16日)。写生の旅を重ね、何百枚ものスケッチを統合することで描き出される初三郎式鳥瞰図。観光。鉄道図絵。名所図絵。3000点以上の鳥瞰図を作成。

川瀬巴水「昭和の広重」。《東海道風景選集 日本橋(夜明け)》。1883年(明治16年)5月18日 - 1957年(昭和32年)11月7日。新版画。

広重にはめんめんと後を継いだ画家がいたのである。そういう意味では広重は生きていてずっと日本各地の風景を描いているともいえる。本物の広重は、辞世の歌のように、極楽浄土でもその風景を描いていると考えよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?