ジャズ喫茶にまとわりつく狭隘な老害たち

(4 min read)

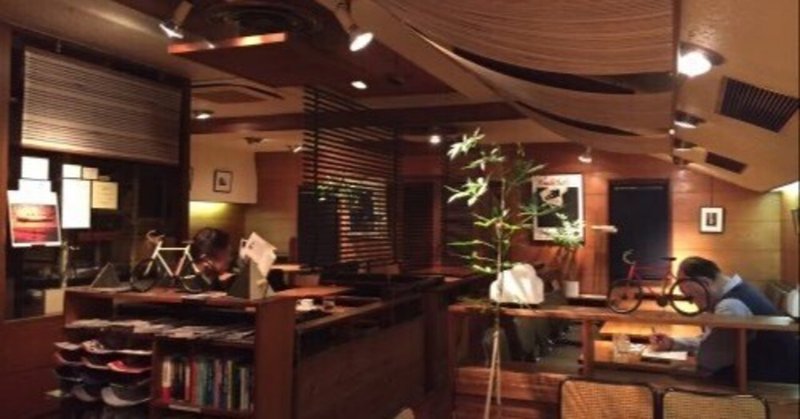

写真は四ツ谷のいーぐるですが、以下の本文とは関係ありません

きのうかなりビックリするツイートが、あるかたのリツイートでまわってきて読めてしまいました。ジャズ喫茶ではお客のレコード持ち込みは基本ご法度で、それが常識だからかけてもらおうなんて思うな、それを新世代はなんだ!というもの。

ぼくの個人的ジャズ喫茶体験(主に1980年代前半)と相反するばかりか、ジャズとはどういったものか?という世界観とも矛盾する言説のように感じました。こんなことを言うひとがわりといるからジャズは世間で不人気なんですよ。

これしちゃいかんあれしちゃダメだなんていう考えかたから最も遠いのがジャズ・ミュージックのはず。コード進行にのっとった演奏をベースとするやりかたもあれば、なにをどう吹いてもかまわないそもそもテーマなんかないしっていうフリー・インプロまであり、一般化定式化は不可能ですよジャズとは。

チャーリー・パーカーは雇ったばかりの若輩マイルズ・デイヴィスに「こわがらずどんどん前に出てプレイしろ」「ジャズに間違ったノートはないんだぞ」とか言ってプッシュしていました。いずれもパーカー死後のマイルズ回想言で知ったものですが、マイルズの生涯を決定づけたばかりかミュージシャンではないぼくみたいな人間だってこうしたことばを人生訓としてきました。

そう、ジャズとは freedom の別名。音楽や音楽家がそうであるばかりでなく、どう聴くか?といったファン、リスナーにとってもそれこそモットーのはず。日本特有の文化であるジャズ喫茶のありようもまた例外ではなく(過去の)実態は実にさまざま。たしかにお客のレコード持ち込みは断るお店が多かったかもですが、すすんでかけてくれるところだっていくつもあり、「こういうもんだから」という決めつけは不可能でした。それが本当のところでしたよ。

おしゃべり厳禁で、お客はみんな黙ってスピーカーから流れてくる音楽に真剣に聴き入るお店が多かったかもですが、そうでなくカウンター越しに店主と客がきさくに会話を交わすお店だってわりとあり、リクエストを受けてくれるかどうかだって「こうだ」という法則なんかは存在せず。さまざまだった、自由だった 〜 これが実態。

それなのに、ジャズ喫茶ではこうしなさい、これがルールだから外れちゃダメ、なんていうことを垂れ流すのは勘弁していただけませんか。そんな定型ルール、いつできたんですか。お店の雰囲気をこわしたり他のお客の迷惑になったりはいけませんが、それはどんな世界でも同じでしょう。

しかも「ジャズ喫茶とは?を知っている」と自負する古い世代(60代以上)が、そういう硬直した言説を流しやすい傾向があるように見受けられ、そうなるともはや完璧にジャズ老害と化しているんだと言わざるをえません。ぼくもその世代ですけどね、みずから厳に戒めたいと思います。

(written 2023.7.16)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?