羨ましい孤独死

「孤独死」という言葉を聞くようになって久しい。一人暮らしの人が誰にも看取られることなく、アパートなどでひっそりと死亡することを「孤独死」と言うようだ。

インターネットで「孤独死」と検索してでてくるのは、

「孤独死した30代女性の部屋に見た痛ましい現実 」

「毎日約76名が孤独死...。その現場で何が起きているのか ...」

「ルポ孤独死」

など、壮絶な孤独死の現場を誇張するような記事が目立つ。「孤独死」についての一般的な印象がいかに痛ましいものであるかがよく分かる。当然僕もかつては孤独死には世間一般通りの『悲惨』な印象しか持っていなかった。

「羨ましい孤独死」

この言葉を聞いたのは6年前の夕張だった。その高齢女性は、独居の実姉が自宅のソファーで横になって亡くなっているのを発見した。すでに死後数日経っていたようで、これこそ世間一般で言われるところのいわゆる「孤独死」である。

しかし、彼女は僕にこう言った。

「本当に羨ましいよ。コロっと逝けたんだもの。あの歳までずっと元気に畑もやっててね。夕張のみんなに囲まれてさ。やっぱりここがいいんだよ、住みやすい。都会には行けない。都会行ってアパートだ、施設だに入りなさいって言われてもね〜。夕張で最期までみんなと元気にしてて、コロっと逝けたらいいよね〜。本当に羨ましい。都会に行ったら早死にしちゃうよ。」

僕はこのとき、耳を疑った。自分が抱いている「孤独死」のイメージとはかけ離れた「羨ましい」と言う言葉に驚愕したのだった。そこには悲壮感がまるでなかった。

なぜ彼女は、痛ましい「孤独死」を「羨ましい」というのだろうか。日本中で問題になっている、『死後数ヶ月経って腐乱死体として発見される』ような例とは何が違うのだろうか。

僕はこの問いに対して拙著「破綻からの奇跡」でこう言う趣旨のことを書いた。

『孤独死』と言うと、えてして『死』という事象に注目してしまう。しかし実は『死』にもまして『孤独』の方にこそ注目すべきなのではないだろうか。孤独死の問題の本質は、実は「死」ではなく、高齢者が『それまで孤独に生活していたこと』の方にこそが問題があるのだ。腐乱死体にまで至ってしまうのは、はその「孤独」の結果だろう。

逆に夕張の例は死に至るまでの生活が『孤独』ではなかったのだ。そもそも人間の死亡率は100%、誰もがいつか必ず死を迎える。その『死』に至るまでの生活が、地域の絆という人間関係の中での生き生きとしたものであれば、それはある意味人間としての本来の姿でありそれこそ『羨ましい』と言えるのかもしれない。

社会全体として重要なことは、死の瞬間が一人なのかそうでないのかということにもまして、人生の黄昏時を迎えた人々の生活を『孤独』に追いやってしまってはいないか…という点にあるのではないだろうか。

手前味噌ながら、僕は今でもこの考察を高く評価している。

その理由の一つが医師法第1条だ。そこには、

「医師は医療および保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上および増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」

と書いてある。

つまり、医師の本分は『国民の健康な生活を確保すること』であって、手術も高度医療機器も保健指導も公衆衛生も、そのための道具でしかないというわけだ。そういう意味では、疾患やその結果としての『死』にもまして、『国民の健康な生活』を大きく阻害する『孤独』という社会的な要因をよりクローズアップして考察したことは医師として一定の意味があったと思っている。ちなみに「きずな貯金」という言葉も、このときに産まれたものである。

…とは言うものの、この考察に対してその後いくつかの批判を頂いたことも事実だ。

その多くは、

「当該事例はいわゆるPPK(ピンピンコロリ)の事例であって、それがたまたま独居の高齢者だっただけである。長野県の"ぴんころ地蔵"が観光名所にもなっているくらいなのだから、羨ましいのはある意味当たり前である」

というものだった。

なるほど、羨ましいのは「孤独死」ではなく「PPK」だった、というわけである。たしかに夕張の事例はそう言えなくもない。これは当を射た意見であろう。

では、やはり『羨ましい孤独死』など存在しないのだろうか?

いや、そんなことはない。僕は断言できる。それはこんなお爺ちゃんを知っているからだ。彼は、「天涯孤独」だからこそ自分の人生の終わりを自分の意志通りに全うすることが出来た。

90代後半の男性。数ヶ月前に認知症の奥さんを看取った後は独居。夫婦暮らし当時はヘルパーさんたちの力を借りて奥さんの介護までギリギリできるくらい自立されていたが、奥さんが亡くなってから急に食欲を失い体力が低下した。僕の経験上、こういう時に弱いのはたいてい男性である。彼もそうだった。次第に元気も失い、食事も取れなくなっていった。生きる意味を失ってしまったのかも知れない。しばらくして彼は、わずかに口にした食べ物で誤嚥性肺炎(食べ物が気管・肺に入って起こる肺炎)を発症した。

奥さんは居ない。そもそも子供も居ない。親類もほとんど居ない、いわゆる天涯孤独の身となってしまっていた。

超高齢・独居・天涯孤独…。通常の高齢者の肺炎であれば、僕らは在宅医療を提供することによって自宅で検査・治療をすることができる。しかし彼の場合、そうした医療的な問題の前にトイレや食事などの生活の問題もある。すべてを解決する打開策は『入院』だ。もちろん僕は入院をすすめた。

しかし彼は頑として首を縦に振らなかった。その決意は確固たるもので、妥協案を受け入れる隙は1ミリもない。とにかく「入院はしない」の一点張りなのだ。

理由はわからない。奥さんと生活した我が家を愛していたのかもしれない。奥さんの入院中に病院で何か嫌な事があったのかもしれない。いや、もしかしたらご本人の過去の入院で尊厳を傷つけられるような思いをされた経験があたのかも知れない。答えは今でもわからない。とにかく「入院は絶対にしない!」と言い張るのだ。いくら病人でも、拒否する人を無理やり救急車に乗せるわけにもいかない。

いや、正直に言おう、そもそもが超高齢で体力が落ちた状態での肺炎である。入院を勧めはしたものの、僕も医師として「回復の可能性が高い」と思ってはいなかった。もちろん入院して点滴などの集中的な治療をすれば命は助かる可能性は5割程度はあるかもしれない。しかし、元通りに自宅で独居ができるまでになる可能性はよくて1割程度だろう。その差の4割は何なのか?それは命は助かるのに自宅に帰れないということ。つまり、要介護状態になって、場合によっては人工呼吸器や胃ろう栄養などの延命治療によって、病院や施設で命を保つということだ。

もちろん僕は以上のような率直な医師としての見立てを彼に説明した。しかし彼は何をいっても聞く耳を持たなかった。まるで答えは100年前から決まっているとでも言わんばかりの強固な意志だった。つい最近奥さんを看取った彼には、僕の見立てくらいのことは十分にわかっていたのかもしれない。

我々にできるのは在宅生活に必要な在宅介護や看護をケアマネさんや他職種と一緒に手配し、また毎日の点滴など『出来る限りの在宅医療』を届けるのみだ。

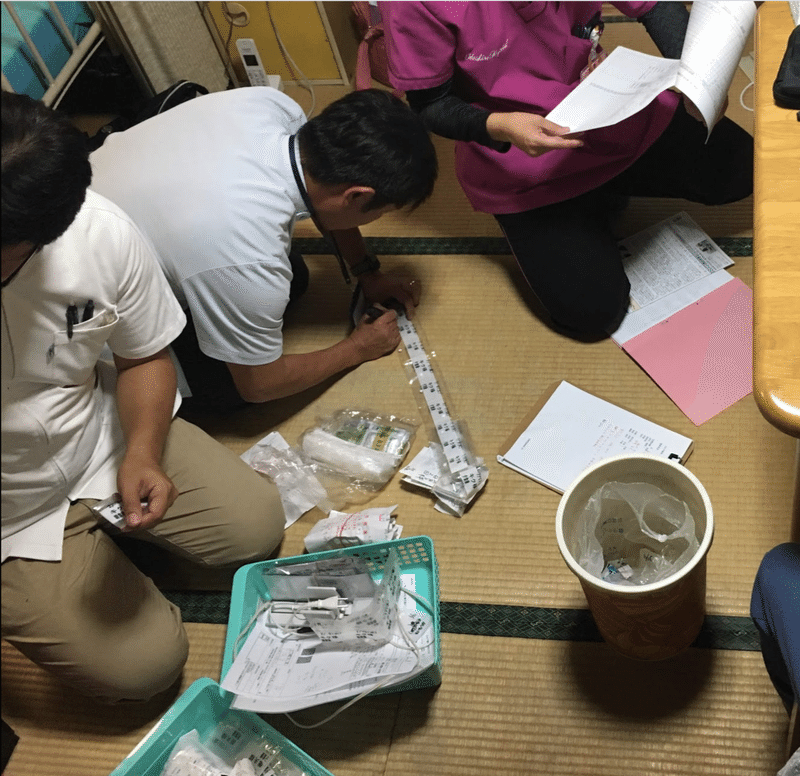

患家で協働する看護師・薬剤師など多職種。

訪問看護師は1日2回、訪問介護も1日3回、抗生剤の点滴も毎日行った。生活も医療面も、病院にいるのと遜色ないくらいの体制だ。

しかし、現代の医療をもってしても、体力の低下した超高齢者の命を救うことは多くの場合難しい。残念ながら彼は亡くなった。もちろん場所は、彼のたっての希望だった「自宅」だ。彼は独居のまま自宅で亡くなったのだ。

しばらくして僕は考えた。今回は訪問看護師が看取りの場に居合わせたものの、誰も居ないときに命が絶えることも十分に想定できた。実際、僕らは末期状態で独居の方をそのままお看取りすることもある…。果たしてこのような場合、彼のような高齢独居の最期は「孤独死」なのだろうか?

別の言葉で言えばこれは「独居死」かもしれない。「孤立死」かもしれない。いや言葉の定義に大きな意味はない。意味があるとするなら、彼の自宅での死が彼にとっての幸せだったかどうか、彼にそれを聞くことが出来ないならせめて、客観的に見て「羨ましい」と言えるかどうかを僕たちが考えることだろう。

繰り返すが、人間の死亡率は100%。人は必ず死ぬ。たとえ記事前半の彼女のように地域の親しい人間関係があったとしても、人生の終盤にもなればその仲間たちも徐々に亡くなっていく。当然自分が長生きすれば伴侶も亡くなる。最期は自分だけかもしれないのだ。もし子どもが居なければ、もしくは子どもたちが遠方でなかなか連絡がとれない状況であれば、その時「孤立」は避けられないだろう。

人生の終盤、自立生活が難しくなった時に孤立してしまったら普通はどうするか。高齢者住宅や介護施設に入所することになる。また、医療的な問題があるのなら長期入院が出来る慢性期病院のお世話になることも多いかもしれない。もちろん、安全・安心を考えればその選択は妥当と言えるだろう。

しかし、自戒を込めて言えば、その安全・安心は周囲の人たちにとっての安全・安心でしかないのだ。彼の場合もそうだった。最初に僕が入院を勧めたとき、そのとき僕が考えていたのは、「彼の生活」の安全・安心という見せかけの理由を笠にきた「僕」の安心だった。

確固たる意志のおかげで彼は自らの思いを遂げることが出来たが、もしそれがなければ僕は悪気なく彼を入院させていたかもしれない。悪気なく救急車を呼んでいたかもしれない。おそらく一般的なご家族の思いもそんなところではないだろうか。

聞けば、国民の殆どが「延命治療をしてまで生きたくない」「自宅で死にたい」と言う。高齢者はなおさらそう思っておられることが多い。しかし、この国の現実は彼らの思いを殆ど叶えない。日本国民の死亡場所の8割は病院なのだから。

彼の場合も、もし同居のご家族や、遠方のお子さんなどがおられたら、彼のたっての希望である「在宅」は叶えられなかったかもしれない。彼自身は人生の終わりに覚悟をもって臨んでいたのだろうが、ご家族にその覚悟があるかはわからないのだから。ご家族にその『覚悟』がないと、気持ちは安全・安心の『入院』へ傾いていってしまう。日頃から"患者中心の医療"を謳っている僕でさえ入院による安全・安心に流されそうになるのだから、そうでないご家族では言わずもがな、である。

そう、医療従事者やご家族にとっての安全・安心を、ご本人の思いよりも優先させてしまうこと。これこそが、事態を容易に入院・施設入所という『傍から見た安心・安全の地』に移してしまう要因の一つなのだ。入院・入所のあとには、いずれ必ず病状悪化が来る。その時方針が「安全・安心」のままなら事態はさらにご本人の思いとは別の方向、つまり『延命治療』に行ってしまう。延命治療で命を伸ばすことが出来る状況で、それを選択しないという決断には、ご家族にとって相当の覚悟が必要なのだから。

その意味では、「天涯孤独」であったからこそ彼は望み通り「自宅」で人生を終えられたのかもしれない。多くの国民が臨んでもなかなか叶わない在宅死を、「孤独」であるがゆえに叶えたわけだ。これはある意味「羨ましい」と言っても過言ではないだろう。

もちろん、従来のイメージ通りの『孤独死』は避けられるべきである。助けを求める声が誰にも届かず、十分な医療を受けることなく亡くなってしまうような死は、社会全体でなくしてゆくべき大きな課題である。その課題は、前半の女性の場合のような『地域の絆』を構築することが解決策になるだろう。しかし、今後訪れる超高齢化社会においては別の大きな問題が生じてくる。高齢の夫婦ぐらしはいずれ伴侶のどちらかが先に逝く、つまりどちらかが独居となる。そもそも結婚されていない方も居る。ある意味、高齢独居は当たり前に訪れるものなのだ。事実、高齢化率日本一の市である夕張市では全世帯三分の二が高齢"夫婦"世帯、三分の一が高齢"独居"世帯だった。そんな人達を、周囲から見た安全・安心の視点で早いうちから施設に入れ地域の人間関係から引き剥がし、さらに病状が悪化すれば病院に入院して周囲から見た安全・安心の視点で延命治療を施すことが、本当にその人の人生にとって良いこととは僕は決して思えない。もちろんそのためには、小規模多機能など高齢者の在宅生活を支える介護サービスや在宅医療は必須だ。しかし、そうしたサービスの前に、「自分の人生の終わりへの覚悟」が必須であることは間違いないだろう。これは本人はもちろん、家族にも求められる。家族にそれが持てないのなら、いっそ「天涯孤独」のほうがかえってご本人の最期の願いは叶えられやすいのかもしれないのだ。

そんな意味では、今回ご紹介した2例は非常に示唆深いものがあるだろう。前半の例は「地域の暖かな人間関係の中で生き生きと生活出来た」上で孤独死となった例。後編の例は、「自分の人生の終わりに覚悟を持って臨んだ」ゆえに選び取った孤独死の例。

いま僕は「孤独死」なのに「羨ましい」と言えるためには以上の2つが重要なのではないかと思っている。

「生活が孤独でない」

ということと

「誰にも訪れる死への覚悟」

である。

今後も、この2つをテーマに現場からの意見を論じていきたいと思っている。

(注:個人情報保護のため、患者さんの来歴・背景などは一部改変しています。)

注:この記事は投げ銭形式です。

医療は誰にでも公平に提供されるべき「社会的共通資本」、

という信念なので医療情報は基本的に無償で提供いたします。

でも投げ銭は大歓迎!\(^o^)/

いつも一人で寂しく(しかもボランティアで)

原稿を書いているので、

皆様の投げ銭から大いなる勇気を頂いております!

ありがとうございますm(_ _)m

ぼくの本

財政破綻・病院閉鎖・高齢化率日本一...様々な苦難に遭遇した夕張市民の軌跡の物語、夕張市立診療所の院長時代のエピソード、様々な奇跡的データ、などを一冊の本にしております。

日本の明るい未来を考える上で多くの皆さんに知っておいてほしいことを凝縮しておりますので、是非お読みいただけますと幸いです。

夕張に育ててもらった医師・医療経済ジャーナリスト。元夕張市立診療所院長として財政破綻・病院閉鎖の前後の夕張を研究。医局所属経験無し。医療は貧富の差なく誰にでも公平に提供されるべき「社会的共通資本」である!が信念なので基本的に情報は無償提供します。(サポートは大歓迎!^^)