アプリグロースにおけるアプリ外体験の磨き込みの重要性

■ はじめに

こんにちは!Repro Growth Marketerの稲田宙人(@HirotoInada)です!

このnoteは「モバイルアプリマーケティングアドベントカレンダー2020」の1日目の投稿です。

面白かったら是非ハッシュタグ「#アプリマーケアドベント」を付けてシェアをお願いします!

グロースのフレームワークとして有名な「ARRRAモデル」でも特に重要なActivation(Onboarding)・Retentionを改善するには、アプリ内のみに閉じたUI改善やCRM施策だけでは不十分であり、ユーザーの体験をアプリ内外含めた一貫したジャーニーとして描き、それぞれのモーメントにおける課題を解決することが真のサービス成長に繋がると考えます。

今回は、メルカリ・Chompy・マッチングアプリの3つを例にとりアプリ外におけるユーザー体験の磨き込みに関して解説していきます。

※15000文字と少々長いので、お忙しい方は以下のポッドキャストでサマった内容をお話ししているのでそちらをご視聴ください!(購読前後で聴くのもおすすめ!)

noteではポッドキャストでは話せなかった内容を拡充してお送りします。

1. 概論

本論に入る前に議論の進め方を明示する。

世の中には数多のアプリが存在し、カテゴリも無数に存在するが、ここでは以下の2つに大別する。

①:サービスの提供価値がアプリ内で完結するサービス

②:サービスの提供価値がアプリ外のユーザー行動も含めて初めて達成されるサービス

上記のうち①に関しては、概してメディアアプリやゲームアプリが該当する。

一方で今回の議論の対象となる②に関しては、概してマッチングアプリ・フードデリバリーアプリ・フリマアプリなどのユーザーがリアルで実施する作業が伴うアプリが該当する。

こういったアプリにおいても、アプリ内の体験の継続的な改善が重要なのは言わずもがなではある。

しかし、重要なのがユーザー体験は認知からアプリ内・アプリ外のリアルの体験まで一貫して繋がっており、アプリはあくまでもインターフェースの一つである点だ。

また、概して②のアプリでは、アプリ内の課題とアプリ外の課題を比較した際は、クリティカルな課題はアプリ外であることが多い。

故に、アプリユーザーのサービス利用ジャーニーを俯瞰して、アプリ外の各モーメントのユーザーペインを把握し潰す施策が非常に重要になる。

今回は、メルカリ・Chompy・マッチングアプリの3つを対象に、アプリ外のユーザーペインに対してどのようなアプローチを行っているのかを見ていく。

尚、図表中のKPIは便宜上記載したものであり、粒度もバラバラである点はご了承頂きたい。

2. メルカリ

まず、最初はメルカリを取り上げる。

CtoCフリーマーケットアプリであるメルカリにおけるアプリ外でのユーザー体験は、実際の出品・発送・受取作業が挙げられる。この出品・発送・受取作業におけるユーザーペインは以下の2点に集約できると考える。

①:出品・発送の仕方が分からない

②:出品・発送・受取の時間がない

この2つのペインを解決する為にメルカリが実施している施策を以下のように整理した。

図においては、ユーザーを出品者・落札者だけでなく、アプリ利用リテラシーの違いで若年層とミドル・シニア層にも分類した。

以下それぞれの施策内容に関して詳しく見ていく。

①:元旦の新聞広告

②:メルカリステーション

③:Docomoメルカリ教室

④:たのメル便

⑤:PUDO

⑥:メルペイ経済圏

①:元旦の新聞広告

まずは、メルカリが2020年元旦に発行した新聞折込広告を取り上げる。

メルカリが新聞の折り込み広告入れててビックリした正月🎍 pic.twitter.com/C4zt9IZF9r

— さち😎✨🚗 (@sachiko_hapi) January 1, 2020

画像をご覧頂くと分かる通り、帰省している人々に向けた広告であるのが分かる。

この施策で注目するべきなのは、その帰省している人々の属性と状況だ。

概して年末年始の帰省では、若年層とミドル・シニア層が一同に介し、レジャー施設なども空いていない為、多くの時間を家族団欒で過ごすだろう。

ここで、メルカリで売れる物の有無とメルカリの使い方理解の有無を整理すると、以下のようになる。

つまり、売れる物を持っているが売り方が分からないミドル・シニア層と、売れる物は持っていないが売り方は分かっている若年層が集結し、やることがないお正月のタイミングを狙って、あえて新聞広告として出稿したと考えられる。

これは、ユーザーの各モーメントにおける状況と属性を捉えることができていないと出来ない施策であると言えるだろう。

②:メルカリステーション

次に取り上げるのが、新宿マルイ・ららテラス武蔵小杉にある、特設ブース「メルカリステーション」だ。

メルカリステーションでは、前述の2つのユーザーペインを解消するアプリ外の体験の役割を担っている。

メルカリステーションでは、メルカリのインストール方法から使い方を教える講座を開講している他、出品商品の撮影や梱包のアドバイスをしてもらえる。

ショッピング施設にブースを出店することで売る物を持っているであろう潜在的顧客にアプローチできる他、既にメルカリを使っているユーザーの出品ハードルを下げ、取引成約率を向上させる取り組みになっているのが特徴だ。

特に、出品商品の撮影アドバイスに関してはAirbnbの初期グロース施策に近い物があり、出品商品自体が資産であるメルカリにとっても、より良い写真を掲載させることで、取引成約率向上に繋がる為非常に有用な施策と言えるだろう。

また、メルカリステーションでは、その場で発送まで完了する点にも着目をするべきだ。

前述の講座やアドバイスを提供するだけでなく、その後の発送にかかるペインを解消する仕組みを同時に保持していると言える。

③:Docomoメルカリ教室

メルカリはDocomoと連携してメルカリの使い方を教える講座も開講している。

Docomo非契約ユーザーも無料で、アプリのインストール方法から登録方法・出品方法を教えてくれる講座が全国各地のDocomoショップで開講されている。

面白いのが、講座を開講している東京のDocomoショップの分布である。渋谷や新宿などの人が多く集まる大型店舗ではなく、吉祥寺や駒込などの比較的人が少なく閑静な住宅街が存在する街で実施されているのだ。推測に過ぎないが、この配置は、メルカリの使い方は分からないが、売れそうなものを持っている人に向けたものではないだろうか?

②のメルカリステーションに続いて、潜在ユーザーの属性とモーメントを意識した施策と言えるだろう。

④:たのメル便

続く④・⑤はロジスティクスを抑えた施策である。

「たのメル便」はヤマト運輸と提携した施策であり、ヤマト運輸のプロが集荷・梱包・発送まで全て行ってくれるサービスだ。

Source:メルカリ たのメル便

旧来のフリマサービスはあくまでも取引市場を提供するだけであったが、メルカリはユーザージャーニーにおける発送時のペインに目を付けた。

つまり、メルカリをやりたいけど、使い方が分からない・発送がめんどくさいの手間をなくす為に、この「たのメル便」が登場したのだ。

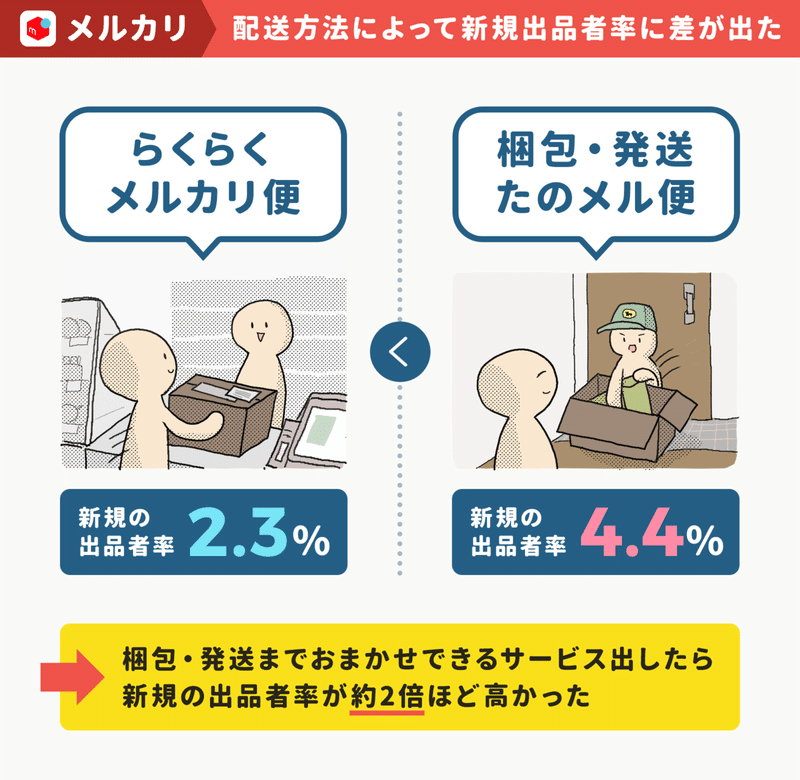

Source:メルカリに「梱包と発送のお任せサービス」を入れたら「小さめサイズ」で初出品する人の比率が高くなったワケ。MAU 1,755万人のフリマアプリに「配送方法」が与える影響

実際に「たのメル便」がリリースされた後は、従来のコンビニでの「らくらくメルカリ便」と比較して約2倍の新規出品率を記録したそうだ。

個人的にもコンビニに「らくらくメルカリ便」を持ち込んでいる際、後ろに並んでいる人からの無言の圧力を感じることもある為、「たのメル便」はそういったプレッシャーもなく手間も少ない為、新規出品率向上に繋がるのも納得である。

⑤:PUDOステーション

⑤も④と同じく、ロジスティクスを抑えた施策である。

PUDOステーションは、ヤマト運輸が提供する集荷・受取ができる無人の宅配ロッカーのことだ。

ここでは、集荷・発送・受取に対応する時間がないというペインを解決する。

また、④にも共通するが、コンビニ店頭での発送のプレッシャーなどは、PUDOステーションは無人ロッカーである為存在しない。

Source:メルカリに「梱包と発送のお任せサービス」を入れたら「小さめサイズ」で初出品する人の比率が高くなったワケ。MAU 1,755万人のフリマアプリに「配送方法」が与える影響

驚くべきことに、PUDOステーション利用者の継続率は未利用者と比較して2倍を記録している。

この④と⑤のロジスティクスを抑える施策は、アプリ内のデータだけを見ていても分からないペインであり、アプリ外の体験も含めて俯瞰していないと実行できない施策だ。

CtoCフリーマーケットサービスで必ず発生する梱包・発送のペインをアプリ外で磨き上げた事例と言えるだろう。

⑥:メルペイ経済圏の拡張

最後は、メルカリが提供する決済サービス「メルペイ」の経済圏の拡張に関して。

前述までのステップで売上金を取得したユーザーは当然その売上金を利用しようとするだろう。

メルペイが存在しなかった当初、売上金の使い方は、連携している口座から現金として引き出すか、メルカリ内で使用するかの2つであった。しかし、口座から引き落とす際には都度手数料がかかってしまい、出品専門ユーザーにとっては売上金を有効活用できない状況であった。

2019年2月にローンチされた「メルペイ」はメルカリアプリに内包されており、一般的な決済アプリをダウンロードしてチャージする手間と比較して、圧倒的に少ない手間でそのまま使えるのが強みである。

メルカリの使い方は既に、メルカリ教室・メルカリステーションなどで教わっているミドル・シニア層のユーザーにとっても、新たにアプリの使い方を覚える必要性がないので、スムーズに利用に移行できるのが特徴と言える。

つまり、「メルペイ」は決済サービス利用における移行ハードルをペインとして捉え、あえて独立したアプリではなく、メルカリ本体に内包された形でのサービス提供をしているのだ。

さらに本日11月30日、メルカリはこのメルペイ経済圏を拡張させる為に新たな取り組みを発表した。

1円から貸付投資ができるサービス「Funds(ファンズ)」と連携して、メルカリを貸付対象としたサステナビリティファンドの募集を開始したのだ。

この投資は、メルペイ残高のみの投資が可能である為、フリーマーケットで手に入れたお金で投資を行い、利息で更にメルカリを利用するというようにメルペイ経済圏へのユーザーの粘着度を強固にする取り組みになっている。

Source:国内初、スマホ決済サービス「メルペイ」で貸付投資!「Funds」がメルカリ サステナビリティファンド#1を募集

以上のように、メルカリはユーザーの利用開始から継続利用におけるペインをアプリ内外で包括して考え、それに対応した抜本的な施策を行うことで、メルカリを起点とした二次流通市場の拡大と掌握をユーザーメリットと両立しながら進めている。

3. Chompy

次に、フードデリバリーアプリ「Chompy」を取り上げる。

フードデリバリーアプリであるChompyにおけるアプリ外でのユーザー体験は、商品の配送と受取が挙げられる。

ここで重要なのが、前述のメルカリのようなCtoCツーサイドマーケットと違い、注文者・クルー・パートナー(掲載店舗)の3つのユーザー群が1つのサービス内に存在する点だ。

この配送・受取作業におけるユーザーペインは以下のように記述できると考える。

注文者

・配送が丁寧か?時間はどのくらいかかるか?

・頼みたい店舗はあるか?

クルー

・業務中の補償はあるのか?

掲載店舗

・出店する・継続出店するに値するか?

・デリバリーの知見がない

・注文が予測できるか?煩雑な作業はないか?

上記のペインを解決する為にChompyが実施している施策を以下のように整理した。

以下それぞれの施策内容に関して詳しく見ていく。

①:デリバリー知見の共有

②:フェス開催

③:グループ注文

④:らくとく便

⑤:クルー勉強会

⑥:Slackコミュニティ

⑦:常連さん機能

①:デリバリー知見の共有

今回のコロナ禍によりフードデリバリーへの需要は急拡大し、多くの飲食店が手探りながらテイクアウト・デリバリーへの対応を急ぎ進めたのは周知のことである。

しかし、多くの飲食店にとって悩みの種となったのが容器の選定など普段の提供形態との勝手の違いだ。

ありがとうございます🙇♂️🙇♂️🙇♂️

— illy / Chompy🥘 (@__illy___) November 25, 2020

麺類のデリバリー容器では

・こぼれない蓋

・電子レンジで温められる本体

が大切で、パートナー(飲食店)さまに出店いただく際にこのような資料を使って容器選びのサポートをさせていただいています🍜https://t.co/XDowPp6MRG https://t.co/beYZKImrKE pic.twitter.com/UguqOPpjry

Chompyが凄いのが、こういったデリバリー・テイクアウトに新規参入した飲食店向けに、デリバリー向きの料理別のおすすめ容器まとめガイドを提供している点だ。

このガイドがあるだけでも、飲食店が慣れないデリバリーに踏み切るハードルを下げるのに大きく寄与しているのは間違いない。

このように、Chompyでは掲載店舗を獲得して終わりではなく一緒にグロースする仕組みを作っているのが特徴的だ。

②:Chompyフェス開催

前述の取り組みにより飲食店のChompyへの参加ハードルを下げることができるが、注文者に見つけてもらい継続して出店してもらえる仕組み作りが必要になる。

タイミングとしてChompyも正式リリースから日も浅い状況であり、Chompyとしても掲載されている魅力的な店舗でユーザーに注文体験をしてもらい、定着利用をして欲しい。

そこでChompyが開催したのが、特定の店舗を対象に期間内は割引で注文ができる「Chompyフェス」だ。

既に厳選されたこだわりの店舗が掲載されており他の大手フードデリバリーアプリとは差別化ができている中で、更に店舗を巻き込んでフェスを開催した。このフェスでは、注文者側に割引という直接的メリットがあるのに加えて、飲食店としてもフェスに参加することで知名度が上がり注文される確率が高まる。

③:グループ注文

③・④はロジスティクスを抑えた施策だ。

グループ注文では、複数人で一緒に料理を注文したい時に、幹事が注文したいお店でグループを作成してリンクをシェアすることで複数人でまとめて注文をすることができる。

旧来のフードデリバリーアプリでまとめて注文する場合は、1人が代理で決済を行い後から割り勘などの調整の手間が注文者側にはあったが、Chompyのグループ注文であれば各自の端末で決済が終了する為その手間も存在しない。

Source:Chompyのグループ注文の仕組みについて書いてみるよ

更に現状はキャンペーン中で、2人以上で注文した場合は送料無料・4人以上で注文した場合は注文総額5%のクーポン配布と、注文者側に金銭的実利を伴う為、一回あたりの注文点数増加の可能性も存在するわけだ。

機能の詳細に関しては、グループ注文機能開発者ご本人であるオギーさんが解説されているので是非ご覧頂きたい。

④:らくとく便

③に加えて注目するべきなのがこの「らくとく便」だ。

前述の「グループ注文」が一つの店舗の注文を複数人でまとめて行うものであったのに対して、この「らくとく便」は1時間前までに注文するだけで何店舗でも送料無料で注文できるという機能だ。

注文者側のメリットとしては、複数店舗からの配送を頼んでも送料無料である点が挙げられる。複数人でフードデリバリーをする際によくあるペインとして、皆に合わせて同じ店舗を頼まなければいけないというのがあると思うが、「らくとく便」であればそれを気にすることなく自分の好きなものを送料無料で注文できるのは非常に大きなメリットだ。

Source:フードデリバリーサービス「Chompy(チョンピー)」正式ローンチ・1時間前に注文するだけで送料無料「らくとく便」開始

送料無料という注文者のメリットが注目されがちだが、クルーと飲食店にとっても大きなメリットが存在するのがこの機能の凄いところだ。

まずはクルーのメリットに関して。従来のフードデリバリーの配送方式である1つの注文につき1人のクルーがつく「1対1」の方式(以下図1参照)では、注文数が増えれば増えるほどクルーが必要になる為、必然的にクルー1人当たりの報酬も下げざるを得なかった。しかし、「らくとく便」では各飲食店からの商品を一度中継地点に集約して、そこから各クルーが分散して配送をする「ハブ・アンド・スポーク」形式(以下図2参照)をとる。

Source:ハブアンドスポーク方式

中継地点をかますことで、注文数が増加しても配達員は必要最低限で済む為、単価を下げることなく注文者の送料無料のメリットも担保することができる。

次に、飲食店のメリットに関して。ここで、再度以下の画像をご覧いただきたい。

注目するべきなのが、事前注文受付と配送の時間だ。ご覧頂くと分かる通り、いわゆるランチ・ディナーのピークタイムを避ける形で時間が指定されているのが分かる。

Source:フードデリバリーサービス「Chompy(チョンピー)」正式ローンチ・1時間前に注文するだけで送料無料「らくとく便」開始

事前に注文を受け付けておくことで、忙しいピークタイムではなく業務が落ち着くアイドルタイムにまとめて調理ができるようになっているのだ。これは、限られた席数やリソースの中で最大の回転率を上げなければいけない飲食店にとって、機会損失回避の文脈で非常に有用な施策と言えるだろう。

機能の詳細に関しては、らくとく便機能開発者ご本人であるざきともさんが解説されているので是非ご覧頂きたい。

⑤:クルー勉強会

さて、ここまで飲食店のペイン・注文者のペイン解消の文脈で各施策をご紹介してきたが、では何故配達クルーは他にも数多くフードデリバリーサービスがある中でChompyを選ぶのだろうか?

報酬と言ってしまえばそれで終わりなので、もう少し深く見ていこう。ここでは、クルー向けの3つの制度を取り上げる。

まず1つ目が、クルー向けの勉強会だ。

Chompyでは新規クルーに向けた説明会を実施している。この説明会ではクルー登録を行う他、報酬体系の説明や配達のガイドラインを説明している。Uberを代表としたフードデリバリーサービスがオンライン完結でクルー登録が完了する点を考えると、Chompyがクルー教育に力を入れているのが分かるだろう。(この理由に関しては最終章で考察する)

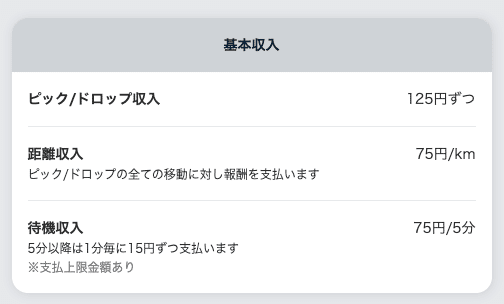

次に2つ目が、報酬制度だ。

旧来のフードデリバリーの報酬体系で、クルーに忌み嫌われていたのが"待機時間"だ。出来高制であるUberでは、いかに時間内で多くの配達を完了するかが報酬に直結する。故に、商品のピックアップ時に料理が完成していなかったり、タワーマンションなどで受け渡しに時間がかかるのは大きなロスタイムとなる。このシステムはクルーの実利ベースでの機会損失が発生し得るだけでなく、粗暴な配送や、最悪の場合クルーやその周りの人の事故などに繋がる可能性がある。

このペインを解消する為にChompyが取り入れているのが「待機収入制度」だ。この制度では、配達に伴う移動距離収入だけでなく、前述の"待機時間"に対しても報酬が発生する。これにより、クルーは機会損失を気にすることなく、ベストエフォートの時間で安全に丁寧に配送をすることができる。

Source:Chompy クルー募集サイト

最後の3つ目が、業務中の補償制度だ。

1点目にも関係するが、大手のフードデリバリーサービスでは、クルーを個人事業主として定義し、業務中の事件や事故に関しては関知をしない姿勢をとっている。昨今の一部のUber配達員による粗暴な配送や事故などが記憶にある方も多いだろう。

一方のChompyでは、大手フードデリバリーサービスと比較してかなり手厚い補償内容になっている。

前述の"待機時間"の報酬制度に加えて、この補償内容があることで、クルーは安心して安全に配送を行うことができ、結果として注文者の満足度のみならず配送中の交通安全の担保にも繋がっているのだ。

Source:Chompy クルー向け補償制度

⑥:Slackコミュニティ

一般的にアプリに対して改善要望や意見がある際は、アプリ内にある専用のお問い合わせフォームから問合せを行うことが多い。そこに運営側とユーザーのインタラクティブな会話はなく、概して時間差のある一方通行のコミュニケーションであることが多い。

Chompyで特徴的なのが、お問い合わせ窓口としてSlackの専用ワークスペースを用いている点だ。

しかも、ただ単純にリアルタイムでのお問い合わせの応対をするだけでなく、アンケートを実施したりとインタラクティブな会話が生まれているのが大きな特徴だ。

以下は、Chompyに出店してほしいお店をユーザーに直接アンケートを実施しており、一部の店舗は実際に掲載に至っている。

アプリ内の注文データを元に人気料理ジャンルや価格帯を推測することはできるが、データは本音を喋らない。

Chompyでは直接ユーザーに意見を聞き、その内容をサービスに落とし込んでいくことで、高速でユーザー体験の磨き上げを行っているのだ。

⑦:ファンレベル機能

最後にご紹介する機能が最近10月に新しくリリースされた「ファンレベル機能」だ。

厳密に言えばアプリ内の機能の1つではあるのだが、その実施には飲食店を巻き込んだアプリ外での動きが存在する為取り上げる。

Source:フードデリバリーサービスChompy(チョンピー)、人気店舗のカレーが10%オフになる「カレーフェス」開催フェス限定メニューや、参加者限定の”称号”を提供

「ファンレベル」機能では、頼んだ回数によって称号がもらえる仕組みになっている。ただ、称号が貰えるだけでなく称号のランクによってお店から発行されるクーポンの割引率が変わるなど実利も伴う内容になっているのが特徴だ。リーダーボードによるゲーミフィケーション要素と実利が伴うことで非常に強いリテンションを生み出すことは間違いない。

飲食店にとっても、誰が頼んでいるかが分かるようになっており、それぞれの注文者の称号も分かる為、今までのフードデリバリーにはなかった温かみが得られる。実際、いくつかの飲食店はChompy以外では出店しないとTwitterで公言しており、飲食店のリテンションにも繋がっているのがよく分かる。

以上がChompyにおけるアプリ外の体験の磨き上げの事例である。フードデリバリーというインフラが絡む業界であるが故の施策も多いが、根本には旧来のデリバリーアプリに存在した注文者・クルー・飲食店それぞれのジャーニーのモーメントにおけるペインを解消する徹底的な顧客体験のブラッシュアップが存在し、学ぶ点は非常に多い。

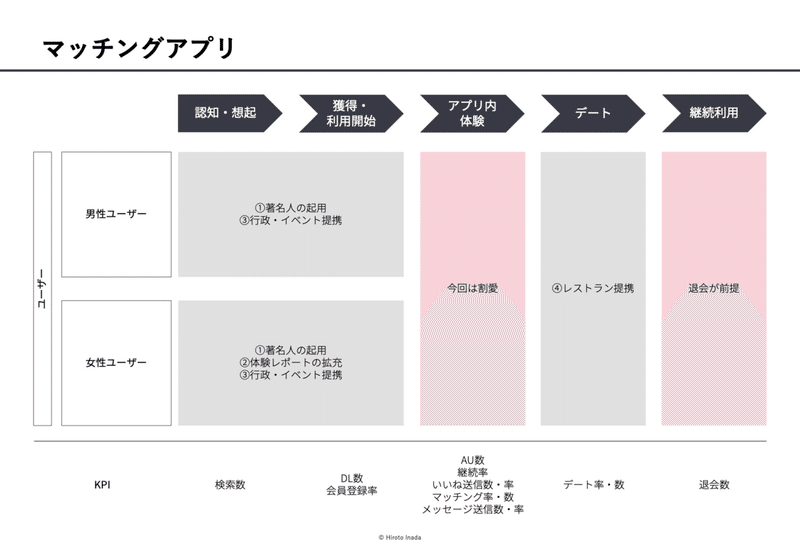

4. マッチングアプリ

最後に、マッチングアプリを取り上げる。

マッチングアプリにおけるアプリ外でのユーザー体験は、獲得・利用開始段階と実際にデートする段階の2つが挙げられる。

このうち後者に関しては所与の要素が多く事業者側でコントロールしにくい為、今回は前者の獲得・利用開始段階でのユーザーペインを考える。

この獲得・利用開始段階におけるユーザーペインは以下のように記述できると考える。

マッチングアプリは知ってはいるが、怪しくないのか・安全なのかが不安

上記のペインを解決する為にマッチングアプリが実施している施策を以下のように整理した。

ご紹介する①〜③の施策どれにも共通するのが信用の醸成を目的としている点だ。以下それぞれの施策内容に関して詳しく見ていく。

①:著名人の起用

ここ数年でマッチングアプリを使用している人も増えだいぶ社会的なイメージも変わってきてはいる。しかし、マッチングアプリを使ったことがない人の一部からは、利用の安全性を不安視する声も存在する。

そこで、マッチングアプリ各社が実施しているのが、著名人を公式キャラクターとして起用するプロモーションキャンペーンだ。

例えば、先日リブランディングをしたOmiaiではクリーンなイメージが強いのん氏を起用している。

Source:Omiaiアプリ公式サイト

また、タップルではマイクロインフルエンサーを起用したプロモーションツイートを配信している。

\僕もタップルはじめました/

— hayato (@rabbit_pete) October 21, 2020

タップルっていうマッチングアプリ始めたら、

プロフィール登録しただけでめっちゃ「いいかも」来るんだけど。

来週デートすることになったし毎日チャットするの楽しいー。

マジで早く始めとけばよかった。#PR

その他、Tinderでは水原希子氏、DineではFUJIWARA藤本氏を採用するなど、各社著名人を用いたプロモーションキャンペーンを実施することで、その社会的信用をアピールし、利用の後押しを行っている。

②:体験レポートの拡充

①の施策により社会的信用はアピールすることができるが、ユーザーが利用を「自分ごと化」できるかはまた別問題だ。

つまり、自分がユーザーとして利用して本当に出会えるのかの確証が掴めず利用に踏み切れていないということだ。

特に、女性の場合は皆が使っているのか・実際に出会った人の意見を重視する傾向が強いと言われており、マッチングアプリ大手Pairsでも、前述の傾向に基づきテスティモニアル広告の出稿を強化してきた。

以下は、Pairsが2018年当時に打ち出したブランド広告であるが、写真に写っているモデルは全員実際にPairsをきっかけに結ばれたカップルであるのが特緒的だ。

Source:Pairsカップル14組をモデル起用しブランド広告を展開いたします

現在においても、Facebookで出稿されている広告を見ると以下のようなメッセージが含まれており、徹底的にテスティモニアルに拘ったブランド広告を打ち出しているのが分かる。

・現代の恋愛のトレンドはマッチングアプリです

・今までにPairsでお付き合い・結婚した人は30万以上

・毎日8000人以上が登録

また、ブランド広告の他に、マッチングアプリ各社が特に力を入れているのがアプリの体験レポートの拡充だ。

以下はWithを実際に使用したユーザーのレポートであるが、約毎週1本のペースで更新されており、かなり力を入れているのが分かる。

Source:With レポート

こういった実際にアプリを使用したユーザー自身が出演する認知施策は、まだ利用まで踏み切れていない潜在ユーザー層のあと一歩を後押しする強力な施策である。

③:行政・イベント提携

ここまでの①・②の施策によりユーザーがマッチングアプリを使いたくなる素地が構築されたわけだが、それを更に後押しするのが行政・イベントとの連携施策だ。

近年、地方自治自体とマッチングアプリが連携したイベント開催が増えてきている。

例えば、Omiaiでは2018年には岡山県・2019年2月には島根県出雲市、3月には青森県と連携して、地域を巻き込んだ恋活・婚活パーティーを実施している。

社会動態の活性化をしたい地方自治体にとっては、旧来は「移住・定住」に関心がある層にしかリーチできなかったイベントが、マッチングアプリという「男女の出会い」という文脈を追加することで今までよりも広い層にアプローチすることができる。

一方のマッチングアプリにとっては、知名度が上がるだけでなく、地方自治体に認定されているという社会的証明が手に入るわけだ。

また、エンターテイメントイベントとの連携との連携も近年は盛んになっている。

例えば、Pairsはライブイベント「Summer Sonic」とコラボしたラウンジをオープンしている。

このラウンジには、既存のPairs会員だけでなく、ライブ・エンタメ情報配信サイトの「uP!!!」の会員が限定で入れるようになっており、ユーザーが共通の趣味で盛り上がれるだけでなく、Pairs自身の知名度も上がり、コラボ先の「uP!!!」の会員の加入なども見込める施策になっている。

その他、Pairsは日本のプロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」とコラボした施策も実施しており、アプリ内だけでなく、アプリ外も含めたユーザーのより良い出会いをトータルでプロデュースしようとしているのがよく分かるだろう。

Source:B.LEAGUE所属9クラブ×Pairs プロバスケットボール観戦デート企画でコラボレート! 全国開催の12試合に無料招待

④:レストラン提携

最後に、デート段階でのアプリ外の顧客体験磨き上げ事例に関しても簡単に触れておこう。

一般的なマッチングアプリの場合、アプリ内でマッチをさせた後の実際のデート体験にはサービスとして介在できないのが特徴である。

そんな中、「Dine」はそのサービス特性上、デート段階の顧客体験にコミットしているのが特徴的だ。

具体的には、提携先レストランを徹底的に厳選し、実際のデート体験が最高のものになるように演出をしているのだ。

また、今回のコロナ禍に合わせてDineは新たなビジネススキームの検証を行ったのにも触れておきたい。

コロナにより外出制限が敷かれたことで、マッチングアプリの利用ユーザーもリアルでデートをすることが出来なくなった。各社急ぎオンラインデートへの対応を進めたが、流石「デートにコミットする」と謳うだけありDineのオンラインデートへの対応は素晴らしかった。

業界最速で内製のオンラインデートシステムを構築しただけでなく、オンラインデートならではのデート体験の提供検証を行ったのだ。具体的には、フードデリバリーアプリ「Chompy」をアプリ内で宣伝し、デリバリーによる食事の共有をユーザーに勧めたのだ。

恋愛における五感共有の重要性は拙著「マッチング2.0 〜withコロナ時代における"出会い"の変容〜」でも考察を図ったが、Dineではミッションである「デートにコミットする」を達成する為に、緊急状況下においても迅速に新ビジネススキーム(以下筆者作成図)の検証という形で実施した。

マッチングアプリにおけるデート段階以後のユーザー行動は所与の要素が多く、確かに事業者側で影響を与えられる要素は少ないだろう。しかし、今回のDineのように自身のミッションに従い、検証段階でもいいから迅速に顧客価値として提供しようとする姿勢は見習うべき点が多いと感じる。

コロナ禍における各社の対応に関しては手前味噌ながら以下拙著が詳しいのでご興味がある方は是非ご覧頂きたい。

5. 真の顧客体験磨き込みとは

ここまで、メルカリ・Chompy・マッチングアプリを例にとってアプリ外の顧客体験の磨き込みの重要性を記述してきた。

最後の本章では、抽象化した学びを2つの点に絞って記載する。

①:認知以上利用未満の潜在ユーザーを後押しする

メルカリ・マッチングアプリの例でも見られたように、潜在ユーザーの利用の最後の一押しをするアプリ外の施策が非常に重要になる。

既にサービスを認知しているが実際の利用には至っていないユーザー層、つまり「認知以上利用未満」のユーザーが利用に進まない理由・ペインは何なのかを、各ユーザーの属性ごとにモーメントを捉えて施策を実施するのが重要になる。

この、最後の後押しの施策を考えるにあたっては、BJフォッグ氏が提唱する消費者行動モデル「B=MAT」が非常に有用だ。

つまり、ユーザーが行動を起こすのには、動機(Motivation)と実行力(Ability)ときっかけ(Trigger)の3要素が揃わなければいけないというものだ。

Source:Tiny habits and the Fogg Behavior Model

アプリ内外を横断的に見つめ、ユーザーの各ステップ・モーメントにおける行動実行を阻害する要因(=ペイン)を取り除くための施策を、上記3要素を元に考えるのが非常に重要だ。

②:ユーザーは全てのタッチポイントをそのサービスとして捉える

前述の通り、Chompyでは注文者だけでなく、クルー・飲食店向けの対応を非常に厚くしている。

この取り組みはサービスがスケールしていくにつれて工数が増大する為、非常に非効率的であると言えるが、Chompyは今後サービスが更なる拡大をしてもこの取り組みを辞めないと個人的には予想している。

何故だろうか?

ユーザーはサービス利用における全てのタッチポイントをChompyのサービスとして捉えているからだ。

考えてみて欲しい。例えば、あなたがフードデリバリーを注文してクルーの対応が粗暴で、商品の梱包も滅茶苦茶だったら、その不満は誰に向くだろうか?もちろんクルー・飲食店にも向かうだろうが、そのサービサー本体にも悪い印象を抱くはずだ。

これは、考えてみれば至極当然なことであり、事業者側は関係者とステップを分断して改善を図る一方で、ユーザー自身は1つのサービスをジャーニーとして体験しているからだ。

故に、どのステップでどの関係者のUXが悪かろうが、根本的な不満はサービサー本体に向かうのは当然であり、全てのタッチポイントの整合性の担保と継続的な品質改善が必須になる。

これは、中国のスターバックスや衆安保険の事例からも明らかだ。

中国のスターバックスは、ラッキンコーヒーの隆盛により、当初想定していなかったデリバリーへの参入を余儀なくされた。

この際、スターバックスはアリババと組んで専属ドライバーを雇用し、デリバリーを行った。このスターバックスの専属ドライバーは、他のフードデリバリーのクルーとは違い、両手を揃えて商品を手渡しお辞儀する非常に丁寧な配送を行っており、配達においてもスターバックスのホスピタリティを体現する施策と言える。

この施策により、ラッキンコーヒーに脅かされていたスターバックスは、どこでもサードプレイスを楽しめるという価値の再定義に成功し、業績を回復したのだった。

ここでも、ユーザーはアリババの社員が配達しているのではなく、スターバックスの店員が配達をしていると認識しており、好意の対象はサービサーとなっているのが分かるだろう。

また、衆安保険はアリババ・テンセント・平安保険のジョイントベンチャーであり、全てのサービサーに高速で付加価値を実装できる保険OEMとして有名である。

この保険においても、ユーザー自身は衆安保険が提供している保険とは認識しておらず、あくまでも各サービサー独自の保険だと考えているそうだ。

このように、事業者側ではユーザージャーニーにおける各ステップと関係者を分断して改善施策に取り組みがちであるが、本質的なユーザー体験の磨き上げでは、ユーザーのペインベースでの改善施策を横断的に実施していくことが非常に重要である点を強くご認識頂きたい。

こういったユーザーのペインベースでの改善施策の立案においては、beBit藤井さんのアフターデジタル・アフターデジタル2が必ずやヒントになるはずだ。是非ご参照頂きたい。

最後に

以上、長くはなりましたが事例を踏まえながら、「ARRRAモデル」におけるActivation(Onboarding)・Retentionを本質的に改善する(= 10xの成長)為に、どのようなことが重要になるかを記述してきました。

ここ数年で日本のアプリマーケ業界の知識水準は大きく上がったと感じており嬉しい反面、良くも悪くもアプリ内のファネル分析・リテンション分析を元にしたUI改善手法や事例が注目されがちとも感じています。

しかし、こういった手法により何倍もの成長が見込めるのは、概してアプリのみで体験が完結するようなサービスであると言えるでしょう。

実際大多数のアプリでは、アプリ内のみに閉じた施策の改善だけでは足りず、ユーザー体験全体で見た際のファネルの先頭(=Acquisition・Activation)と最後(Retention)を根本的に改善する方が優先度として高いケースも往々にしてあると思います。

この点で、あくまでもアプリは顧客接点の一つ・体験の通過点であるということを念頭において、ユーザーのペインベースでジャーニー横断的に改善を行っていくことが重要であると言えます。

今回のこのnoteがその改善施策実施の一助になれば幸いです。

---------------

ぜひこのnoteの感想やご意見を、ハッシュタグ「 #アプリマーケアドベント 」をつけてTwitterで教えてください!

https://twitter.com/HirotoInada

また、今回のnoteの内容は、Repro伊藤直樹さん(@n_11o

)と2人でやっているポッドキャスト「Mobile Update」でも解説しているのでそちらも併せてご視聴ください!

こちらも、感想などをハッシュタグ「#モバアプ」をつけて教えてくれると嬉しいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?