「オーダー車だから良く走る自転車とは限らないんだよ。」というお話(49)

2021年1月に開始したこの連載も、ようやく、あと2回というところまで漕ぎ着けることが出来ました。

一人でも多くの方に、廣瀬さんを知って頂きたく、続けて来たこの連載ですが、ここまで書き進めて来て、改めて、ヒロセさんのユニークさとは、すなわち、作られて来た自転車の有する個性につきると感じています。

その意味で、前回までの三回に、この連載において、私個人がお伝えしたかったことの大部分が網羅、凝縮されているように思います。

もし、お知り合いに「廣瀬さんってどういうビルダーなの?」「ヒロセ車って実際どうなの?」「このくそ長い連載、とりあえず、どこを読めば良いの?」と尋ねられることがございましたら、この直前の三回、46回、47回、48回を勧めて頂ければ有り難いです。

*

さて、最終回ひとつ手前となる今回は、巻末付録的な回として、ヒロセにまつわる年代記、年表を記そうと思います。

私のevernoteにある、年代の記されたメモを、古い順にならべる感じで。取材の古い順では無く、話題の古い順です。

記してある内容は廣瀬さんが語られたまんまですから、廣瀬さんご自身に記憶違いがあったり、私がメモにする過程で誤解や聞き間違いがあったりした場合、事実とは異なる内容になってしまっている可能性もあります。

特に、自転車史についての廣瀬さんの口述の真偽は、いちいち裏をとっていないのでその正確性についてはわかりません。

気になる方は、ご自身で精査して頂ければと存じます。

ただ、たとえ廣瀬さんに記憶違いがあったとしても、ご本人の認識自体に嘘はありません。それはそれで意味のあることなので、メモのまま列挙しています。

つまり、この年代期は、ある意味、廣瀬さんの脳内年表である。そうご理解頂ければと存じます。

治具については、その年代が明らかなものだけを掲載しています。創意工夫が込められたオリジナルの治具は、この何倍も存在していました。

また、走行会や展示会の記録も、Exif情報など、明快な記録のある年のものだけに留めています。

年表の始まりをいつからにしようか、と悩んだのですが、私が廣瀬さんに興味を持つ遠因がJスポーツで見たツール・ド・フランスの中継でした。

そこで、年代記もツールの開催年から始めさせていただきたいと思います。

*******

付録回 「廣瀬さん年表」

1903

第一回ツール・ド・フランス開催。

選手は単に走るだけでなく、コース沿いの鍛冶屋で壊れたフレームの修復などを行う、フレームビルダー的素養も求められていたとか。

1910

フランスで自転車の技術コンクールが開催。

この頃の自転車は鉄製。廣瀬さん曰く、ダイヤモンド型フレームやチェーンドライブといった基本設計、機構はこの頃すでに確立していたとのこと。

1919

日本にヨーロッパのサイクル文化を紹介し、廣瀬さんにも大きな影響を与えることになる鳥山新一氏生誕。

1937

ツール・ド・フランスにおいて変速機の使用が解禁。

ロードレースの影響か、この頃のイタリアとフランスではロードレーサーモデルのスポーツ車が多く作られるようになっていたとか。

フランス、ベルギー、アメリカ、そして日本では、ツーリングタイプのスポーツ車も作られていたそうですが、イタリアではツーリング車が作られていなかったそうです。

なお、この頃の自転車製作技術は、技術コンクールの成果なのか、フランスが傑出していたとか。

イタリアではバンドで固定するガイドや小物も、フランスではロウ付けされていたりします。もっともこれは技術力の差というよりは、ロウ付けの装備・器具や、文化・思想の違いかもしれません。

1942

3月4日 東京府北多摩郡三鷹町在住の天文学者、理学博士、廣瀬秀雄氏の長男として秀敬氏誕生。

父親の秀雄氏は大らかな性格で、あまり世間体を気にされない方だったそう。そして自らの興味に対して熱心で誠実な研究者だったと言います。

日本天文学会のHPにある秀雄氏の追悼PDFには「一家そろってタンデムの自転車で、武蔵野を疾走しておられたお姿が目に浮かびます」との一文があります。

*

鳥山新一氏、東京大学医学部を卒業。

1946

廣瀬さん、ピアノを始める。

1949

廣瀬さん、三鷹市第二小学校に入学。

自転車に乗れるようになる。

1952

鳥山新一氏、通産省の業務としてヨーロッパのサイクリング事情を調査。

その後、自転車研究を目的とした「鳥山研究所」を設立。

1954

鳥山新一氏、「日本サイクリングクラブ(JCA)」を設立。

1955

廣瀬さん、杉並区高井戸中学校に入学。

急に身長がのびた為か、1年間ほど自律神経失調症になる。

*

吉祥寺に鳥山新一氏を技術顧問とする「東京サイクリングセンター」が創業。

1957

廣瀬さん、体調が戻り、さまざまな乗り物に関心をよせるように。電車やバスでは運転席のすぐそばに立って、加減速や変速操作等を観察していたそう。

ポタリング、サイクリングを始める。

友達はいなかったので、もっぱら一人で、気ままに、楽しんでいたそう。

当時乗っていたのは、まだ変速機の無い自転車でした。

*

このころの日本の自転車産業界は、まだ、ひたすら海外のものを真似ている時代だったとか。

海外に比べ、素材の質が悪かったり、焼き入れなどの加工技術が低かった為、精度が低く、壊れやすいものが目立っていたとのこと。

1958

廣瀬さん、都立大森高校に入学。

片道25km、往復50kmの自転車通学開始。

乗り物熱はますます高くなり、「自転車にクルマのような方向指示器があったら安全かも。」と、自転車用のウィンカー装置を自作したりしていたそう。この頃の工作経験が、後のツーリング用自転車の電飾周りの技術につながっています。

七歳年下の弟さんは、こうした兄貴に影響され、生涯ラジコンと付き合うことになります。

1959

廣瀬さん、初めての変速機付きスポーツ自転車を買ってもらいます。

「『これさえあれば何処にでも行けそう…』そんな自由を感じたっけ。翼が生えたような感覚になったよ。」

廣瀬さんの人生を決定づけた出来事だったかもしれません。

変速機付き自転車を購入した「東京サイクルセンター」でアルバイトを始め、鳥山新一氏、三歳年上の有吉一泰氏と出会います。

また、後にコガミヤタの開発を担当することになられる沼強氏もこのお店に出入りされており、やがて有吉氏、沼氏、廣瀬さんの三人で、お店の「三羽烏」と呼ばれるようになっていったのだとか。

高校でサイクリング同好会を発足。

雑誌「サイクル」に、この同好会で行った旅行の手記が載っています(第44回にてご紹介しています)。

*

なお、1950年代は、ヨーロッパにおいて、急速にモータリゼーションが発展し、自転車が衰退していった時代でもあったとのこと。

1960

ロイスユニオン製タンデムを買ってもらい、父親や弟さんと楽しむように。

兄弟でラジコンにのめり込み、タンデムで河川敷まで走ってはラジコン飛行機を飛ばしていたとか。

ただ、このころ、痩せすぎで、体調はあまり良くなかったそう。

1961

春休み、卒業旅行として九州で自転車旅行。

アルプスのランドナーで1日平均80km。トータル1000kmあまりを走破。

初日の博多でお土産用の博多人形を買ってしまい、ずっと積んで走る羽目になったとか。

(廣瀬さんの少年時代、自転車歴、父親との関係等については、このシリーズの第13回にて詳しく記していますので、興味がおありの方はそちらをご参照下さい。)

4月 廣瀬さん、日本大学芸術学部音楽学科に入学。

大学時代も「東京サイクルセンター」でアルバイト。

師走には親の紹介で秋葉原でもアルバイト。季節限定で電化製品のセールスをしていたそうです。

*

晩年まで廣瀬さんが大切に所有されていた「教育掛図 自転車の知識 解説書」刊行。

「自転車の知識掲揚と普及委員会の委員」として鳥山研究所所長名義の鳥山氏が参加されています。

廣瀬さんがこの解説書をいつ手にされたのかは聞きそびれましたが、隅々まで読み込まれ、あちこちに書き込みが残っています。

1964

東京オリンピックにおいてロードレース開催。エディ・メルクス氏も参加。

この自国のオリンピック開催にむけ、通産省のバックアップのもと、国内のフレームやパーツのメーカーは、開催の何年も前から国産のスポーツ自転車製作技術の向上を目指し、海外のフレームを計測するなどの研究を行っていたそう。

この時の成果は報告書にまとめられていますが、ひたすら計測することだけに注力しており、果たしてそれにどれだけの意味があったのか、廣瀬さんは疑問を感じられていました。

1965

廣瀬さん、後に結婚することになる、同じ大学の一年生だった洋子氏と出会う。

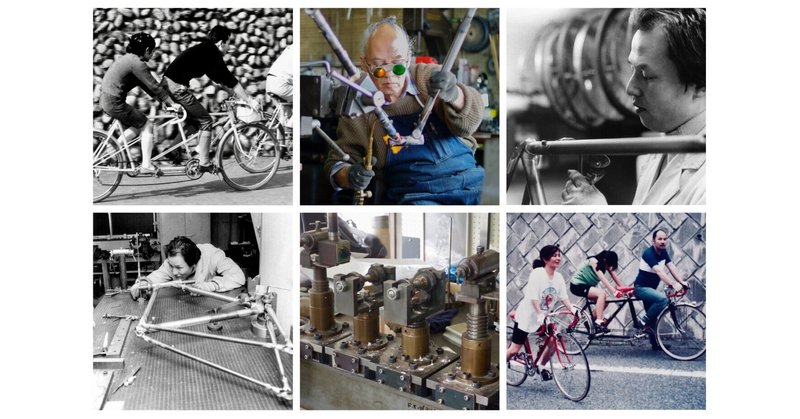

下の2枚の写真は、もう少し時が経ってから撮られた写真かと思われます。

下は、フレームに入れられ、ヒロセの店内に飾られていた写真。

*

下は大学時代の廣瀬さんのノート。

1966

廣瀬さん、大学卒業。

ヒロセを創業するまでは、仕事を転々としたようです。

日産プリンスの陸送(工場で作ったクルマを各地の営業所まで運ぶ仕事)では、新潟方面によく行ったとか。

その道すがら通った湯宿温泉は、後に走行会の開催地の一つとして頻繁に使用されることになります。

鋳造の工場で働いたことも。この時、重いものを動かしすぎて腰を痛めてしまったとか。

学生時代アルバイトをしていた「東京サイクリングセンター」でも、いち店員として働いてたそうです。

*

廣瀬さんが晩年まで保管されていた、鳥山氏著「サイクリング百科」、集英社より刊行。

若い人向けの本と思われますが、ガソリンエンジンと人間とのトルク差考察や、オーダーメイドの心得といった項目まで含まれており、とても内容の濃い、興味深い一冊です。

1967

有吉氏、ニューサイクリング誌上に「連載講座 オーダーメイド読本」の連載開始。

1968

下はこの年のアルバムからピックアップした写真たち。

廣瀬さんが引率をしていた「東京サイクリングセンター」のクラブ(ゼファークラブ)の様子や、洋子氏とサイクリングを楽しむ姿があります。

1969

「東京サイクリングセンター」の店員として、その腕を高く評価され、評判にもなっていた廣瀬さんを脅威と感じる人がいました。

経営者の親族のお一人です。社長の息子さんが継ぐはずのお店を、廣瀬さんに乗っ取られてしまうのでは無いか、と疑心暗鬼になってしまったのだそう。

この方の発言権は強く、結局、廣瀬さんは吉祥寺のお店を追い出されることに。この方は、鳥山氏のお身内でもあった為、廣瀬さんを高く評価していたはずの鳥山氏も、理不尽な廣瀬さんの追放を受け入れる他無かったようです。

廣瀬さん、追放されたことに関して、恨み言は一切おっしゃらず、たんたんと当時の状況を私に伝えて下さいました。

もし、廣瀬さんが吉祥寺のお店を引き継いでしまっていたら、どうなっていたでしょう?

責任感の強い廣瀬さんのことです。経営や社員教育に追われ、自らビルダーになるという選択肢は生まれなかったかもしれません。

この追放のおかげで、我々ヒロセ車のオーナーは唯一無二の自転車と出会うことが出来たのかも…。

1970

1月、有吉氏の「オーダーメイド読本」の連載終了。

*

4月1日 小平 大沼に「サイクルストアー・ヒロセ」創業。

親からの援助が大きかったそうです。

当初はハンドメイドバイシクル店としてでは無く、トーエイやチネリやコルナゴといったメーカーフレームに、自らセレクトしたパーツを組み上げる形のオーダーメイド車を提供する店としての出発でした。

廣瀬さん、創業当初から、10年後の1980年にフレームとフォークを自作することを目指し、どうやったら理想のフレーム作りができるか、その段取りや治具の開発を進めていました。

パイプでのキャリア製作は、金属の曲げ加工やロウ付け技術の習得に、大いに役立つものだったそうです。

下は、当時作ったパイプベンダー(パイプをさまざまな角度に曲げる道具)。

ヒロセの治具や道具には製作時や購入時の日付が刻まれるのですが、初期の道具には刻印がありません。はたしていつまで続けられるか、明確な展望が見出せなかった為と思われます。

さまざまな大きさ、タイプのキャリアに合わせて刻印がつけられているのがわかります。

「NORT」はノートン用。「ALPS」はアルプス用キャリアのサイズ合わせの為の目印と思われます。

数々あいている穴は、そこに棒状のストッパーを突っ込むためのもの。ストッパーに当たるまでパイプを曲げれば良い、というすんぽうです。

下は二代目のパイプベンダーです。「エンド固定のキャリアに使う長いパイプ」に対応していたり、固定方法などが工夫されています。

側面がガタガタなのは、当時は鉄板を切断する為の機材が無く、ボール板で点線のように連続する穴を開けて切断したからとのこと。

これらのベンダーは使用した鉄板が薄く、酷使するうちに曲がってしまったり、上でロウ付けするには問題があった(熱で歪んでしまう)ので、後に、より厚い板のベンダーが作られることに。

下が分厚い板で作られたベンダー。こちらも製作年は不明です。

もっとも、一代目、二代目のベンダーも、作業内容によっては十分に有用であり、最晩年まで使われ続けました。

*

ところで、廣瀬さん、ロウ付けの技術は、いったいどこで覚えたのでしょう?

ロウ付け作業自体は「東京サイクリングセンター」で、店主が無垢棒のキャリア作りをやっているのを反面教師的に観察していていたそうです。

「あの人は火口の口径の使い分けすら出来ていなかったけどね。」

廣瀬さんも、簡単な箇所だけ、手伝うこともあったそうです。しかし、本格的にロウ付け作業に取り組み始めたのはヒロセ開業後だったと言います。

1971

唐突に、有吉氏がふらっとお店にあらわれ、雑誌の広告作りや走行会の手助け等を申し出ます。

廣瀬さん、有吉氏とは「東京サイクリングセンター」に出入りした17歳からの顔見知りではありましたが、特に親しい交流があったわけでは無かったそうです。正直、意外な来訪、申し出だったと仰っていました。

結局、廣瀬さんは、申し出を受け入れ、以後、それまでは文字ベースだったヒロセの広告は、有吉氏による写真やコピーや装丁によるものに変わっていきます。

鳥山新一氏の秘蔵っ子であり、整体のエキスパートだった有吉氏の自転車と人体に対する深い造詣は、次第にヒロセの自転車製作の技法、設計思想、哲学の醸成に大きな影響を与えていくことに。しばらくは有吉氏と、二人三脚での自転車製作探究とお店の運営となりました。

二人により、ヒロセにとって大切な催しとなる走行会(V.C.H.K)の原型が作られたもこの年でした。

*

この年、アメリカにおいて、クルマによる大気汚染や公害を防ごうという社会運動、「バイコロジー」が提唱されました。

この運動は、プジョーなどの大量生産の自転車メーカーに押される中、どうにか生き残っていたフランスの自転車製作工房、ビルダーたちに好影響を与えることになります。

エルスやサンジェなどへのアメリカからの発注が大幅に増えたのです。

もっとも、この運動、ブームにはファッション的な側面があり、「ベンツにデモンタブルのエルスを積んで遠出のサイクリングがイケてる大人仕草」といった成金的価値観が生まれたりもしました。

アメリカのバイコロジー運動は日本にも影響を与え、日本でもスポーツ自転車がブームになります。

この背景には、この頃までに日本国内の舗装道路が大幅に整備され、自転車で走りやすい環境が整ってきたということもあったと廣瀬さんは言います。

また、1970年代は、鉄素材の進化と、質の均質化が進み、ハンドメイドバイシクル用の素材の質と供給が安定してきた時代でもあったそうです。

1974

走行会(V.C.H.K)が本格的に始動。有吉氏による整体理論をもとにした体癖の分析、さらには整体教室的な試みも行われるように。

*

ブリヂストン自転車からロードマンが発売。

1977

この年のヒロセの年賀カード。

*

この頃の走行会は車種別に、年に何回も開催されていました。ロードレーサーの回、ツーリング車の回がそれぞれ、相応しいコース設定で行われていたのです。

上はロードレーサーの回の記録動画。

下はツーリング車の回の記録動画。

下は4月に行われた走行会の記録。

*

ヒロセ1号車(息子さんの自転車)に着手、完成。

ちっとも良く走らず、治具と設計段取りの見直しを迫られることに。

1978

ヒロセ2号車(奥様の自転車)、前回ご紹介したU氏の6号車など、矢継ぎ早に自転車製作に着手。

技術習得の為と、治具や製法の熟成の為、製作時間の短い、シンプルなレーサーモデルを量産していました。

1979

下はこの年に作られた、パイプのセンターを罫書く時などに使用する道具二つ。

下はより小型なタイプ。実際はもっぱらこっちを使用されていました。

*

下は雑誌「ニューサイクリング 79年5月 臨時増刊 スペシャルメイドサイクル総覧」に掲載されたヒロセ車たち。

1980

下は、初めて製作中のオリジナルフレームの全体像が登場した1980年1月のニューサイ用ヒロセ広告。既に「個性」が強くうたわれています。

この年、廣瀬さんの理想のカーブを実現できるフォークブレード曲げ用治具(ベンダー)が何回もの試行錯誤の末、ようやく完成。

リューターなどで分厚い鉄板を加工して作るので、大変な手間、時間がかかっています。

以後、亡くなるまで、フォーク作りに、この年作ったベンダーを使用されていました。

*

下は、この年神奈川で開催された「スペシャルメイドサイクルショー」出展時の様子。

すでに店の看板車種として、レーサーモデルより工程が複雑な、ツーリング車を全面に押し出していたことがわかります。

1982

1980年代に入ると、バイコロジーの流行が世界的に下火になります。フランスではブームの反動で多くのハンドメイド自転車のアトリエが廃業に。

*

下は2月、大観山で行われた走行会のスナップ。

下は5月に行われた走行会の記録動画。

*

晩年は、凝ったオーダー車ばかりだったのでヒロセの年間生産台数は10台程度でしたが、この当時は、オリジナルブランドだけで無く、他所からの依頼も受け、フォーク、フレームを量産していたとのこと。

また、キャリアやスタンドといったパーツもあちこちから受注し、量産していたそうです。

正立型治具の変遷

下はこの当時の工房の様子。

写真の右に写っているのが「正立型治具の一代目」です。

一番手前のハブ固定部分が直接定盤に固定されています。

見辛いのですが、その奥にあるBBをつかむ部分ともう一つのハブを固定する部分はレールに乗っており、マイコンが弾き出したフレームのジオメトリに合わせ、それぞれの位置を移動させるという設計でした。

ハブ部分は前後ともに高さが決まっている為、前後異径ホイール車には対応しておらず、車輪の径によっては、地面の高さが定盤の上面とは一致していませんでした。

90年頃、一本の長いレールを用いた二代目の正立型治具が作られ、ハブ固定部分にも上下する機構がつけ加えられました。

BBをつかむ部分も2個設けられ、タンデム対応に。

ただし、下の写真でわかるように、一番左側、フォークが固定されている部分はレールに乗っておらず、定盤に直接固定されていました。

2010年に三代目のモデルが作られ、2018年に改良され、それが最終型となりました。

すべての固定部分が移動式になり、キャリア製作を補助する為のマグネットホルダー台が前後エンド部分に設置され、第46回でご紹介したBBを掴む部分の捩れ対策が施されています。

*

もう少し、80年代の工房の様子を見てみましょう。

この頃の定盤の固定方、計測方には不備があったと廣瀬さんは言います。

上の写真は、ヘッドチューブ部分の芯をみている場面ですが、計測の為に挿入してある「棒」が、それ自体が歪まないことを優先した為、とても重かった…。なので、この重みにより、フレームのヘッドチューブがわずかに垂れてしまっていただろうと言うのです。

程なく、この不備は、ヘッドチューブの下に「支え」を置くことで改善されます。支えは市販のBBを改造したもの。

この計測には専用のワン(下の画像でハイトゲージが触っている部分)が使用されていました。

芯をみるのは、熱を入れた後で、この時、ヘッドチューブは熱で歪んでいたり、ロウ付け時のフラックスゴミ等がついている可能性があり、そこに直接ハイトゲージをあてるのでは正確な計測が出来ないから、との理由です。

このワン、普段は定盤の上に何気なく転がっているので知らないと気付けないのですが、実は非常に重要な計測補助器具なのでした。

「支え」は3種類あり、中にはフレームに使用しているパイプの太さに応じて高さを変えることが出来るバージョンもありました。

当てる位置、使用法によっては、「支え」自体が、パイプと定盤との間を計測するハイトゲージの役割を果たすこともあったのです。

初期の定盤には、シートクランプ部分の支えがありませんでしたが、後にさまざまな大きさのフレームに対応出来る、可動式のクランプ部用固定装置が設けられました。

1984

有吉氏が親御さん介護の為、広島に帰郷。走行会(V.C.H.K)も終わることに。

ここまで二人三脚で活動してきた廣瀬さんにとって有吉氏の離脱は大きな痛手であり、大幅な活動方針の見直しを迫られることになりました。

*****

他所のショップとの関わり

ここで、一旦年代記から離れ、「ヒロセと他所のショップとの関わりについて記されたメモ」をまとめてみたいと思います。

*

前回も記したように、廣瀬さんが本格的にフレームからオーダー車を作るようになるのは1978年から。そして、無名の当初は、なかなかフレーム製作の注文が入らず、80年代になってからもオーダー車製作いっぽんで食っていくことはできませんでした。

自分のブランドのオーダーメイド自転車製作だけで食えるようになるまでには20年ほどかかったと言います。それまでは、自らの事業だけで家族を養うことは難しく、親からの援助や、洋子氏の稼ぎに助けられ、生活していました。

オーダーメイドシステムが軌道に乗るまでのヒロセの収入の多くを占めていたのが他の業者への納品でした。

キャリアやスタンドといったパーツの納品。そして、よその店ブランドのフレームの納品です。

以下、このあたりをインタビューメモをもとに記してみたいと思います。

*

前の勤め先だった吉祥寺から、東京近郊の業界に、「ヒロセとの取引はしないように。」との圧力がかかっていたせいで、創業当初は、納品先どころか、部品を買う代理店を見つけるのさえ苦労したそうです。

今はネットで海外から簡単に個人輸入できたりしますが、当時はそんなものはありませんでしたからね。

そんな中、ノートン自転車工業がキャリアを発注してくれることになりました。

独立直後、チェーンを買いにノートンのお店に行ったおり、現状を報告したところ、数日後、社長の弟さんが小平のお店に来てくれたので、当時はまだ珍しかった無垢棒では無く、パイプによるキャリア製作の様子を披露したところ、パイプ製キャリアの注文をしてもらえることになったとか。

「ノートンの社長さんは、滅私奉公の気概を持った人だった。各地にある自転車屋の息子さんをしばらく引き取り、鍛えて、その後、元のお店に返したりしていたんだよ。」

「僕がキャリアの寸法を間違えて納品してしまっても、その分の部材代は要求せず、その後、きちんとしたサイズになおして納品したら、ちゃんと正規の制作費をくれたりしていたね。」

「昔のノートンのカタログでは、僕の作ったキャリアにヒロセ製と書いてくれてさえいたこともあったんだよ。」

キャリアは無垢棒のものが当たり前だった時代、廣瀬さんが作るパイプ製のキャリアは軽く、人気が出ました。他で作っているところも少なかったので、需要が高まり、ノートンからのキャリア発注は右肩上がりに増えていきました。

廣瀬さん、アルバイトを雇い、キャリアを大量生産。1日が終わる頃には、床に水溜りならぬ、汗溜まりができていたそう。

廣瀬さん、ノートンへの納品は、ヒロセを開ける前の朝早くに行っていたのですが、その都度目にする社長さんが自ら店の前を丁寧に掃除している姿が忘れられないと仰っていました。

*

他所のお店に納品するキャリアは、晩年のヒロセのような一個一個、車体やオーナーに合わせたワンオフのオーダーメイド品では無く、先方の希望するサイズのものを大量に作っていました。

猫の手も借りたいほどの忙しさだった廣瀬さん、大量生産する為の治具も数多く作りました。そして、この当時作った治具たちは、ずっと晩年まで活躍してくれていました。

下はリアキャリアのロウ付け用治具を使っているところ。

*

ノートンと並んで初期のヒロセを支えたのが山王スポーツ(エミネンザ)さんだったと廣瀬さんは言います。

戦時中、銀輪部隊にいた高橋氏の経営する山王という会社は、輸入代理店で、当時、自前のビルダーによる自転車は作っていなかったそうです。

さまざまなパーツをかたっぱしから輸入しては、関東周辺のビルダーさんたちに紹介したり、販売したりしていたそうです。

山王さんとのご縁は不思議なものだったそうです。

社長のお嬢さんがサイクリングレース会場だったかJCCの会合だったかで具合が悪くなったことがあり、たまたま同部屋だった廣瀬さんの奥さんが彼女を介抱し、すっかり回復するという出来事がありました。これが知り合うきっかけ。

その後、廣瀬さん、山王の本社に呼ばれ「うちの倉庫にある材料やパーツで気に入ったのがあれば、好きなだけ持って行って良いよ。」と言われたそうです。

たいていの人は後先考えず、欲しいものを欲しいだけ持って行きがちだった中、廣瀬さんは、その時支払いが可能な分だけ持って帰った…。

高橋氏は、廣瀬さんのこの姿勢を高く評価したのかもしれません。

以後、吉祥寺からの圧力には屈せず、他の職人とまったく同様にヒロセを扱い、きちんと結果を出すほどに注文をくれ続けたそうです。

当時、高橋氏のパーツばら撒きを「不良在庫の整理」などと悪口を言う人もいたそうですが、廣瀬さんの逸話を聞くと、ばら撒きは、リトマス試験紙的なテストだったのかもしれないね、とも感じます。

山王さんは大きな自転車の展示会がある都度、廣瀬さんに出展用の車体の組み上げを依頼して来たそうです。

「廣瀬くんが組むのは良く走るっていうからね。」と。

廣瀬さん、顎足代しかもらえなくても毎回手伝ったそうです。なんでも組み上げた後、社長さんがご馳走してくれる天ぷら定食が楽しみだったとか。

山王さんに依頼されて、仙台の自転車店用に展示スタンドを作ったこともあったそうです。この時、別途作った試作品が、晩年まで、小平のお店の窓際展示用に使われていました。

下の写真の、左の窓、高い位置に展示する為に使われている展示台がそれかと思われます。

展示会用のスタンドは、ノートンにも沢山納品したと言います。

下は、ノートに残されていた、その時の設計図です。

ノートンと山王からの受注が、ヒロセを冠にしたオーダーメイド車が軌道に乗るまで、ヒロセの台所事情を助けました。

山王だけで年間何千個ものキャリアを納品したとか。現金払い以外にも、海外の貴重なパーツを安く卸してもらえ、それらはヒロセのお客さん相手に、高く売れたそうです。

*

キャリアや小物はこの二か所以外のお店にも納品していたそうです。

インタビューから、そのまま抜き出してみました。

「パイプ製のキャリアは長谷川さん(長谷川自転車商会)にも沢山おろしたんだよ。長谷川さん、自転車に山盛りに積んで帰って行ったっけ。まだばらばらの状態(左右の足をロウ付けする前の)のものを発注されることもあったね。向こうで現物あわせていたらしいよ。『だるまを付けた状態の泥除け』っていう発注もあったっけね。」

「太宰さん(パターソンズハウス)のキャリア作りを手伝ったこともあったよ。」

「後ろのクイックを挟むスタンドは、よく横尾さん(横尾双輪館)に納入していたね。カンパのクイックを使ってたのは横尾さんくらいだったしね。市販で似たようなスタンドが出まわるようになってからは受注してい無いな。」

*

1977年ごろ、「あのヒロセが、いよいよフレーム製作に乗り出すらしいぞ。」という噂が流れ、土支田にあったチョモランマさんが、フレーム製作の依頼をしてきたそうです。

でも、まだ自分の腕に確信を持てずにいた廣瀬さん、「あと二年くらいしてからまた来てくれ。」と断ったとか。

律儀にも二年後にまた来てくれたので、チョモランマ向けにずいぶん沢山のフレームを収めたそうです。作ったのはロードレーサータイプ。

チョモランマからの受注前、ヒロセでは、フォークベンダー(フォークを曲げる装置)をひとつしか用意してなかったそうです。ランドナーで使う、深く曲げるタイプ用のものひとつだけ。

でもチョモランマさんはもっと浅い曲げのフォークを希望されたので、この機会にと、浅い曲げ用のベンダーを作ったとのこと。

下が、その浅く曲げるベンダーで曲げたフォークのエンドをロウ付けしている1980年代の写真です。

埼玉、本庄の農家の息子さんが興した自転車屋さん(シュトラッセ)向けにフレームを作って納品していたこともあったそうです。26の1.95とか2.125サイズのリジッドMTBやキャンピングといった車種だったとか。

他にも書ききれないほど、様々な自転車製作に携わったと言います。

中でもユニークなのは、観光地用に作ったストレッチタンデム21台。ブリヂストンの一人乗り用マウンテンバイクを引き延ばしてタンデムにしたのだとか。

「僕が作る前、その観光地にあったタンデムは、剛性が足りなくて、乗っていて怖かったのか、ほんの30分程度で返却されてしまっていたらしいけど、僕が作ったのは丸一日借りられるって、頼んだ人は喜んでいたよ。」

*

サイクルストア・ヒロセ名義や、デカールは無くてもヒロセのオーダー車として作られた車体には通しの番号が打たれています。

最終的に、番号は、ほぼ1000だったと思うのですが、チョモランマのような作品をカウントすれば、実際に廣瀬さんが作った自転車は、とっくのとうに1000を超えていたというわけです。

ノートン用にもフレームを収めていたことがあるそうですが、区別のため、自分の店でつくるものとは、番号を打つ場所を変えて納品していたそうです。

ヒロセのオーダー車は、あくまでも具体的な個人に向けて、自分がゼロから設計し、全て自分の手で作ったもの。

他所に出すのは、発注者の指定するパイプ、ジオメトリ通りに作ったもの。

廣瀬さんの中では明確な区別がありました。

*

当時、さまざまな所で作ったフォークやフレームやパーツを組み合わせて完成車を組み上げ、それをオリジナルブランドとして売っている販売店も多かったと言います。フレンド商会もその一つ。

販売用展示車の中にヒロセさんが作ったフォークやフレームを使ったものもあったのですが、お客さんに「これはヒロセさんが作ったフォークだよね。」と指摘されたことにヘソを曲げ、以降フォークは頼まれなくなったそう。あくまでも自分のところで作っていると思われたかったかららしいね、と廣瀬さんは分析していました。

当時は、まだカックンフォークやアールが一つしかないフォークが多かった時代。先端に行くほど徐々に深くなるアールのヒロセ製フォークは、見る人が見れば、違いが目立ったのかもしれませんね。

「『東京サイクルセンター』も、ある時期、トーエイより、安く作らせられるところに発注し、そこから出来上がってきたものを、あたかもトーエイに作らせたかのように振舞っていたけど、そうした行為は必ずバレるというもので、常連さんには周知の事実だったね。」

*

廣瀬さん、生涯ノートンと山王に対する恩を忘れることはありませんでした。

「ノートンと山王が無ければどうなっていたか。命の恩人だよ。」

だからでしょう。ヒロセブランドで食べられるようになって以降も、晩年まで、ノートン経由で来るキャリアの製作を受け続けていました。

他にも廣瀬さんに直にキャリアを発注したい業者はあったことでしょう。依頼を受けようと思えばいくらでも話はあったはず。

でも他からの発注を受けず、ノートン経由の注文のみ受け付けていた…。ノートンさんへの恩返しの気持ちが強くあったようにお見受けしました。

実際、吉祥寺にあったベロクラフトさんが受けたオーダメイドキャリアの製作がノートン経由でヒロセに来たりしていました。

「なぜ直接ベロクラフトさんとやらないのかって? ワンクッション置いた方がこっちの気が楽なんだよ。ノートンはこっちのことを全て理解してくれているからね。」

私は、ご病気で、運転するのがキツくなった廣瀬さんを助手席に乗せ、二人で出来上がったキャリアを越谷の工業団地内にあったノートンさんまで納品しに伺ったことが何回かあります。

そこで毎回私たちを笑顔で迎えて下さったのは、廣瀬さんを救った社長さんの息子さんでした。

*****

年代記に戻ります。

有吉氏がヒロセから離脱し、廣瀬さんは一人っきりで活動することに。

しかし、この時点で、すでに多くの財産がヒロセには蓄積されていました。

有吉氏と積み上げた「自転車用体癖理論」とそれをベースにした自転車製作術(段取り、技法)。

それを実現するために作ったさまざまな治具。

キャリア作り、フレーム製作等で得た金属加工やロウ付けの技術(年に数千ものキャリアを作っていた廣瀬さん。一台につき10のロウ付け箇所のある1000台のフロントキャリアを作れば10000回のロウ付け経験が得られます。)。

苦しい時期を支えてくれたオーナーさんたちです。

1985

下は雑誌「ニューサイクリング 85年5月増刊号 スペシャルメイドサイクル パートⅡ」に掲載されたヒロセ通勤車。

当初は単純なロードレーサーから始まり、80年までにはツーリング車も製作するようになっていましたが、この頃、こうした実用車にまでその守備範囲を広げていました。

有吉氏と厳しい走行会を始めた頃、こうした車種の製作は、廣瀬さんの頭には無かったのではないでしょうか。

専門雑誌に、あえてこうした車種を、店の代表作として掲載している点が興味深いです。

チェーンガード、ダイナモシステム、鍵などなど、あちらこちらに面倒で多彩な工作が施されています。

1987

この年、より高い精度の車体作りを目指し、正立型治具の改造が行われました。

この時作った支柱部分はその後の刷新時にもそのまま移植され、最後まで使われ続けました。

*

下は、同じ頃改造されたと思われるフォーク製作用治具。

*

下は、この年作られた、ボール盤での丸パイプ加工用補助ブロック。

1988

第二期走行会(V.C.H.K Ⅱ)開始。

下は第二期走行会への参加を呼びかける当時の文面です。

1990

この年の年賀カード。

*

フロントキャリア大量生産用の治具の製作。

1991

旋盤でのネジ加工用治具の製作。

その時々のオーダーによって、さまざまなピッチや径のネジやボルトやシムの加工が必要になります。中にはインチのパーツもあります。結果、実に多様な旋盤用治具が存在することに。

1992

マファック・クリテリウムのブレーキ台座用ロウ付け補助道具製作。

メーカーが規定する正しい間隔でブレーキ台座をロウ付けする為の道具です。

下は別サイズのものの使用例。2004年撮影の画像。

*

キャリアのループ部分を量産するための道具製作。

ループ部分の素材は鉄ロウ用の棒。手早く固定と解放が出来るようクイックが使われています。

*

1993

シマノXTモデルのブレーキ台座用ロウ付け補助道具(下側)の製作。

*

定盤の刷新。

*

走行会のスナップ。

1994

第二期走行会(V.C.H.K Ⅱ)終了

1995

定盤で使用する、リアエンド下側ハイトゲージ。指先の摩擦抵抗感覚や、上から叩いた時の音の有無で定盤とエンドとの隙間をみます。

1998

第三期走行会(V.C.H.K Ⅲ)開始。

第一期、第二期と比べ、レクリエーション的要素の強いものに様変わりしての走行会の再開です。

*

J SPORTS cycle road raceでツール・ド・フランス中継が始まる。

2001

BBを大型のスパナで回す為のアタッチメント作製。

2002

パイプの径を小さくする為の道具作製。

もっと大きな径用のものも。

2003

走行会のスナップ。

2004

走行会のスナップ。

2005

第18回ハンドメイドバイシクルフェア(2005/3/4~6)に出展。

私の手元にある「ハンドメイドバイシクル展(フェア)」の出展記録写真はこの年のものから。ただし、この第18回が最初の出展だったかは存じ上げません。

ただ、展示会については「僕が競輪に携わろうとしなかったが故に、しばらくの期間、展示会から爪弾きにされていた。」というお話は伺ったことがあります。

競輪がらみの嫌な話は他にもあれやこれや伺ってはいますが、裏が取れないので、ここで言及するのは控えます。どの業界にも陰湿なイジメってのはあるんだね、という感想です。

展示会に参加するようになってからも、特大のパネルを作ったり、お店の走行会等の様子をビデオで紹介していたら、他の出展者から「なぜヒロセだけ特別なことをやらせるんだ。電気代だってかかるのに。」とクレームが入り、展示の創意工夫を辞めさせられたこともあったとか。

今から思えば、こうした出来事の積み重ねも、私にYouTubeでの自らの仕事紹介を依頼される遠因の一つだったようにも感じます。

*

走行会のスナップ。

*

第19回ハンドメイドバイシクルフェア(2005/12/23~25)出展。

2006

J SPORTS cycle road raceにて、ジロとブエルタ、UCI世界選手権の中継が始まる。

*

走行会のスナップ。

*

廣瀬さんが作った最も高価な自転車、作家、赤坂英一氏のランドナーが完成。

前後の変速機は、この一台だけの為に開発、製作された機構のもので、他のヒロセ車では見られないものです。

赤坂氏はこのオーダーの前にレーサーをオーダーされたそうです。乗ってみたら、6kg代の高級カーボンより良く走ったので、このランドナーの発注となったとか。

ランドナーのオーダーにあたっては「ニューサイクリング」に乗った赤いランドナーを参考にされたんだそうです。

以下はこの一台が掲載された「週刊現代Special 2011年8月4日増刊号」よりオーナーの赤坂氏の文章を抜粋したものです。

「手作りできるものはすべて手作り。製作期間は1年半。総価格142万円。」

「廣瀬のモットーは『乗る人の希望を100%かなえる自転車を作ること。』

だから、廣瀬の自転車はフレームだけでなく、パーツの一つ一つまで丹精を込めた手作りである。その人に合ったフレームを作るとなれば、そのフレームに合うパーツもオリジナルであって然るべき、という信念だ。

ランドナーはロードのように速くはなく、マウンテンのように荒れ地にも向いていない。しかし、ゆっくりと長距離を旅するのに最も適した安定感がある。自転車通がしばしば口にする『唯一の乗り味』。これを味わいたいからこそ、ついつい投資してしまうのだ。」

この一台は、2012年に刊行された大前仁氏著「ハンドメイド自転車工房 フレームビルダーの流儀」でも取り上げられていました(上の写真 右上)。

*

走行会のスナップ。

2007

第20回記念ハンドメイドバイシクルフェア(2007/1/26~28)に出展。

*

走行会のスナップ。

2008

走行会のスナップ。

2009

オリジナルフォークエンドの補強シム用に作った旋盤コレット(22径用)。

*

リアエンドのねじれ計測補助棒の作製。スコヤを当てやすくする為の出っ張りを設けた棒。

*

この年の9月「旅する自転車の本 元祖旅する自転車ランドナーのすべて」がエイムックから刊行。

2010

この年の12月「シクロツーリスト 旅と自転車 vol.1 総力特集ランドナーのすべて」グラフィック社から刊行。

この頃から数年にわたり、多種多様な自転車関係の雑誌、ムック等が刊行されました。

下は私(筆者)の本棚。生前の廣瀬さんから頂いた本も数冊あります。

*

ブレーキ台座にバネ固定用の細いパイプをロウ付けする時の補助道具の作製。

*

定盤のフレーム設置台座部分の刷新。

*

正立型治具の大幅刷新。

レールが1本から2本になるなど、より安定し、精度が高く、かつ、融通の効く設計に変更されました。

*

フライス用の固定治具。

2011

この頃の工房の様子。私は、この年から、頻繁に工房に遊びに行くようになりました。

*

イデアル用ヤグラ製作用の型作り。

*

マグネットホルダー設置用プレートを正立型治具に追加。

*

プルプル変速機のヘリコイド部分をフライスでならい加工する為のセット作製。

*

ブリッジ台座の雌ネジ溶接補助装置作製。

*

シマノXTブレーキ用のバネ穴の位置決め定規(写真上から三番目の板)の作製。

ロウ付け済みのブレーキ台座にこのプレートを置き、プレートの穴にドリルを挿入し穴をあけます。

*

マッドガードを凹ます道具(木製)作製。凹ませるのはブリッジ部分を避ける為。

2012

泥除け用ネジのロウ付け補助装置作製。

*

ボトル台座のロウ付け補助装置(マグネットホルダー活用)作製。

*

チェーンフックのロウ付け補助装置作製。

*

アウター受け先端部のロウ付け補助装置作製。

2013

ツール・ド・フランス、100回大会開催。

*

オリジナルの刻印機の改造(5月1日)。

より打ちやすく、より位置決めが安定する為の改造でした。

*

ラグ等を掴む為の棒の作製。フレーム用パイプの太さで作ってあります。

2015

ハンドメイドバイシクル展に出展。

会場では、ヒロセのYouTube動画が上映されていました。

*

2月17日。昭和30年代の雑誌「サイクル」や、貴重な洋書を自転車文化センターに寄贈。

この日、目黒では「ハンドメイドの魅力展」が開催中で、ここでもヒロセのYouTube動画が上映されていました。

*

走行会のスナップ。

2016

2016ハンドメイドバイシクル展(2016/1/23~24)に出展。

*

お店のカーペットを新調(6月6日)。

*

オリジナルの刻印機の改造。この時は、変速機のプーリー等、より径の大きな対象に対応する為の改造でした。

*

ミニフライス盤でオリジナルWレバーの内側に溝を掘る為の治具作製。

*

走行会のスナップ。

2017

2017ハンドメイドバイシクル展(2017/1/21~22)に出展。

*

ミニフライス盤用チャックの改造(5月16日)。

*

千鳥製作用の治具作製(7月5日)。

*

定盤上でフレームの芯に小物をロウ付けする為の補助道具の製作(8月2日)。

シートチューブにリアライト用の台座をロウ付けする注文工作があったので作った道具です。

*

秋、深刻な病気が見つかり、ビルダーを続けながら薬と定期通院での治療が始まりました。

2018

バーエンド用の割り入れ用治具作製(1月5日)。

*

2018ハンドメイドバイシクル展(2018/1/20~21)に出展。

*

正立型治具のメンテと改良。

詳細は第46回にてご紹介済みですのでそちらを参照下さい。

*

「後ろのクイックを挟むスタンド」のクイックを挟むパイプ部分をプレス機で広げる為の道具作り(9月1日)。

土台の半円形の板部分は、1970年代にベンダー2号を作った際に余った鉄板の切れ端を活用したものです。

*

キャリアのエンド部分に使う固定用板の先を丸く整形する為のミニフライス用治具作製。

以前は、大量のキャリアを作っていたので、何千単位で業者に発注していましたが、そこまで大量には必要無いと考え、自ら鉄板を加工して作れるように考案したものです。

2019

ボール盤の改造。

腕力が無くても、ベルトの掛け替えが簡単に行えるようにする為の改造です。

六角レンチで、銀色のローター部分の固定を一旦緩め、ローターのあたりによるテンションを無くしてからベルトを付け替えるというアイデアでした。

この頃から、新たに作られる道具や治具は、ご病気と薬害でままならない体の動きを補助する目的のものが多くなりました。

*

フロントバッグアダプターのロウ付け補助装置(5月8日)作製。

このアダプター製作用治具は前からあったのですが、薬でロウ棒を持つ手が震えるようになり、それによって対象を触ってしまい、位置がずれてしまわないよう、新たな固定機能を追加したのです。

2020

「これまで作った事が無かった突き出しの短いオリジナルステム製作」用のフライス用治具の作製。

このように、廣瀬さん、最後の最後まで、もしそれがオーナーさんの注文にとって一番相応しいのなら、それまで作ったことの無い新しいパーツでも設計し、必要ならば、その為の治具も作られていました。

*

4月 コロナ禍による1回目の緊急事態宣言

*

7月 昭和病院に入院。

*

8月30日 病院でご家族に見守られながら永眠。

*****

改めて、鳥山新一氏、有吉一泰氏とのこと

鳥山氏、有吉氏と廣瀬さんとの関わりに関しては、これまでも度々記してきましたが、改めてご紹介させていただきます。

技術系の専門学校では無く、普通科の高校、大学を出た廣瀬さん。既存のビルダーや工房には弟子入りせず、技術、技法に関しては全て独学だった廣瀬さんに師がいるとするならば、このお二人だったのでは無いだろうか、と個人的に思うからです。

ちなみに、私自身は、このお二人にお会いしたことは一度もありません。

***

高校、大学とアルバイトをし、大学卒業後、店員として働いた吉祥寺の「東京サイクリングセンター」は、鳥山新一氏の知見がベースとなった、創業当時(昭和30年)、「日本でたった1社 サイクリング専門店」を誇る自転車屋さんでした。

上は昭和42年のお店のカタログ。お店の技術顧問が鳥山新一氏であり、お店のブランド車である「ゼファー」の設計が「鳥山研究所」によるものであることが謳われています。

自転車にまつわる研究所というと、ジオメトリの図面やパーツの展開図と睨めっこしているような印象を持ちがちですが、鳥山氏は、自転車の機能や歴史の研究者というより、自転車と人間との関わりを幅広く研究されていたよう私は感じています。

医学部卒業の方らしく、筋肉の使い方や、心肺機能といった医学的見地や、レクリエーションや健康維持といった、自転車の社会的効能といった範囲も含めた。

上は、鳥山氏による人間工学的な図が載っている「自転車実用便覧」の一頁。

*

高校生当時、吉祥寺から近い三鷹に住んでいた廣瀬さんは、客として「東京サイクリングセンター」の敷居を跨ぎ、ほどなくアルバイトをするようになり、鳥山氏と、鳥山氏の秘蔵っ子、有吉一泰氏と出会います。

有吉氏と初めて出会った時の廣瀬さんはまだ高校生。三歳年上の有吉氏は友人となるには、少々歳が離れており、吉祥寺のお店にいる間は「顔見知り程度」の付き合いだったと言います。

当時の有吉氏は、鳥山氏が1952年に設立した日本サイクリングクラブの為に、全国をまわって相応しいコースを探したり、鳥山氏の人間工学的な研究のお手伝いをされていたそうです。

ちなみに、この時の鳥山氏の為のコース探しの知見は、後に、ヒロセの走行会で活かされることになります。

また、有吉氏は、鳥山氏とは別の関わりにおいて、年々、整体の知見を深められ、ヒロセが創業する頃には、指導が出来るほどまでにまでなられていました。

*

廣瀬さんも、有吉氏同様、鳥山氏の研究実験、計測に付き合うことがあったそうです。

もっとも、晩年においては、フレームや車輪の固定しての計測方法等、氏の研究器具や手法に対し、疑問を呈してもらっしゃいました。

「実際乗る時は固定されていない部分を固定してしまうと、応力の集中する箇所が変わってしまうから歪みなんかの出方や発生する場所も変わってくるだろう?」と。

下は「自転車実用便覧」に載っている鳥山氏の研究所の測定器具たち。

*

鳥山氏は、日頃お店で目の当たりにしていた廣瀬さんの能力を高く買われていたようです。

単に組み上げや調整が早いという表層的な面だけでなく、一つ一つの部材、パーツの機構を、それらと対話しながら、独力で理解しようとしたり、何事も理詰めで行う廣瀬さんの思考方法を評価されていたようです。

実際、講演などにおいて、廣瀬さんのパーツに対する分析、知見等を取り入れた評論などもされていたとか。

若いアルバイト店員の見解にも、見べきものがあれば、それを取り入れるという柔軟性を持たれていた鳥山氏は、その一点をもっても、優秀な研究者だったと想像できます。

廣瀬さんも鳥山氏から多くを学びました。

特に海外における自転車の歴史や社会的位置付け。そして、人間工学的な知見、運動生理学的な視座等を教わったと言います。

西洋医学と東洋医学

以前も記しましたが、廣瀬さんの自転車探求、中でも乗り手の研究は、鳥山氏の西洋医学的知見だけでなく、有吉氏の東洋医学的知見をも取り入れたものでした。

ゆえに、廣瀬さんと有吉氏の「体癖理論」は、いわゆる人間工学や運動生理学の範疇より、もう少し守備範囲が広いように私は感じています。

*

例えば、運動生理学では、特定の運動をさせ、乳酸や、心拍数といった数値を計測することで対象の心肺機能を理解し、効率的に運動能力を伸ばすトレーニングメニューを探ったりする…。

それはそれでたいへん意味のあることだとは思うのですが、では、そもそも運動に大切な「心臓や肺臓の力はどうやったら付けられるか?」といったところまではその範疇に入っていません。

臓器そのものを強くしたり鍛える方法論を西洋医学は持っていないのですね。

西洋医学では、病気や不具合が、数値にあらわれるほど悪くなってはじめて検知、定義が可能で、ようやくそこから治療がはじまります。

悪くしないように準備する、さらには力の土台、源である臓器そのものの力をつける、という視座が薄いのです。

逆に、臓器の機能を極限まで使い切ったり、増幅させるような探究には熱心でした。

運動生理学的な概念、例えば筋肉の疲労蓄積具合を血液等から分析したり、各種センサーを使った心肺機能の計測は、プロスポーツではかなり古くから行われており、自転車レースの世界でもチーム毎に先を争って研究が行われていました。その探求は、やがてドーピングという技術を生み出します。

西洋医学は錬金術などの化学とともに進化したせいか、個体に足りない物質(ケミカル)を外部から手っ取り早く、直接的に取り込むという趣向が強いように感じます。また外科技術が花形と評価されてきたせいで、人体を直接いじり、改造する探求も盛んです。

だから、倫理さえ無視できれば、筋肉増強剤の使用や、脳内麻薬を増加させる興奮剤や麻薬の注入や、新鮮な血液への入れ替えや、性転換や、いずれは体内に人工の部位を組み込むというSFのアンドロイド的な方法で、スピード記録を伸ばすような方向へと進みがち。それらを進歩、進化、革命としがちです。

*

東洋医学でも、ケミカル的なアプローチはありますが、合成技術は低く、また西洋のように直接的な効能を持つものを用いることは稀。実際、生薬を組み合わせる漢方の調合では、かならず効果が強くなりすぎて臓器を痛めることのないよう不純物的なものを混ぜるという知恵があります。

外科技術も西洋ほど進んでいませんでした。

化学技術も外科技術も低い社会では、それらに依存しないでも死なないよう、身体を日常的に整えておくための知恵が発達しました。

常日頃から病気や怪我に強い身体を作っておけば、長く生きることが出来る、と。

例えば東洋医学では、筋肉を司っている臓器は肝臓とされています。ですから、筋肉を酷使する前に、体内のエネルギーを、優先的に肝臓へと導くことで、身体の酷使に備えたり、という概念が存在します。

運動にまつわることだけで無く、秋になって空気が乾燥すると肺が痛みやすいから、肺に効果的な食材を頂いたりといった誰にでも簡単に出来る有意義なアプローチが東洋医学にはあったりします。

*

廣瀬さんと有吉氏による自転車用「体癖理論」にはこうした東洋医学的な知見も含まれており、それはある意味、鳥山氏の教え子二人による、鳥山氏の理論のバージョンアップだったように私は感じています。

西洋の運動生理学の理屈で、それぞれの体癖を無視してまでフォームを矯正し、一定期間、例えば数ヶ月、数年、速く走れるようになったとしても、そのことにより、後年、身体を壊し、好きな自転車に乗れなくなってしまうのでは寂しい…。

だから、有吉氏が小平にいらっしゃた頃のヒロセでは有吉氏の整体理論による運動の実践教室を開き「参加者一人一人の体癖、体質にあわせた、サイクリングに適した身体作り活動」をすすめていた…。

走行会でタイムや乗り手のポジションを記録するので終わりでなく、より速く、怪我せず、末長く自転車と付き合う為に…。

AIへの私的期待

残念ながら、有吉氏が故郷に帰らざるをえなくなり、この整体実践教室の活動は終わってしまいました。

短期間の学習で他人を指導できるほど、有吉氏の整体は簡単な理論では無かったでしょうから、廣瀬さんが後を継ぐのは困難。

残念ながら、以後、ヒロセでこうした活動が行われることはありませんでした。

ただ、前回記したように、人それぞれの「体癖」の研究、および、その日常生活や趣味の運動への応用というのは、AIが進歩することで、やがてはスマホなんかにも落とし込める時代が来るかもしれない…。私はそんな淡い期待をしています。

鳥山氏、有吉氏、廣瀬さんのような好奇心、探究心を持った人は、私が存じ上げないだけで、常に、世界のどこかには必ず存在されているものだと思いますし、この時代、そうした方々が獲得した知見が文字化され、一旦ネットにアップされれば、後は勝手に巡って様々な影響、作用を生んでいくものだと思うからです。

いずれ、廣瀬さんと有吉さんが考えた「体癖」理論を活かした、走行会と整体実践教室を合わせたような指導、個々人に合わせたバーチャルコーチのようなものが情報クラウドの中から生まれれ来ると面白いね、と。

私がAIに期待するのには理由があります。

AIは人間と違い、権威に忖度したりはしないで判断をしてくれるかもしれません。現在のような東洋医学より西洋医学が優れているという価値観からでは無く、それぞれの医学を平等に評価をしてくれるかもしれない。そう思うからです。

西洋の運動生理学に基づく理論と、東洋医学的身体理論が、偏見の無い、平等な価値観のもとで精査され、融合したりして、より私たちにとって有益なメソッド、トレーニングの方法論なんかが生まれてきたら良いな、と。

身体の使い方に関する理論は世界中にあります。人体というのは古代より、常に人間にとって重大な関心事でしたからね。

インドのヨガもそうですし、合気道、古武道なんかもそう。廣瀬さんが有吉氏を通して学んだ野口氏の整体理論もその一つに過ぎません。

特に古代から戦争における重要なスキルであった格闘技術には、身体の合理的な使い方、その習得方法などが理論として落とし込まれており、あらためて探求すると自転車の乗り方やスポーツ全般、さらには日常生活に応用できる発想が見つけられたりして面白いかもしれません。

実際、体がぶつかり合うサッカーやバスケットなんかでは、その人の「体癖」に合った、東洋医学的に理に適った身体の使い方ができている選手は簡単に転んだりしないし、怪我も少ないのでは無いでしょうか。

現在、イギリスのサッカークラブ、リバプール在籍の遠藤航選手は周りに比べて一回り体が小さいにも関わらず、デュエルやヘディングで負けません。中田英寿選手も似たような身体の強さを持っていたように記憶しています。彼らがどれだけ東洋医学的なものを理論的に自覚されているかは存じ上げませんが、無意識に出来てしまっている人だって存在するかもしれませんからね。

*

少し話が逸れますが、以前「廣瀬さんが、自らの言葉では整体を喧伝されなかった理由」について、あれやこれや記しましたが、そのもう一つの理由として、時代的な背景もあったのかもしれないね、と私は考えています。

日本では、ヒロセが創業した1970年代から、次第に東洋医学的なものが、医学として認知されず、いわゆるオカルト的な偏見で見られてしまいがちな世相が強くなっていったように思います。

廣瀬さんが「整体」や「体癖理論」について、お客さんや雑誌の取材者の多くに喧伝されなかった理由には、この時代的な背景もあったのかもしれないね、と思うのです。

気軽に東洋医学を啓蒙するような運動を行うと、偏見を受けたり、からまれたりしかねない風潮があったのでは? と。

以下、廣瀬さんが生きた時代の、この方面での出来事を列挙してみます。

*

1960年代のヒッピー、カウンターカルチャーに東洋の神秘主義思想が引用される。しかし、ヒロセが開店した1970年代以降、これに対する揺り戻しが次々とおこる。

1969年カルマ思想やヒンデゥー教の左派タントラに影響を受けたチャールズ・マンソンによる連続殺人事件。

1973年「ノストラダムスの大予言」が出版。1999年7の月に人類が滅亡という終末論がブームに。

1978年、ガイアナのジョーンズタウンで宗教団体人民寺院の集団自殺。

1981年、アメリカでエイズ患者が見つかり、その広がりとともに、恐怖が広がる。感染者にゲイや麻薬の常習者が多かったことから、ヒッピー文化への憧れが急速に後退していく。

1980年代末期から1990年代中期にかけてオウム真理教事件。

1997年 宗教団体ヘブンズ・ゲートの集団自殺。

*

つまり、ヒロセが開店してからの30年あまりというのは、タイミングが悪いことに、東洋医学的なものを大っぴらにネタにするのが難しい時代だったように思うのです。

週刊誌やワイドショーといったメディアが、今とは比較にならないくらいの影響力と権威をもってしまっていた弊害も大きかったでしょう。

有吉氏のように、きちんと歴史と理論を探求し、実践を積み上げ、人の為になることを成そうと思っている人には辛い時代でした。

逆に、山師的な人。ブームを作って、使って儲けたい人。結論が出ていないことを利用し、人を惑わして、モテたい、人気者になりたい人たちにとってはオイシイ時代だったとも言えるのかもしれません。

だからこそ、真面目に東洋医学を探求する人は、きちんと理論武装し、一般の人に伝わる用語と話法をもって説得しなくてはならなかったと思うのですが、多くの人は、そこをサボった…。わかる人にわかれば良いという甘えが一般の人への理解や、効果的な普及を狭めた、とも言えるかもしれません。

日本の東洋医学にまつわる人々の力は弱く、当時、東洋医学や思想は、すっかりマスコミや詭弁師の商売道具として消費されてしまった感があります。

もっとも西洋医学を持ち上げ、東洋医学を下に見る風潮は明治、さらには江戸のころからあったようなので、なにもこの時代だけ顕著なことでは無かったのかもしれませんが…。

*

西洋医学にも東洋医学にも其々「理」があり、互いに補合え合えれば良いのにね、と思うのですが、我が国では、上手くいっていないのが実情です。

それぞれ業界が必要なのはわかるのですが、コロナに対する対応を見ても、西洋、東洋双方の医学の権威や業界対し、ガッカリ感しかありません。

コロナの起源が何処で、我々が打ったワクチンにどこまでの実効性があり、どうすれば再発防止できるか、といった基本的な事柄すらまともに議論されていませんから…。

それだけに、先入観が無く、身勝手な夢も見ないAIが、案外、上手く二つを結びつけてくれたりしないかな、と夢想したりしたくもなるのですよね…。

二人の師

鳥山氏と有吉氏のお話に戻ります。

廣瀬さんにとって、このお二人は自転車探求の先輩であり、師でもあった、と私は思います。

お二人は、もちろん自転車のパーツや種類、分類といった側面でも博識な方々だったと思いますが、そうした表層的な面だけでは無く、物事を探究する姿勢や思想、哲学そのものが廣瀬さんを刺激していたのでは無いでしょうか?

それは、例えば人馬一体的な価値観。つまり、自転車と同時にそれを動かし操る人体構造を自転車の構造と共に、あるいはそれ以上に重要視されていた点。

お二人にはそれぞれ、立脚する人体に対する医学的視座がありました。医学部出の鳥山氏には西洋医学的な視座が。整体のエキスパートの有吉氏には東洋医学的な視座が。

廣瀬さんはお二人の視座から刺激を受け、学び、私がこの連載を通して様々な角度から記してきたように、自らが作るオーダー自転車に、お二人から得た人体に対する知見を反映させようと努められてきた。

そして、やがては身体的な側面だけでなく、心理的な側面も。オーダーする人間の内面的な個性や自転車感といったものまでも、その人のオーダーする自転車に反映させようとされようとされるようになった。そうやって独自のオーダー自転車哲学、思想を醸成されていった…。

「沢山のパーツの名前を知っていたり分類が出来るといった暗記的知識や、優れたロウ付け技法や、美的センスさえあれば良いビルダーになれるってもんじゃ無い。それらは前提条件に過ぎず、オーダー主が求め、かつ、その人に相応しい自転車を提供できるようになるには、自転車と人体、両方の構造的な理解が欠かせない。また、ビルダーが己の趣味・我を押し出すのでは無く、オーダー主の歴史、内面を深く理解しようとする懐の深さも大切なんだよ。」

「そもそも自転車が欲しい、走りたいと思う主体は人間だよね。その『気持ち』をどう形にするか。その人の希望、夢をどう一台の自転車としてバラバラのパイプや部品から立体化させるか… 僕の仕事はそういう仕事だ。だからビルダーにとって一番大事なことは、注文してくれるその人間のことを深く理解することなんだと思うんだよね。」

廣瀬さんから伺った言葉や、製作している姿勢から、私が常々感じていたことを大雑把にまとめるとこんな感じでしょうか…。単なる妄想かもしれませんが、私個人はこのように捉えています。

廣瀬さん、ご自身のお仕事を「自転車ビルダー」と定義づけられていました。

その話を伺った当初、私は、フレームとフォークだけ作っても、どんなパーツやホイールが付くかで走りは変わってしまうから、フレームビルダーという括りは嫌なのだと解釈していました。

「他とは違い、ヒロセでは、最初からパーツやホイール、さらには使用するバッグや走る道や距離、全てを勘案し、毎回白紙の状態から自転車を作っている」と仰りたいのだと。

でも、廣瀬さんのメモを何回も見直し、文章を綴って来た現在では、案外、以下のような意味もあったのかもしないね、と感じています。

「僕はフレームビルダーって呼ばれるのは嫌なんだよね。どうもその名は乗り手を無視している感じがしてね。自分で転がる車って書いて『自転車』なんだけど、フレームにパーツと車輪を付けたって人が漕がなきゃいっこうに転がりゃしないよね? 少なくとも平地ではさ。

エンジンであり、操舵手でもある人と車体が一体となって初めて『自転車』なんだと思うんだよね。

ビルダーが自分の価値観と美意識で自分勝手なフレームを作ったってそのオーダー主にマッチしなかったらそれはビルダーの自己満足なだけ。オーダーメイド車は、オーダー主の価値観、体力、活動、生活なんかに寄り添ったものじゃなきゃいけないと僕は思う。デザインも剛性も走りも装備も、全てそれを勘案したものじゃないと。

人が乗って漕ぐと走るのが自転車。自転車だけのデザインを考えて終わりでは無く、具体的なオーナーが乗って走るさいの機能性、趣味製、安全性なんかを全て込みで、それをパッケージとして僕は作って、提供しているつもり。だから自分では自分の職業のことをフレームビルダーでは無く、『自転車ビルダー』って言うようにしてるんだ。」

***

さて、最後に、も一つ、私個人の妄想をば。

なぜ「東京サイクリングセンター」時代は、さほど深い交流の無かった有吉氏が、ヒロセの創業直後、苦闘していた廣瀬さんのもとにふらっと現れ、手助けを申し出られたのか?

以前記したように、ニューサイ連載を通しての活動に限界を感じていた有吉氏自身の自己実現のためもあったのかとは思います。

読者の顔が見えない誌上での啓蒙では無く、実際の店舗、顔が見える対象にご自身の理論の啓蒙、実践をしてみたかった…。

でも、はたしてそれだけでしょうか? 「東京サイクリングセンター」にもクラブはあったし、JCAの活動でも似たようなことは出来たかもしれません。

今回、廣瀬さんの人生を時系列的にまとめていくうちに、一つの考えが私の中に浮かびました。

「もしかしたら、有吉氏、ヒロセ来訪のきっかけの一つとして、鳥山氏から『廣瀬くんを助けてやってくれ』と頼まれたのかもしれないね。」という想像です。

自らが関わる店から、何の咎もない廣瀬さんを、ご自身の身内が、理不尽な理由で追い出してしまった。「誠に不憫なことをしてしまった。」と思われた鳥山氏から、有吉氏に依頼があったのかもしれないね、と。

鳥山氏は廣瀬さんが亡くなった2020年の翌年、2021年5月、102歳でお亡くなりになられたそうです。

鳥山氏、有吉氏、廣瀬さん。直接の関係者は、もう、どなたもご存命では無いので、ことの次第は確認のしようがありません。

ですから単なる私個人の妄想なのですが、なんとなくそんな気がするな。そんなだったのかもしれないね、と感じている今日この頃だったりいたします。

次回は最終回です。

YouTube動画も含めた私のヒロセへの取材とアウトプットに対し、ご評価を頂ければとても有り難いです。どうぞ、よろしくお願い致します。(廣瀬秀敬自転車資料館 制作者)