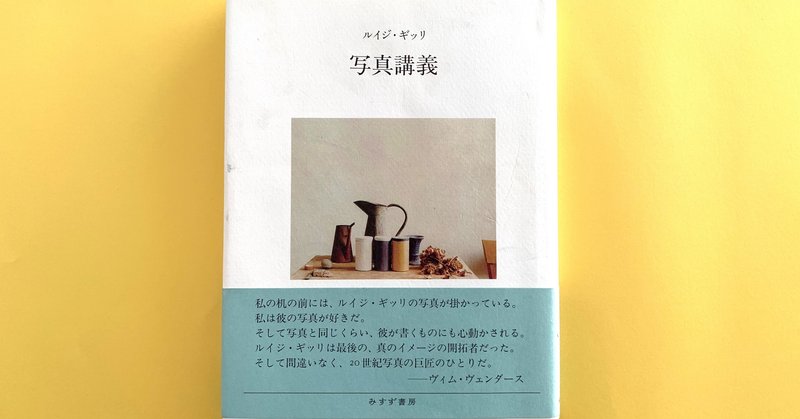

ルイジ・ギッリの「写真講義」

このマガジン、初稿です。初稿にあたって、どの本(または写真集)を取り上げようかと考えました。まず写真が多く、見ても楽しく、手に入りやすく、読んでためになるものと思った時、この「写真講義」が真っ先に頭に浮かびました。

「ルイジ・ギッリの人生」

ルイジ・ギッリは著名なドイツの写真雑誌「フォトキナ」が、1982年当時、世界の写真家20人に選んだ写真家の一人です。残念ながら彼は1992 年49歳の若さで亡くなりました。非常に健康な人だったそうですが、「彼はあまりにも忙し過ぎた」と妻が述べています。

1943年彼はイタリアの片田舎で生まれました。どこかぼんやりしたところがあったという、彼はゆったりとした時間の中で、様々な自然現象、例えば池に映った逆さまの風景、農家の壁に映った影の風景など、不思議に思ったことを注意深く観察しながら、本を読んで読んで、思索に思索を続けた結果、30歳になる頃、何かが爆発したかのように写真を撮り始めたそうです。創作とは何かがいきなり始まるわけではなく、その下にマグマがどんどん溜まるように、考える時間が必要だということですね。

「大学の講義」

この「写真講義」と言う本は、彼の死後、ギッリがイタリアのデザイン専門学校で行った授業の録音を時系列に書き起こしたもので、授業に使われた写真もできるだけ拾われており、彼の写真集として楽しむこともできます。私はギッリの極めて知的な感性で捉えられた写真の数々がとても好きです。「捨てられない絵葉書のような」という彼の写真に贈られた形容が、まさにぴったりなのです。

ギッリは主にフィルムカメラの時代の人ですが、今読んでも現代に置き換えて参考になることを山ほど語っています。

「写真を見ることは何かを掘り下げる時間」

500年前、人が一生で目にするイメージはせいぜい500程度だったそうです。私たちはインスタグラムを一日に数回スクロールすることで、少なくとも100のイメージを目にすることができます。

一人の人間のイメージが多くの人にシェアされるスピードが技術の進歩で加速化され、私たちの眼差しがこのスピードの中に飲み込まれてしまうことを、ネットが始まる以前に、彼はすでに杞憂していました。

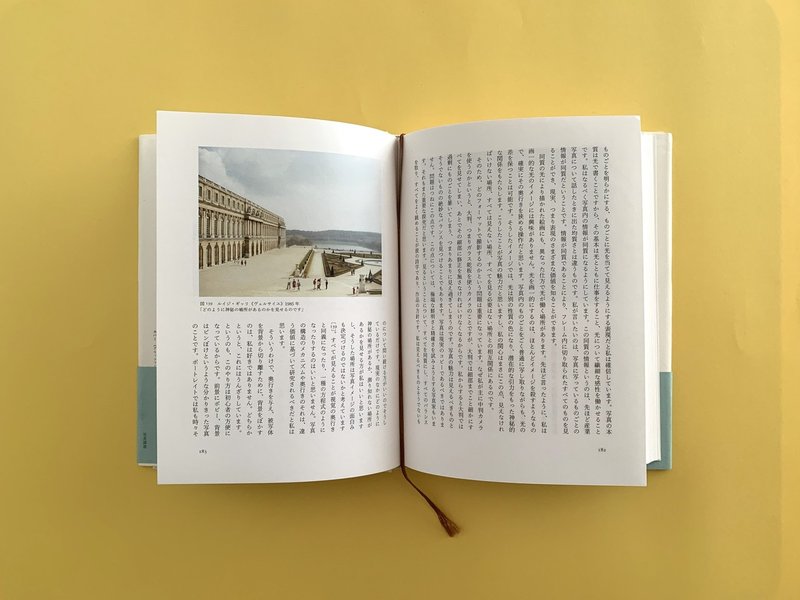

写真、つまり静止画をじっと見ることで、私たちはそこに何かを読み取ったり、考えたりする時間、つまり掘り下げる時間を得ることができる、これが写真に与えられた本当の特性ではないか、と彼は考えます。

「敷居」

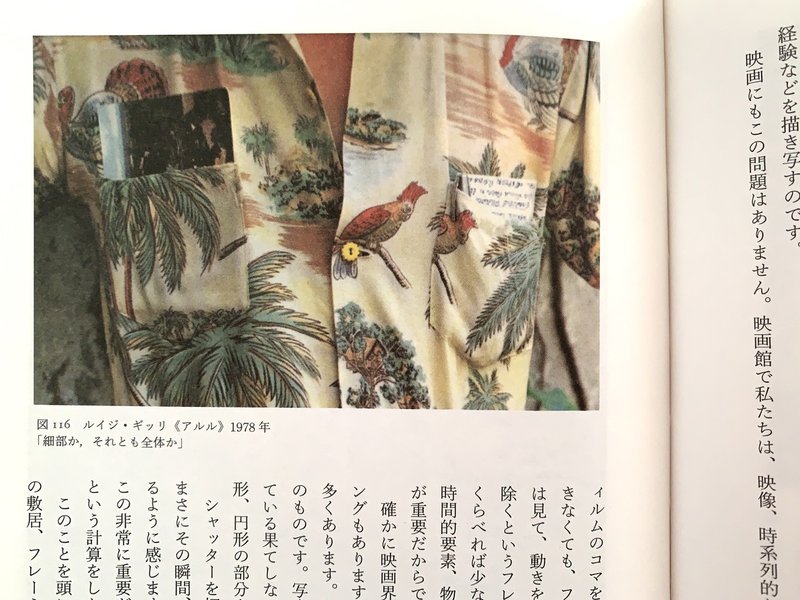

ギッリは写真家は敷居の上に立って世界を見ていると言います。敷居はフレーミングする前と後の二つの世界の間に位置するものです。一つは私たちが目で見ている外側の世界。もう一つは「収めるもの」と「除くもの」を計算してフレーミングする写真家の内面の世界です。

「シャッターを切る瞬間、私は敷居の上にいて、まさにその瞬間、外部世界に私の内面を濾過させるように感じます」(ルイジ・ジッリ)

それこそが写真家の世界観を形作っているのです。

(「敷居」の章)

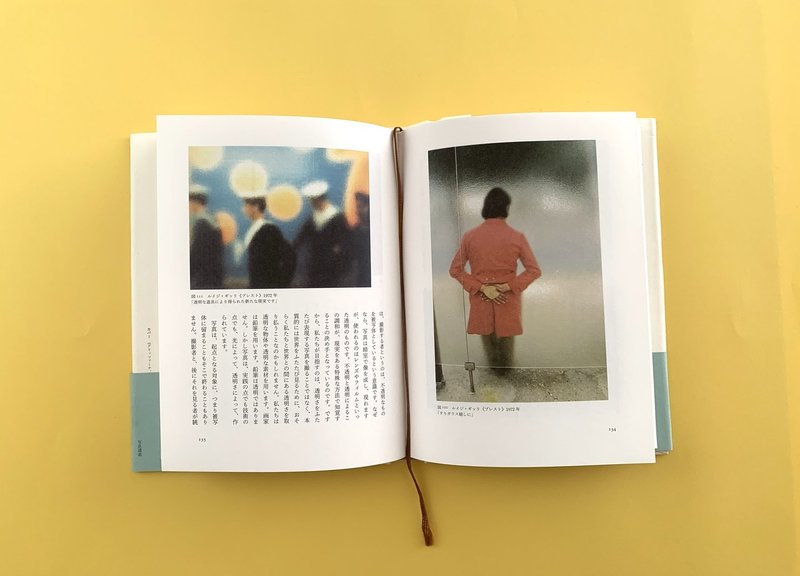

「透明」

どの章も興味深いものばかりですが、

「透明」という章では、「透明」なものを通して世界を構築する面白さを語っています。例えばすりガラスのようなもの。ソール・ライターを彷彿します。

(「透明」の章より)

「初心者1年目から」

この本は写真を始めて1年くらい経った人から読むことをお勧めします。なぜならギッリはこんな耳の痛いことを言っているからです。

「奥行きを与え、被写体をぼかすのは、私は好きではありません。どちらかというと、これにはうんざりしています。というのも、このやり方は初心者の方便になっているからです。前景にポピー、背景はピンぼけというような分かりきった写真のことです。ポートレートでは私も時々そうしますが、他の場合では絶対にしません。その代わりに、被写体を強調したい時は光を使います。あるいは背景を見せないような周囲の状況を利用します。」(「奥行き」の章)

耳が痛いのは、ある程度写真を撮り続けている、私のような人間も同じです。

「まとめ」

冒頭で「見ても楽しく、手に入りやすく、読んでためになるもの」と書きましたが、内容は専門学校の講義を書き起こしたものなので、正直さらっと読んで終わるものではありません。私はこの記事を書くために、再読に1日1〜2時間程度をかけ、4日間ほどかかりましたが、その分読後感に満足が伴います。

途中レコードジャケットの当時の現状に多くのページが割かれていますが、そこは飛ばして読んでも良いと思います。

6050円という価格は(10%税込)決して手頃な価格とは言えませんが、中に掲載されたカラー写真の多さには十分見合う値です。

彼は劇的な写真を何よりも嫌いました。自然光を何よりも好みました。

何気ない写真の魅力に迫りたい方にはぜひ手に取ってもらいたい一冊です。

ギッリの写真家としての人生はわずか19年でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?