コードフォージャパンサミット2020Day1メモ

初のオンライン開催のCode for Japan Summit。非常に勉強になりました。全体では3000人以上が申し込んでいるらしく、オンラインだからこそ自分が好きなセッションだけ見ることなどもできて良いのではないでしょうか。運営は大変だと思いますが、アフターコロナではオンライン・オフライン両方対応のイベントができるといいですね。

以下は自分が参加したセッションの個人的なメモです。こういった場で新しい考え方や、志を持って活動している方の考え方を聴ける機会というのは本当に重要だと思います。実際の現場や実務で活躍されている方の言葉の中にこそ知恵が内包されており、新しい発見や、自分たちの新しい施策のヒントになると思います。

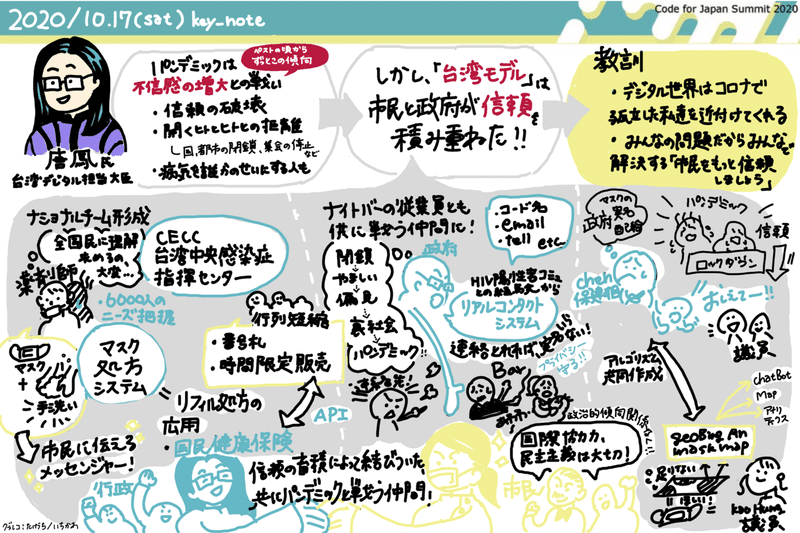

キーノート(オードリー・タンさん)

パンデミックの中で「信頼」がキーワードに。以前フォックスコンのデータ分析担当を行っていた議員の発案でマスクの在庫可視化のシステムが作られた。医療現場の方とシビックテックが連携することで素早くサービスが提供可能になった。台湾では政治的な環境の中で民主主義を尊重しており、それが市民の社会参画を促している。市民を信頼し、共に課題を解決していくことが重要。

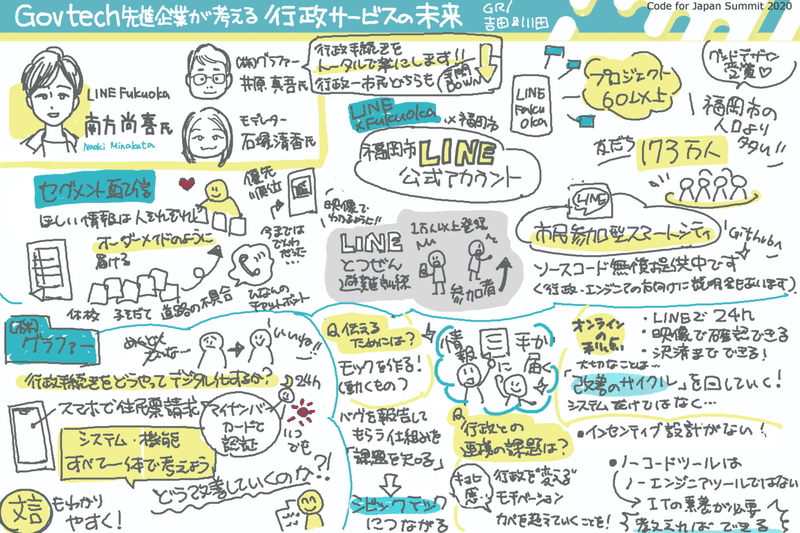

Govtech先進企業が考える行政サービスの未来

(南方さん)Lineのスマートシティサービスはオープンソース化に。福岡市、粗大ゴミ処理の手続が3割がLine経由。決済も合わせてシームレスに行える。なんとなくコミュニケーションをやっている温もりを感じられる体験を残している。

トップのイニシアティブは重要。職員の既存のやり方と変えていく。管理職レベルの意識を変えていくのは重要。ものが見せられること見方が変わっていく。

(井原さん)グラファー のスマート申請は現在デジタルアウトソーシングも進めている。使い勝手が良いものは最初から分からない。改善のサイクルを回すしかない。これまでの行政サービスサイトにはそのサイクルがない。道路になると改善サイクル回るのになぜITだと回らないのか。どうやってその改善のサイクルをインストールするのか。

ノーコードツールはノーエンジニアツールではない。ある程度エンジニア的な考え方がないと効率的なシステムにならない。制度の脆弱性を報告するような役割もシビックテックにあるのでは。

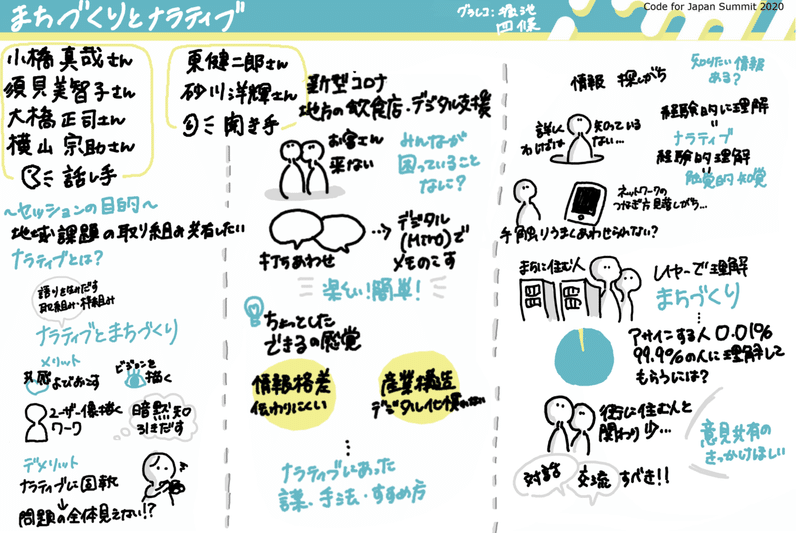

まちづくりとナラティブ

(小橋さん)暗黙知を引き出すためにナラティブが重要。一方でナラティブに固執すると全体像が見えなくなる。デザイン思考とシステム思考の行き来をどうやって進めるのか。

(須貝さん)地方との情報格差や感度が違うため中小企業のデジタル化が進まない。1次産業、2次産業はデジタルデバイドあり。それぞれの立場にあった進め方が重要。

(大橋さん)物理的な手触りとデジタルな手触りを意識。ツールが違うと思考も変わる。ネットワーキングが継続性において重要。ハブになって越境している人を見つけることが重要。

(横山)まちに住む人をレイヤーで整理する。自分たちと関係している人としか会話しておらず99.9%の人を理解できていない。サイレントマジョリティーとの対話、ナラティブを理解する必要がある。

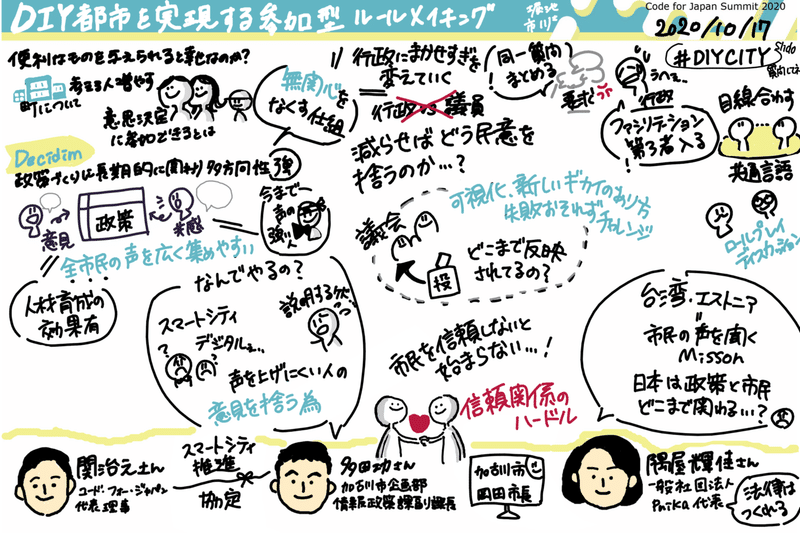

DIY都市を実現する参加型ルールメイキング

(多田さん)スマートシティは未来の街を作るということではない。市民を置き去りにしてはいけない。もっと行政として市民の意見を聞く必要がある。怖いがやってみなければ分からない。市民を信頼しなければ、行政も信頼されない。市民と対立構造を生まないファシリテーターとしてCode for Japanとやろうと思った。業務が多様化する中で役所に任せきれなくなってきている。どれくらいの市民が使ってくれるのかが、成功・失敗を分ける。

(隅屋さん)お互いの信頼関係にハードルがあるのではないか。失敗を恐れずに自分の国にあった方法だということを確認できるといい。参加する前に最初にマインドセットを整える機能は重要。ちゃんと自分のコメントが可視化され、議会などで議論されると市民にとっても参加意識が高まる。

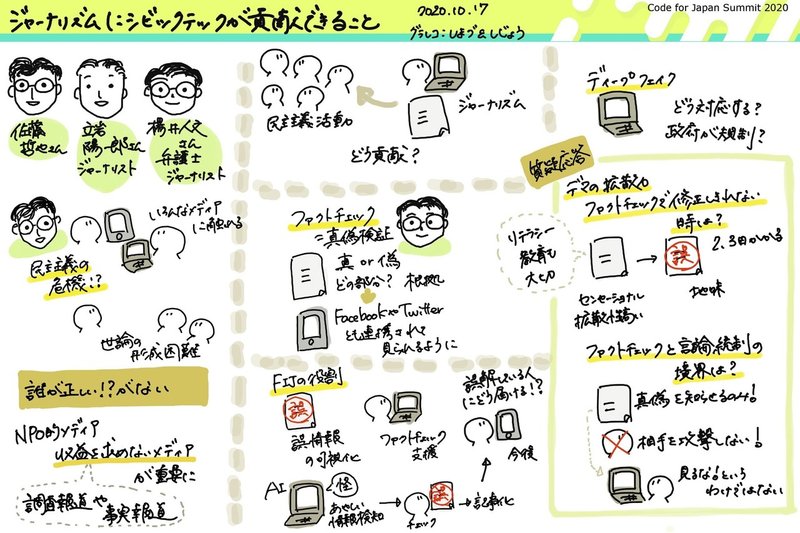

ジャーナリズムにシビックテックが貢献できること

ファクトチェックの結果がラベルとして表示され始めており、これを担うメディアが増えている。根拠に基づいて言説の真偽を判定。ファクトチェックやディープフェイクの問題あり。

(楊内さん)東日本大震災時に誤報を可視化するGoHooを運営、ファクトチェックイニシアティブを立ち上げ。ファクトチェックの結果がラベルとして表示され始めており、これを担うメディアが増えている。根拠に基づいて言説の真偽を判定。FIJは誤情報を可視化する団体を支援。

AIを活用したネット情報のスクリーニング。FCCというシステムで誤情報と思われるニュースを自動収集し、人が誤情報をスクリーニング。この誤情報データをメディアに提供し、報道の信頼性を担保。東北大学の乾理事、スマニューのエンジニアで実装。ファクトチェック・ナビというアプリも開発。プラットフォーマーがファクトチェックをしっかりやっていく機能を持ちはじめているが、すぐに判定できないものもあり、拡散した後に行われる。しかもファクトチェックの結果は目立たないため影響力が小さい。プッシュでフェイクを通知する機能をプラットフォーマーが持つべき。ニューヨークポストのバイデンに関するTwitterを制限。ファクトチェックされていないから制限するというロジックでこれはCEOも懸念を示している。ファクトチェックにあまり威力はないがリテラシーを高めるためにやっていった方がいい。テクノロジーとジャーナリズムの連携が重要。テクノロジーはイデオロギーを判断しない。そういったものを使いながら、機械と人間が一緒に働くことが重要。

(立岩さん)情報を集める部分でAIを使い始めたのは画期的。一方で最終的には人間がやるというところ、そのファクトチェックの事実をどう広げるかはシビックテックと連携できる余地あり。動画等のディープフェイクがリアルであればリアルであるほど対応が難しくなる可能性あり。言論統制の懸念は持つ必要あり。言論空間が萎縮するような形にはしてはいけない。アメリカのジャーナリズムにCode for Americaが入っており、交わっていきたいと思っていた。これを機会に接点を持って具体的に議論したい。

(佐藤さん)リテラシー教育が重要。若者は怪しいことに気づくが、年配の方の方が気づきづらい。

引き続きご関心あればサポートをお願いします!