「ライフコーチ」という生き方

今自分が生きているってどれだけ奇跡的なことなのか

なんてことを言うと、妙に哲学的に受け取られたりするんだけど、こういう思いを持ったこと、誰でも一度くらいはあるんじゃないかと思う。

私の仕事は一言で言えば「コーチ」なのだけれど、やっている内容は「ライフコーチング」という言い方で表現されるものだ。

クライアントさんの多くが口にするのが「やりたいことがわからない」という話。

自分で自分のやりたいことがわからないなんて、と言う人もいるかもしれないけど、そういう人は本当に多い。

今の日本は、自分のやりたいことがわからないからといって、命に関わるわけではないし、生きていたら不満があるのは当たり前で、悩みがないなんてことはあるわけがない、と思っている人も多いんだ思う。

でも、私はある時「それで本当にいいのかな?」と疑問を持つようになってしまった。

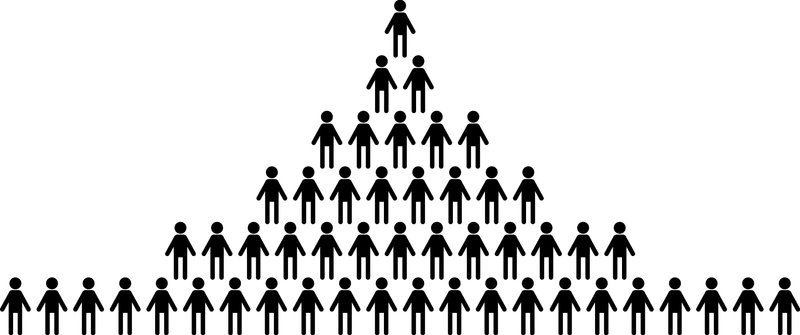

それは、もう10年以上前のことだけれど、自分の上に両親、そのまた両親、というふうに、ツリー状に、家系図的なものを書いてみて、それをぐるっと上下をひっくり返してみて、という話を聞いた時だった。

見事なピラミッドができて、そのてっぺんに自分が立っている、という図になった。

えらく衝撃を受けてしまった。

形としては、自分の数えきれないほどのご先祖さまを踏み台にして、自分がそこに立っていることになっていたからだ。

考えてみれば当たり前の話なのに。

もし、56年前に、ホテルのボウリング場の受付をしていた母を父が一目惚れしなかったら、私は生まれていないし、戦時中に無理をして小さな漁船で食料を調達に行った祖父が遭難でもしていたら母は生まれていなくて、結核だった祖父がなくなるタイミングがあと5年早かったら父は生まれていなくて・・・

そんな奇跡的偶然が想像を絶するほどの回数積み上げられた結果、今の自分がいると考えたら、ちょっと怖くなってしまったのだ。

「今生きてるだけで奇跡みたいなもんだ」とはよく聞くけど、その意味っていうのは、自分が今ここまで命を長らえているということではなく、そういうスケール感の話だと思ったら、本当にこれは「奇跡」という言葉以外では表現できないよな、と思う。

それなのに、である。

私は自分の人生を、自分の命を、魂を大切に扱ってきたのだろうか?

父が亡くなった年齢になった自分

父は27年前、54歳で急逝してしまった。

あまりにもショックで、その周辺の記憶がかなり曖昧なのだけれど、その54歳という年齢に、今年私が到達した。

漠然と「お父さんが死んだ歳になったわー」なんて言っていたのだけれど、自分の今の毎日を考えたら、ふと「お父さん、こんな年齢で死んじゃったんだ」と思ってしまう。

今の私は、これから先にやってみたいことは山のようにあるし、息子がどんなお嫁さんを連れてくるのかな、と楽しみに思っていたり、いずれ孫ができたらどんなふうかな、と思ったりもしている。

父は、あんなに子煩悩な人だったのに、自分の孫を見ずにあっちへ行ってしまったのだから、どんな気持ちだったのかと考えると切なくなっちゃったりもする。

父が亡くなった時は私は27歳。

公務員として働き始めて5年で、実家にずっと住み着いていようと思ったら「いい加減に出てけ。自分の食い扶持だけで暮らしてみろ」と家を追い出されたところだった。

ずいぶんなことを言う人だなとも思ったけど、よく考えてみれば当たり前のことでもあったし、そうしてくれたことが自分にとってすごく良かったと言うことも、今ならわかる。

その後、2回の離婚と役所を辞めてしまったことに関しては、父は見ないで済んで良かったなと思うが(いや、絶対何処かで見てると思うけど)、紆余曲折の結果、今、自分が本当に幸せに生きられているのは、見てほしかった気もしている。

コーチは天職なのかもしれないと思う父の言葉

私が小学校5年生くらいの時のことだ。

学校での出来事を家で話していたのを聞いた父がこう言った。

「おねえ(長女だったのでこう呼ばれていた)は友達のいいところを見つけるのが本当にうまいなあ」

私にとっては、素朴に、私にはない友人の強みを見て、ただただ感嘆して、そのことをそのまま話していただけだったので、なんでわざわざそんなことを褒めるのかよくわからず、ポカンとしてしまったのを覚えている。

でも、今になってよくよく考えてみると、他人の強みを見つけ出し、そこを認めることができる力というのは、コーチにとってはとても重要な力だ。

それに加えて、私たち夫婦が中心となって普及している「ネイチャー理論」は、まさに、生まれ持った能力特性を強みとして上手く活用することを目指すものであることも考え合わせると、父の言葉はまるで予言のようにも思えるほどなのだ。

自分らしくなかった人ほどコーチになってもらいたい理由

この10年、ネイチャー理論の知識と、それを活かしたコーチング手法を伝える講座をやり続け、150人近い人が講座を修了してくれている。

修了した人たちは「ネイチャー理論ライフコーチ」として、いろんな分野でその知識とスキルを活かして活動していて、その様子をSNSなどで見かけると、本当に嬉しい気持ちでいっぱいになる。

この講座は長いこと「ネイチャー理論マスター講座」という名称でやっていたのだが、この6月に「ネイチャー理論ライフコーチ養成講座」と名称変更することにした。

以前から「○○養成講座」という名称にちょっとした憧れはあったのだけれど、なかなかネイチャー理論の講座にその名称を使う気にはならなかった。

でも、今年に入ってから、だんだん確信のようなものが湧いてきた。

「やっぱり、ライフコーチの養成講座であるべきだ」と。

私は、ライフコーチになる人は「コーチという仕事を目指す」ということではない方がいい、と思っている。

むしろ、人生ボロボロで、自己肯定感(という言葉は好きじゃないけど、一般的なのであえて使う)が最低で、自分に自信がなく、やりたいことがやれてない、そんな苦しい日々を送っている人が、ネイチャー理論に出会って、私や夫のコーチングを受けたり、仲間とのグループコーチングを経験することで、気づいたら、本来の自分らしさを取り戻していた、そんな人になってもらうのが一番だ、と思うからだ。

つまり、昔の私、ということだけど(苦笑)。

大学を出て地方公務員になるまでの私は、絵に描いたような「優等生」で、レールを外れさえしなければ、組織内でもそこそこの地位を得られた可能性は高いのに、母の言葉を借りれば「小さい頃はあんなにいい子だったのに、40過ぎてからグレちゃって・・・」だったのだ。

「あんないい子」の心の奥底には、自分のことが好きになれず、仕事なんて本当はどうでもよくて、権力に従い、長いものに巻かれる自分を蔑みながら「どうせ夢なんて叶うわけがない」と嘯きながら生きていた私がいた。

でも、本当の本当の自分は小学生の頃、父が褒めたように「人の持っている素晴らしさを素直に祝福できる自分」がちゃんと生きていたのだ。

コーチは仕事じゃなく生き方・あり方

起業当初は、とにかくお金を稼がなくちゃ、という意識が強かったので「できることをやってお金に換える」ということしか考えてなかった。

そして、全然うまくいかなかった。

やがて、お金が本当になくなって、何も失うものがないところまで行ったところで「お金じゃない何か」を手にしていたんだな、と思う。

それが「ライフコーチという生き方・あり方」だ。

他人の人生を私がどうこうすることなんてできないし、そんなことを考えた時点でコーチングなんて成立しなくなってしまうのだけど、クライアントが真剣に自分の人生をなんとかしようと思った時に、それを受け止めて向き合える胆力のようなものは、やっぱり必要だなと思うのだ。

単純に「自分もひどい状態だったからわかりますよ」なんていうことではなくて、どんな状態にある人でも、本当に「大丈夫」と思える、という、ある意味、根拠のない確信力である。

そもそも、何かを信じるときというのは無条件で、根拠などない、というのが私は正しいと思っていて、力のあるコーチというのは、そんなふうに、無条件に自分のことを信じている人なんじゃないかと思う。

今はまだ、自分のことが信じられなくて、自分に自信が持てない状態だったとしても、必ずそうなれる、と思っているだけでいい。

そう思いながら、すべての人に分け隔てなく備わった、その人だけの素晴らしい強みとその活かし方を伝え、自分らしい幸せな人生を送れるように「伴走」するうちに、コーチ自身が心から幸せを感じられる生き方になっていく、それが、私が思い描いている理想の未来なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?