勉強は何のため? 「夢みる小学校」から学んだこと

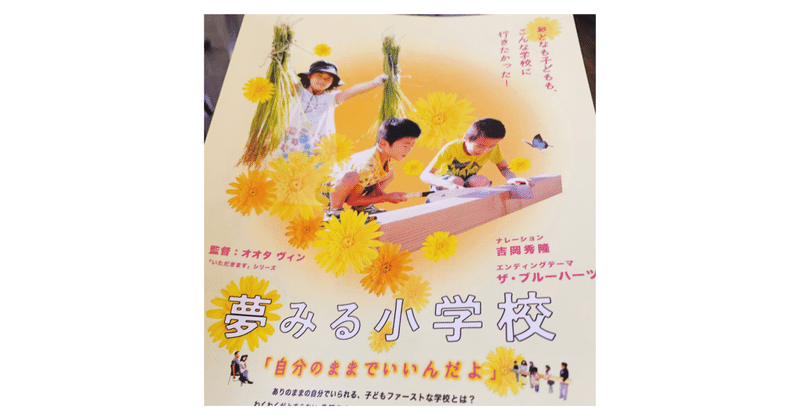

映画「夢みる小学校」を観てきました。

校庭の本格的な「木製アスレチック」を小学生だけで建築するシーンからはじまる映画です!

#なんと2階建てです!

#民家かと思うほどの大きさです!

この学校には、アレコレと子どもに指示をする先生はいません。

❝運動会❞の企画運営も!❝修学旅行❞の行先も電話アポも!❝そば作り❞の研究も!子どもたちが自ら考えて計画を進めていました。

#時間割のほとんどが体験学習の学校!

そして、それらを実行する中で、子どもたちは「算数」や「理科」「歴史」などの知識・技能を必要だと感じる場面に出くわします。

そこで、「基礎学習」という授業時間で、❝いわゆる教科❞の勉強を進めるのです。

#とは言っても基礎学習の時間は1週間に7時間だけ!

#それに対して体験学習の時間は1週間に14時間もある!

知識を何に役立てるのか?わけもわからず学習するのではなく!

必要を感じて❝自分から学びたい❞と思ってペンをとった子どもの学習意欲や知識の定着度は、前者とはケタ違いの大きさになることでしょう。

学問の本来の❝あり方❞を、私は見せられた気がしました。

❝効率のよい授業❞のワナ

一般的な学校では、子どもに体系的な学習をさせるやり方をとっています。

#教科書の内容を順番に学んでいくスタイル !

その最大のメリットは、効率のよさです。

しかし、指導者が見落としてはいけないのは、その学習を子どもはどのくらい主体的に取り組んでいるかという点です。

主体性の無い学習に、定着はありません。

さらに言えば、受験という❝ニンジン❞をぶらさげて勉強させた子どもは、学生を終えた後、はたして自ら学び続ける大人になれるのでしょうか。

劇中の子どもたちは、「自ら体験する」「他人に教える」といった学習を存分に行い、自ら問いを立てて考え、行動をしていました。

まとめ

学校が子どもたちにとって楽しい場所であること、知らないことを知りたいと思える環境にすることは、10年、30年先の日本の社会を明るくすることにつながると私は考えています。

この映画にはそのヒントが詰まっていました。

※劇中、出てくる学校の一つ❝南アルプス子どもの村小学校❞(山梨県)は、文科省の学校教育法に準じた私立学校です。

私たちの❝通う❞&❝働く❞学校でも『再現可能なアイデア』がたくさん紹介されています!上映時間の91分の中に、いきいきとした子どもたちの笑顔があふれていました!

学校の先生にこそ、ぜひご覧になっていただきたい映画です!

【リンク①】映画予告編(チラッとだけでも見てみてください!)

【リンク②】上映スケジュール(あなたの町の近くで上映があるかも!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?