中学校「遅刻カード」の❝名称❞を変えてみよう!

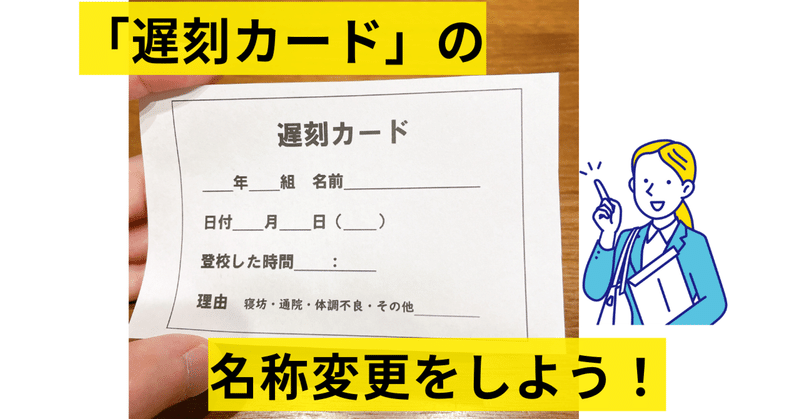

私が勤務した中学校には、遅刻で登校をした生徒が記入するカードがありました。その名も「遅刻カード」!

これは職員室に用意されていて、遅刻をした生徒は名前・日時・遅刻の理由を記入して教室に持っていきます。

(#生徒→授業担当者→担任の順でカードが渡されていきます)

そもそも、「遅刻カード」の目的は?

このカードの目的は、生徒の動静確認です。

中学校は担任がいつも自分の教室にいるわけではありません。

クラスの生徒が❝いつ来たのか❞を把握するために使用します。

(#出席簿に、遅刻の記録を付ける必要もある!)

生徒の遅刻理由は❝多種多様❞

ただ、私は思うことがあります。

それは「遅刻」という言葉が持つネガティブな印象が、一部の生徒に苦痛を与えているのではないか……というものです。

遅刻者の中には、朝起きられなかったり、みんなと同じように生活ができない自分に罪悪感を抱きながら登校してくる生徒もいます。

また、定期的な通院で遅刻をしてくる生徒の中には、怪我や病気で満足に身体を動かせない状態に強いストレスを感じている生徒もいます。

上記の生徒に対して、「遅刻」という言葉をわざわざ使う必要はないと思うのです。

そもそも「遅刻」とは、何か?

当たり前ですが、遅刻はしないにこしたことはありません。

なぜなら、それは他人からの信用を失う行為だからです。

しかし、学校は遅刻について、もう少し掘り下げて考え、分析する必要があると思うのです。

社会人の遅刻

社会人になると、遅刻が周囲に大きな迷惑をかける場合があります。

自分が遅れて来たことによってその時間の仕事を代わりに誰かが負担するとか、仕事のパートナーや取引先、お客さんに不利益が発生するような場合です。

しかし、一方で上記のような迷惑がかからない遅刻もあります。

学校においては、生徒の遅刻のほとんどの場合が、後者の❝迷惑がかからない遅刻❞ではないでしょうか?

(#教員が出席簿に「遅刻」と記録するひと手間が加わるくらい)

(#遅刻で授業を受けそびれたり、成績が下がるのは❝生徒本人❞が向き合う課題ではないでしょうか)(#アドラー心理学「課題の分離」)

遅刻は在学中に必ず直すべきか?

学校で頻繁に遅刻する生徒が、社会人になっても遅刻をするとは限りません。

生徒本人が行きたい!働くのが楽しい!と感じられる環境に身を置いたり、遅刻が確実に周囲の迷惑になる状況であれば、遅刻をしないようになることは十分にあり得るのです。

普段、遅刻が多い生徒が、体育祭や修学旅行など、本人が参加したいと思う日に遅れずに来られるなら、私はそれでOKだと思っています。

中学校で、遅刻と欠席が非常に多かった生徒が、自分の希望した高校に進学したら、その高校のパンフレットに代表生徒として掲載されるような活躍をしたり、

中学校を卒業後、就職した会社で毎朝遅れることなく出勤し、生き生きと働いている事例を私は知っています。

(#つまり、自分と自分の所属する環境のミスマッチが「遅刻」の要因の一つと成り得ることがある)

(#ただし、現実問題として生徒のほとんどは、中学校を選べない)

学校に適合できない、あるいは望まない遅刻をして来る生徒に対して、

学校がもう少し歩み寄る姿勢を持つことが大切ではないでしょうか。

では、具体的にどうすればいいのでしょうか?

【提案】名称変更…「今、来ましたカード」

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

いよいよ今日の記事の本題です。

私は遅刻した生徒の動静を把握するカードは、「今、来ましたカード」でよいと思うのです。

言葉の持つ印象や、そこから生じる影響を考慮した、名称を変更する手段は有効だと考えます。

ある中学校では、校内で「指導」ということばを使わず「支援」という言葉に置き換えて、生徒が安心して過ごせる環境を整えていった事例を知っています。

(#生徒指導→生徒支援、生徒指導部→生徒支援部)

このような名称変更は具体的な手段ですが、変更の理由を考え、課題解決のために教職員が思考を深めるプロセスを踏むことは、学校をよりよくするために、非常に重要な策だと考えます。

皆さんはいかがお考えでしょうか?

今日の投稿が、全ての生徒の目を輝かせ、先生方が生き生きと働くきっかけとなったら嬉しいです。

非常勤講師

平本直樹🍊

リンク

教育サイト「先生の学校」に寄稿した私の記事です。

お読みいただけたら大変嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?