映画祭日記(2010年ベルリン国際映画祭)

※当時書いた日記をそのまま転載しています。

0日目

14時40分発のKLMに乗った。案の定、座席のモニターはなかった。機内食は何気に美味しかった。途中、カップヌードルまで出てくる始末。始末って。乗り継いで、アムスからベルリンに行く飛行機では、離陸前に寝てしまい、起きたら着陸していた。

ベルリンの空港では日本語を話せる映画祭の方がお迎えに来てくれた。30分ほどタクシーに乗ってホテル到着。シングルで予約したが、ツインの広い部屋だ。もうひたすら眠いから寝る。

1日目

腹が減って目が覚めた。朝7時。今までの経験から、安ホテル(約6000円/日)の場合、パンとバターとジャムしかない経験をしているのだが、朝食会場に行ってみると、パンもいろんな種類があり、ハムだっていろいろある。コハダの酢漬けみたいなものさえあった。

いやいやそんなことより、無線LANにつなぐのに、30分5ユーロか、2時間10ユーロか、2週間100ユーロか。やっぱり2週間で100ユーロだと思い、深夜、発作的にフロントに行って、パスワードを発行してもらった。誰も助けてくれないときだけ、英語がしゃべれる。

午後、映画祭の本部に行って映画祭の公式バッグをもらったりした。ユニジャパンのブースに行き、筆坂さんが会場のいろんな場所を案内してくれた。それにしても、いままで行った映画祭とは規模が違いすぎる。今まで行ったのは「映画祭」という言葉がしっくり来るが、ベルリンは「国際映画産業展」みたいな感じだ。

長編コンペ部門に選ばれると、信じられないほどの華々しさで迎えられる。レッドカーペットはもちろんのこと、記者会見などプレスの数もすごい。「次は長編で来たいねえ。」って口では言えるが、世界中の映画関係者がベルリンを目指すんだろうから、とても現実感があるようには思えなくなってくる。そして、みんなここへ来たいのだ。世界のどんな巨匠でもベルリンのコンペに選ばれたいと思うのがわかる。

よく「映画祭狙いの作品」と言われる長編映画があるが、これはねー、狙って選ばれたら本当にすごいことなんだと思う。選ばれた結果として「映画祭狙い」というレッテルを貼られるのだが、水面下には狙って選ばれなかった無数の作品があるって事だ。

日本の映画は地産地消が成立しているからあまり海外を意識せずに、女子中高生とOLが好む味付けで作ってればいいんだろうけど、「女子中学生に大人気のケータイ小説を原作にした、恋あり笑いあり涙あり、ちょっぴりエッチでハートフルな学園青春映画」を作ってる場合か!

自分たちは短編コンペで選ばれたのだが、一瞬気が遠くなった。よくぞ選ばれたなあと。日本にいた頃「ベルリン、カンヌ、ベネチアを制覇するぞー!」なんて軽々に言っていたが、ふと「あ、これ一生に一回しか来れないかも…」と本気で思った。あ~!堀部さんも来れたら良かったのに~!

と言いながらも、先日撮った作品の編集や細かい詰めをホテルで作業中。これはカンヌ映画祭を狙っている。と、言ってしまう。そして落ちたら、落ちたと言ってしまおう。ベルリンの短編コンペ作品を全部見て、世界の短編の流れを見て、そこからまた微調整していく予定。映画祭によっての傾向も違うし。日本の自称「作家」達からは「傾向を分析して対策するなんてセコいヤツだ!」と言われるんだろうが、オリンピックで「傾向を分析して対策してない選手」はいないだろう。自称「選手」は言うんだろうか。「アイツは競技場の芝の長さとか太陽の向きとか、そんなことばっかり考えてやがる!そんな事を考える暇あったら走り込みしてろ!」って。

現在、スタッフ総勢8名がベルリン入りしているのだが、撮影の小川さんが雪の影響でパリで足止めを食らっている。結局、ベルリン行きが飛ばず、パリで一泊させられるらしい。

現在、朝6時。本日、やっと上映される。舞台あいさつとかあるらしいが考えてない。直前に考えて、英語に訳してもらって紙読むか、誰かが通訳してくれればそれでよし。さすがにジャージにスウェットは無しか。パーカーにスウェットにしよう。って同じじゃん!

2日目

やっと上映日。世界で初上映の事を「ワールドプレミア」と言って、作品が審査されるときにも、それが条件として必要だったりもするのだが、「ワールドプレミア」って言うのは、短編ではちょっと恥ずかしい。なーにが「ワールド」で、なーにが「プレミア」だー。誰も見てくれなかっただけだろーがー、オイ!とも言えるのだ。

昼、結局シャルルドゴールで一夜を明かした撮影の小川さんが到着。散々ヒドイ目に遭ったそうで、もうフランスには行かない。エアフラも乗らない。カンヌ決まっても行かない。と息巻いていた。ドイツ人は机を叩いて、「オコルデン!ドナイスルデン!」と激怒していたらしい。

15時にBerlinaleShortsの事務局に集まり、そこから他の上映監督とも一緒に会場へ。同じプログラムの日本人監督、泉原さんと泉原に同行してる谷元さんともお会いできた。会場はCinemaxX3。280人収容らしいのだが、ものすごい行列。短編はあまり人気が無いと思っていたのだが逆で、すごく人気があるらしい。事実、他の短編プログラムを見たかったのだが、チケットが売り切れていて見れなかったほど。ここまで熱気のある状況での上映は初めてだ。そして「短い作品を気軽に楽しもう」という気持ちで来ていたらどうしようとも思った。『aramaki』は観客にものすごくストレスを与える作品だから。

上映が始まった。始まって気がついたのだが、スクリーンがデカイデカイ。280席の割には大きすぎる。カメラのちょっとしたブレでも1メートル動く感じ。『aramaki』はズーッと揺れているので、我ながら酔いそうになった。上映中、昔は心臓がバクバクして気絶するんじゃないかと思ったたが、もはやそんなこともない。観客の反応の方が気になる。

上映後、スクリーンの前に言って簡単な質疑応答。泉原さんに同行されていた谷元さんに通訳していただいた。谷元さんは、CON-CANムービーフェスティバルというネット上の映画祭の方で、ホントに助けていただいた。「日本では自殺は森の中でするらしいが、そういうテーマなのか?」と聞かれた。「それよりも、自分の死に対する責任をテーマにしました。」などと、相変わらずその場限りの受け答えをした。違う場所ではまた違う答え方をするんだろう。「日本では森で自殺する」というのはたぶん、富士山の樹海で自殺する事が、海外でも有名なんだろうと思う。自分の作品が、思わぬところで「社会派」の作品になった。このネタ、使える。一作品終了するごとに、関係者が前に言って質疑応答をする。

二本目は、泉原さんの「AKAI MORI NO UTA」。ものすごい緻密なアニメーションだった。あと、話もわかりやすいわけではなく、観客に解釈をゆだねるような構造。なんとなく今回のベルリンの短編の傾向がわかり始めた。

3本目、4本目、5本目と見て終了。この回の5本、すべてが観客に解釈をゆだねる、ある意味難しい作品だった。でも、狙いはハッキリしている。確信犯な表現だ。このラインナップで会場が満席ってのには驚く。日本ではあり得ない。仮に、小学校などから実験映画的な作品を見せる教育をしていたとしたら、大人になったドイツ人にとっては解釈させる映画が特殊な作品では無いのかもしれない。これは想像でしかないんだけど。今度誰かに聞いてみよう。

終了後、朝日新聞の深津さんの取材を受けた。喋りすぎってほど喋った。喋りながら、自分の考えがやっとまとまってきた感じ。自分で言っておきながら、「ああ、そういう解釈もあるのか。」と驚く始末。始末って。明日、質疑応答だけの回があるから、結果として、そこでの準備みたくもなった。

その後、みんなと合流してスペアリブを食べた。いまのところどうでもいいメシばかり食べてるから、ちゃんと調べてアイスバインとか食べに行きたいと思う。それにしても1日が終わるのが早いなあ。浮き足立っているうちに終わってしまう。

3日目

ベルリン映画祭3日目と書いてわかったのだが、これ、12日目まで続くって事だ。いやー、まだ3日目か。今日は朝4時に起きてしまった。このリズム、最後まで行くんだろうか。

ホテルの朝食が6時半から。待ちきれずに夜明け前なのに6時半に行く。一人だとつまらないので、電話でヨネをたたき起こし、嫌がらせのように連れて行った。ベルリンに来て、今のところ一番美味しい食事はホテルの朝飯だ。

昼から小田宮プロデューサーと一緒にBMWラウンジというところのパーティに向かう。BMWがベルリン映画祭の大スポンサーで、短編部門の監督などにそこを開放する時間だ。ワイングラスに赤ワインが入っているかと思ってもらったら、グレープジュースだった。日本みたく、クルマとアルコールの関係性を気にしているのか、昼からアルコールは出さないのか、短編は子供ちゃんなのか、よくわからない。そして、これを言ってしまったらおしまいで、映画祭に行くたびに書くことなのだが、とにかくパーティが嫌いだ。これ、交流の言語が英語だから気後れして嫌いなんじゃなく、日本のパーディでもナマズのように薄暗い隅っこでジッと息を潜めている。目の前を酒が通るとパクッと食べる。

「パーティで他の映画関係者達と交流を深めて、積極的に自分を売り込んで、自ら世界を切り開いていくほどの強いパワーが無いと、世界では作家として通用しないし認めてくれないしチャンスをつかめない。」という仮説を、アンチ仮説とし、パーティ嫌いでも世界で通用する事を、引っ込み思案の代表として、今後の活動で証明していきたい!(いつもになく、チカラ入ってんなあ)

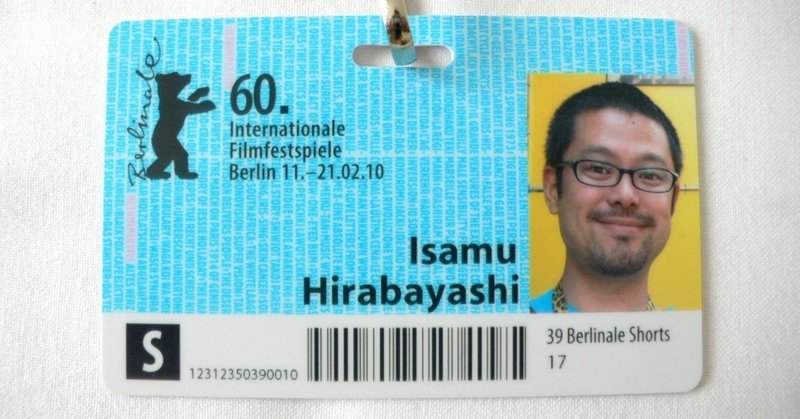

パーティはそこそこで終わり、写真撮影があるというので会場を移す。会場を移して2時間ほど待機。短編の監督が集まってみんなで記念写真で、全員集まってないから待っているのかと思いきや、一人ずつの写真だった。それも、プロのカメラマンによるポートレート。白バックのカメラマンと黒バックのカメラマンが一人ずつ。体の向き、顔の向き、目線をミリ単位で指示してくる。これ、たぶんベルリン映画祭に参加した監督のアーカイブとして残しているんだと思う。そして、この中から有名な監督になったら、引っ張り出してきて見せるんだろう。使われるか使われないかは今後の活動次第か。

16時から短編プログラムを見に行く。しかしまあ、短編のプログラムに人が入りきらないってのは本当にすごい現象だなあ。で、ベルリンのセレクションが実験的でラディカルなのをわかってこれだから。

で、見てみたのだが、これまたよくわからない作品も多い。自分の中での見方の基準がグラついてきた。「完成度」という基準は無いことはハッキリした。「テーマ」でも無い。このラインナップで何を基準に順番を付けられるんだろうかと。で、自分なりに考えたのは、「その短編映画が、この先の短編映画界に少なからず影響を与えられるかどうか。」という存在意義。「こういうのもありですね。」と思わせることによって、少しでもいいから今までの短編の概念や可能性を広げるというか。そうすると、ただ面白い作品や、泣ける作品や、奇をてらっただけの作品が今回のラインナップに無い事が理解できる。

その後、会場を移し、質疑応答の会。一人、ものすごく語る女性の監督がいて、他の監督のコメントなんかに鋭く突っ込んだりしていた。「それはさっき言ったことと矛盾してますね。」なんて言ったりして上から目線だ。まあ、意見を言うのは自由だが、その監督だって自分の作品を背負っている。大した作品じゃない監督の「正論」ってのは、聞いていてきついなあ。

他の監督は、特に自分の確固たる意見が強くあるわけではなく、「会」としては、割とグダグダな感じ。グダグダ感を感じて聞いていた客がどんどん帰って行く。質問に対して「そうとも言えるし、そうとも言えない。」みたいな。で、このグダグダ感は正しいなあと思った。自分が考えたフォーマットだったり方程式がいいのか悪いのか、その確認をしに映画祭に来ているんだと思う。一歩踏み出している表現をしているから、不安なんだ。

で、テーマに興味のない監督が驚くほど多かった。質疑応答の王道としては、「なぜこのテーマを選んだのですか?」とか「何を表現したかったのですか?」とか「あなたの国ではそれが社会問題なんですか?」みたいな感じなのだが、フォーマットに言及する監督がすごく多かった。テーマじゃなくて、こういう表現方法を試してみたかった、という。

「そのテーマを伝えるために最善の方法論」などという言い方も教科書的にはあるのだが、「テーマなんて、その方法論を見せるためのひとつの要素でしかない」というのは、自分もあまり堂々と言ってこなかったけど、すごく感じていたことのひとつだった。「テーマに興味なし」って、そこを声高に言っちゃうと、「そんな監督の作品には協力できません」って言われる庶民的な不安があるんだけど、アートのゲームとしての面白さはやっぱりフォーマットなんだろうと思う。

「戦争反対」って言っていれば庶民的な聞こえはいいけど、「戦争反対」の最善で現実的な方法はアートじゃなくて政治で、「戦争反対、を表現したくて映画を作りました。」って言うのは、政治を動かそうとせずに、表現の中にとどまっている自分の小ささを言ってしまっているのと同じだ。だから、作家の一番強いよりどころはテーマじゃなくてフォーマットにならざるを得ないんじゃないかと思う。特に短編はそうだと思う。長編には政治を動かす力がある時があるけど。

その後、メシを食べて、小川さんの知り合いの知り合いの知り合いのパーティに連れて行ってもらったが、早々と退散。パーティに連れて行ってもらって、楽しそうにしてない事がすごく申し訳ない感じ。日本に帰ったら「パーティが苦手な会」を立ち上げて、オープニングパーティを開きたいと思う。なぜパーティが苦手か語り合うという。盛り上がるぞー。

4日目

今日は初めてのんびりしたスケジュールの日。相変わらず早起きをしてしまうので、6時半に朝食会場へ。食べていたら、クラブ帰りの小川さんが帰ってきた。昨日の夜から、発電所を改築したクラブに行って踊っていたようだ。

部屋に戻り、念願の二度寝。スッキリと起き、映画祭の会場までひとりで写真を撮りながら歩いていった。さすがに寒く、会場に着く頃には頭がボーッとしていた。寒いと何であんなにボーッとするんだろうか。危ない危ない。解凍するために、ショッピングモールに入った。青のおみやげには、ドイツの乗り物図鑑(小学生用レベル)を探しているのだが、今のところいいのがない。代わりに寄生虫の面白い本を探してしまい、買うかどうか検討中。

16時からの短編の回に行こうとしたら、見たことのある頭の形がチケット売り場に並んでいた。似た人っているもんだよなあと思って前に回ったら、本物のワタナベさんだった。「1000円借りてたの忘れてて、返しに来た。」と。「アレ!?」ぐらいのリアクションしか出来なかったが、本当に驚いたときはそのぐらいの驚きなんだと思う。「ウワーッ!マジっすか!マジっすか!うわー(目をつぶって沈黙の驚き)。え?え?え?何でここにいるんすかーーーーっ!!!」なんて驚いたら、逆に驚かされることを知っていて、驚いているみたいでそれもそれで良くない。って、何の話書いてんだか。

16時の回はヤバかった。今まで見た2つのプログラムとか明らかにたたずまいが違う。実写とアニメをミックスしたドキュメンタリーがあったのだが、その完成度はもうお手上げなほど。これが1番って言われたら、そうですかスミマセン。というしかない。監督を調べてみると、アニメ会社を立ち上げていて、マドンナのPVのアニメパートなどを作っているような人。ていうか、5年前に一度、金熊賞を獲っている監督だった。で、もう一つは映像がものすごくキレイな作品。話は普通なのだが、とにかく映像と編集が良かった。あと、ルーマニアの面白い作品。映画祭に行くと、ルーマニアとハンガリーの作品って面白いのが多い。北欧の映画に独特の雰囲気があるように、独特の人をくった感じの飄々とした雰囲気がある。

上映後、ワタナベさんとこじんまりとメシを食べ、ごちそうになった。さすがに10人の集団だと店がない。やっと落ち着いて夕飯を食べた感じ。アイスバインを頼んだのだが、自分の中での理想的な料理だった。豚足の王様みたいな。これとビールがあればいいな。半端無い量だけど。20時半にはホテルに戻り、軽く部屋で飲んで解散。明日は午前中からパーティ。夜もパーティ。そのあともパーティ。明後日は、夜0時から朝6時まで短編部門のパーティ。映画祭ってパーティ好きにはたまらない場所だな。

5日目

今日は昼からドイツの芸術の助成団体のパーティに招待されていたが、「どんだけパーティやんだよ!」と思い、行かなかった。行かなかったので、昼間の時間が出来、2駅離れた渡邊さんのホテルに行き、次回作の音楽を聴かせてもらった。

渡邊さんは「わかりやすい曲でしょ?」というが、我々のわかりやすいは、まだまだわかりにくい範疇なのだ。そのわかりやすさを求めたベクトルと、イヤでもわかりにくくなるベクトルが相まって、イイ感じになっていた。渡邊さんはまだ80点で、これから150点から200点を目指すと言っていた。音楽に関してはいつもこんな感じで、渡邊さんが納得いくまでやってもらい、こちらから具体的にこうしたいとかはほとんど言わない。自分よりも渡邊さんの方が、映像作品にどういう音楽を付けるのが新しく、驚きがあって、アートになるのかを100倍以上考えているからだ。こっちは、戦略的にこうした方が勝てるかも知れないという情報を言うだけ。「良い作品」になるかと、「勝てる作品」になるかは、実は全然違う。「勝ち方」に関しては、他の誰よりも100倍以上考えていると思う。それでも勝てないからまだまだ勉強しないとなあ。

16時から短編の上映を見に行った。この回にはまたすごい作品がいた。軽さがあるのに面白くて新しくて実験的で最後まで飽きさせない。何らかのテーマを観客に残す様な作品ではないが、フォーマットとしてすごく良くできていた。みんな、こういう作品を作りたくて四苦八苦しているのだが、この監督は軽々とやっていた。たぶん、これが金熊賞だと思う。あと、コメディ作品が何本かあったが、コメディって会場がドッと笑うのがうらやましい。とはいえ、コメディって予選を通過しづらいから上映にこぎつけるのはなかなか大変なのだ。

上映後、ユニジャパンのパーティへ。何年越しかで、映画評論家のトニーレインズさんに初めてお会いすることが出来た。いままでトニーさんにはものすごく良くしていただいていて、いろんな映画祭で作品の上映をしてもらったりしていたが、なかなかお会いすることが出来なかったのだがやっと実現。小川さんに2ショットの記念撮影もしてもらった。あと、堀部さんの事務所の社長の國實さんにご挨拶をして、早々に退散。地下鉄の通勤ラッシュ並にパーティ会場が混んでいたので。

さらにその後、ヨーロッパフィルムマーケットのパーティに参加。上映会場近くのリッツカールトンにて。短編の監督が全員招待されているわけではなく、なぜか招待状をもらった。「おい!ジャージの日本人!セレブなパーティでも見てこい!」って親心だろうか。谷元さんに通訳してもらって少しだけ短編の監督と話が出来た。

その後、22時から『aramaki』の上映。前回とは会場が倍ぐらい大きい。音もいいし、サラウンドもうまく回っていた。あんな劇場で作品が上映されるだけでもすごい。上映後、舞台あいさつをしたが、舞台あいさつもまあ、あまりやる気がない。前回も出たが、今回も音楽に対する質問が出たが、その場の思いつきで答えちゃった。渡邊さん、すみません。

その後、ホテルに戻って終了。今までの経験上、授賞式の前日に連絡がない場合は受賞していない。受賞したときは必ず前日までに連絡が来ていた。今日、連絡はなかった。受賞していない受賞式ほど悔しいものはないが、この悔しさもキッチリと自分の中に刻んでおかなければならない。次回、舞台の上に行くためにも。

6日目

16時から短編のプログラムを見た。これで、全部出そろった。コンペの全26本を見た。傾向としては、完全に実験とフォーマットに重心を置いたセレクションだとわかった。

授賞式まで時間があるので、アイスバインを食べに行った。小川さんは二度と食べなくて良いと言っていたが、むしろあのアイスバインだったら毎日食べたい。理想的な肉料理だ。せっかくだから醤油をかけて食べてみたい。小川さんが残していたので、もらって食べた。

22時からアワードセレモニー。受賞者には前日に連絡が行くというのをかたくなに信じていたのだが、会場に入ると、実は誰も知らない、という情報すら入ってくる。スタッフ一同、急に色めきだつ。「もしかしたら、誰も知らずに、サプライズ的に発表するかもしれない。」と若い頃は信じていたが、自分が何度か受賞した経験からいうと、サプライズ的な時は一度もなく、前日に確実に伝えられていた。そして、それを知らない他の監督達は「もしかしたら、誰も知らずに、サプライズ的に発表するかもしれない。」と思っていた。

なのに、不確かな情報に色めきだつ自分。自分の欲望の深さをあらためて思い知らされた。「もしかしたら、受賞の可能性があるんじゃないだろうか。」と。そして、発表が始まる。今までの上映とは打って変わって、ショーな感じ。対象の賞は3つ。下の賞から発表されていき、金熊賞まで割とあっさりと発表された。金熊賞は、自分が予想していた作品だった。終わってみれば、やっぱり受賞してなかったが、会場に入ってからの30分間のあの異常な感じはなんだったんだろうか。金熊賞を獲れば、短編とはいえ、ある種の突破力を手に入れることが出来るし、受賞しなければ、今まで通りの日々が続く。

金熊賞の作品に関しては、確実に「負けた感」があるが、他の作品がなぜ選ばれているのは全くわからない。全体のセレクションが実験とフォーマットに重きを置いているのに、受賞した作品が、今まで通りのベーシックな手法で出来た作品というのはどういう事なんだろうかと思う。ベーシックな手法の作品はそんなに多くないのにもかかわらず。映画祭のセレクションと審査員の好みのギャップか。受賞結果に対してのコメントは審査員からも映画祭側からも無かったが、そこが一番気になる。

という不満はあるものの、賞を獲るために一番大事なのは「引き」だという事も知っている。ベルリン映画祭に選ばれるという「引き」は強かったモノの、受賞という「引き」は無かったんだと思う。ていうか、受賞なんて最初から考えてなかったのに、ベルリンに来て他の作品を見ているうちに、急に受賞を意識し出したりして。今までは、三大映画祭に選ばれることを最高の目標に設定していたが、それをもう一段上げて、三大映画祭で一番になることを目標にしないと強い引きが来ないと思った。こういうのって、あんまり言うとオカルト的になるのだが、「意識」と「引き」は必ずリンクしている。そして、一番になることが絶望的に不可能ではないことが、今回ベルリンに来たことで、自分の意識に組み込まれたことが大きい。やり方次第で、手が届く気がする。「世界一」ってのは、大変なことだ。

その後、0時から短編のパーティが朝まであるというので会場に行ったが、話し声が聞こえないほどの音量で音楽がかかっており、クラブ状態。もっとも嫌いなパターンのパーディだったので、そそくさと帰ってきた。と思いきや、途中で電車が終電で止まってしまい、雪の上を歩くハメに。しかも、人の気配が無く危険な雰囲気すら漂う。グルッと迂回して、やっと帰ることが出来た。

明日からどうしようかと。受賞も逃したし、ベルリンにいるモチベーションが無い。

7日目

午前中、小川さんとヨネと映画祭グッズを買いに会場近くへ。今日は初めて晴れた日になったのだが、晴れた分、ものすごく寒い。映画祭グッズのいいやつはもう売り切れていた。どうりで行列が短いと思った。ベルリン映画祭のパーカーを買おうかと思ったが、日本でこれ着てたらイヤらしいかもと思いやめた。

午後、小川さんが一足先に帰国。ワタナベさんも明日プラハに行くというので、軽くベルリン市内を観光した。途中、完全に電池切れというか体力の限界になり、先にホテルに帰って寝た。布団に入っても体温が下がったままでめまいもする。ワタナベさんとヨネが晩ご飯を買ってきてくれたのだが、もう全然食べられないし、起き上がるのが精一杯。どうしたものかと思い、しょうがなく風邪薬を飲んだら足から体温が戻り始め、なんとか一命を取りとめた。って、大げさな!

ベルリンに来てから、割と精神的にもナーバスになっていて、体調もあんまり良くなかったのが、受賞結果も出て、緊張の糸が切れたんだろう。そんなそぶりは見せてなかったけど、割とずっとイライラしてたなあ。敗戦のダメージってのも大きいと思う。結果はどうあれ、映画祭を楽しめばいいとも言われるが、最大の関心事が結果なのでしょうがない。受賞すれば、映画祭を謳歌し、受賞を逃せば打ちひしがれるのだ。短編部門でここまで結果にこだわる監督は日本にいないと思う。「参加出来ただけでも光栄」って心から思える人がうらやましい。

「結果」を出すには、傾向を分析して対策を取る。こう書くと、味気なく、文化的でなく、才能的でなく、受験的なのだが、傾向を分析した結果、アートとエンタメの配合が絶妙で、最後まで観客を飽きさせず、短編というメディアに対する新しい提示があり、その作品がリアルタイムに進行するワールドワイドでの居場所があるかどうか、そして、作品の向こう側に作家の意志が見えるかどうか、をクリアしなければならない。傾向は分析は出来ても、対策は死ぬほど難しい。だから面白い。

そんな事ばっかり考えてるなあ。そりゃー、ナーバスになるわ。

8日目

昼、音楽の渡邊さんと軽くメシ。軽くメシを食べて、夕飯をしっかり食べようと思っていたのだが、ワインを飲み始めたら止まらなくなり、夕方5時になってしまった。ひたすらワインを飲んでいたので、飲んだくれ状態。すごくいい話をしていたはずなのだが忘れてしまった。どうやってホテルに戻って来れたのかも覚えてない。

二日酔いにならないことを祈りながら寝た。12時間ほど寝てしまったのだが、二日酔いにはなってなかった。22時から『aramaki』の上映があったのだが、行けないことを伝え、寝ていた。こんな日があってもいいか。

9日目

昼から、在ドイツ日本国大使館にてパーティ。ベルリン映画祭に参加している日本の関係者が集められた。おととい、招待状がホテルに届いた。「平林勇様 謹啓 二月十九(金曜日)正午より大使公邸において、お食事を差し上げたいと存じますのでご案内申し上げます。敬具 特命全権大使」と。

受賞したら着ようと、買って持って行ったスーツの出番があって良かった。ベルリンが決まった時に、親が買ってくれた。「いつも何もしてやれないけど、自分たちの手の届かないところで頑張っているから買ってあげる。断ると親不孝だよ。」みたいな事を言われた。

ベルリンに来てからパーティだらけでウンザリしていたのだが、今回はすごかった。全部で50人ぐらいが招待されていたのだが、隣のテーブルには、山田洋次監督、若松孝二監督、吉永小百合さん、堺雅人さん、細田守監督が座っていた。他にも著名な映画関係の人たちがいたんだろうが、よくわからなかった。ダブの宇田川さんにはご挨拶が出来た。

そもそもが立食パーティじゃなくて、円卓を囲んでの座りパーティ。食べ物は自分で取りに行く形式なのだが、美味いマグロの寿司があったので、遠慮せずマグロ祭りをさせてもらった。毎日ビールと肉の塊を食べていたから、寿司、美味かったなあ。

何気なく飾ってある絵が、加山又造だったりする。さりげなく、天皇陛下と皇后陛下の写真が飾られている。これ、知らずにジャージで行っていたら、入り口で泣いて走って帰ったかもしれない。スーツ持ってきて良かったー。

夜、『aramaki』の4回目の上映。これで最後だ。自分で言うのもなんだが「強い作品」だったんだなあと、あらためて思った。面白くはないし、泣きも笑いもない。退屈ですらあるかもしれない。でも、退屈だけど「強い作品」にはなっていると思う。「強さ」というベクトルで作品を作っている限り、世界に自分の居場所を確保することは出来るんじゃないかと思っている。Safariのブックマークのトップを、ベルリン映画祭にしていたが、今日からカンヌ映画祭に変えた。

10日目

昼に映画祭の短編の本部に集まり、分厚いカタログやバッグをもらった。その後、金色に塗った鮭をくわえた熊の木彫りを持って、山田洋次監督の写真の前や、レッドカーペット前に。「ジャパニーズゴールデンベアーやでーっ!」(なぜ関西弁)とやっていたら、もの珍しいのか、写真を撮っていく人たちがいた。「本物か?」と聞いてくる人もいる始末。「いやいやいやいや!」と0.03秒で否定した。このジャパニーズゴールデンベアーは日本に持ち帰り、再起をかける。

そして、昼から3度目のアイスバイン。3度目にもなると、もはや大きいとは思わない。いやー、アイスバインは美味しいなあ。巨大な豚足。

午後、散歩がてら鉄道に乗ってデパートに行った。Sikuというドイツのトミカみたいなオモチャの大きいコーナーがあったので、そこで青のお土産を買った。青にはドイツ版はたらく自動車図鑑と、消防車図鑑と、トラクター図鑑を買っていたので、オモチャはいいかなあと思っていたのだが、なぜか今日の夜中の3時頃に電話がかかってきて「外国のブーブのオモチャが欲しい。」と言われたので、寝ぼけて「わかったわかった。」と言ってしまったのだ。

夜、短編の受賞作品だけを集めた上映を見に行った。あらためて確認という意味で。金熊賞の作品はやっぱり面白かったが、他のはよくわからなかった。昼間、ベルリンの短編の最高責任者のMaikeに会った時、賞なんて問題じゃない、2000人に見られたことの方が重要なんだと言っていた。

さすがにヘトヘトになってきた。昼間からビールを飲んだりするから疲れるんだろうが、精神的なストレスも強いと思う。さすがに嫌がられると思い、短編映画の話はあまりしないようにしているが、自分の頭の中はそればっかりで他のことは興味なし。今回の映画祭で見た作品の分析と、自分の作品の居場所の分析、あとはこれからやりたいと思うアイデアや、今後の資金繰りなどなど、いろいろと出てくる。

そんなことばかり考えていたら、本当に疲れてしまい、今日は仕事をしたくなった。派手じゃなく、地味でいい。世界がどうのとか関係ない、店頭ビデオとかをこじんまりと作りたい。そして、担当者に「イイですね。」と言われたい。そういう日常に早く戻りたい。じゃないと狂ってしまいそうだ。

11日目

早朝に起きてしまったので、帰国までに出さなければならない競合の仕事をした。パソコンがあればどこでも仕事が出来る。Skypeがあれば打ち合わせだって会議だって出来る。

午後、映画祭の短編本部に、今までの作品をまとめたDVDを置きに行った。本部もこころなしか静かで、映画祭が終わってしまう感じがした。

夕方まで時間があったので、鉄道に乗ってベルリンの壁が残っている所に行ってみた。壁があったって、向こう側のビルや塔なんかは見えちゃうんだよな。東側にテレビ塔が立ったときは不気味だったろうなあ。

16時から、ベルリン映画祭タレントキャンパスという、若手育成プログラムで作られた中で、優秀な作品の上映があった。優秀といえども、コンペの作品との差は歴然とあった。若者はどうしてもパロディに走りがちで、パロディってどんだけ精度を上げて頑張っても二流止まりなんだな。ダースベーダーとか、出したいんだねえ。

20時から、若松孝二監督の『キャタピラー』を見た。日本人の監督でこれが出来る人は他にいないだろうなあ。こういう骨太感はすごく共感出来る。やっぱり、「隣のクラスの彼女は、ボクではなく、アイスホッケー部のアイツのことが気になってるんだ。でもボクは、こんな事で心が揺れている自分がイヤなんだ。」とかいう映画を作ってる場合じゃないよな。

話は飛ぶが、「映画はアートだ」って堂々と言い切っている監督や俳優って日本人ではあまり思い浮かばない。「アート=金にならない」恐怖症なんだろうか。

明日、朝8時にホテルを出て帰国予定。オランダのスキポール空港にて、トランジットで4時間待つ。そこでおみやげなど買おう。

12日目

朝6時半に起きホテルで朝食。ここのホテルの朝食は安定感があって本当に良かったなあ。ホテルの名前は「AGON Aldea(http://www.agon-aldea.de/)」ベルリン映画祭のメイン会場まで鉄道で3駅。1泊5900円で部屋は結構広い。バスタブは無いが、その他気になる部分はない。ネットはWi-Fiで2週間で100ユーロでつなぎっぱなしのコースにした。15分3ユーロとか、2時間6ユーロとか、いろいろある。もし、ベルリン映画祭に安く行きたいんだったらここのホテルは超おすすめだ。もちろんお金があれば、映画祭会場のど真ん中に、ハイアットだってリッツカールトンだってあるからそっちに泊まればいい。こういう情報って、映画祭のたびに検索されるから、情報として残しておく。

8時15分にホテルを出発して、ベルリンのTEGEL空港へ。KLMのフォッカー100に乗ってオランダのスキポール空港まで。フォッカー社は、元々ベルリンで設立された航空機会社で、紆余曲折を経て、1996年に倒産している。悪天候にもかかわらず、素晴らしい着陸をした。こういう古くて数が減りつつある機体の操縦はベテランがするから飛行が安定しているんだろうか。

スキポール空港で4時間の待ち時間があったので、おみやげのまとめ買い。木で出来たチューリップや、風車をモチーフにした雑貨類がたくさんあった。って、オランダみやげじゃん!

夕方、KLMのBoeing-400 combiという、世界の数機しかない飛行機に乗って帰国。この飛行機は前半分が客席で、後ろ半分が貨物なのだ。ワインをがぶ飲みして、ドロドロになって寝たら、あっと言う間に着いた。成田で到着ゲートを出てすぐ、立ち食いでかきあげそばを食べた。やっぱり、ダシは美味いわ。

今回、2週間近く映画祭に行ったのだが、2週間は長すぎた。特に短編はアワードセレモニーが早いからその後の消化試合が退屈なのだ。1週間~10日がいいかな。小川さんのパータンが正解かも。ベルリンってのもあるかもしれない。映画祭自体も街もあまりゆったりしていないし、寒すぎる。厚着するから肩が凝る。

それにしても、短編コンペ部門の全作品を見たのだが、何らかの国や財団や団体の助成金無しで作ってるのは日本だけなんじゃないかと思った。日本はインフラや受け皿ばかり作るんだけど「作品は自腹で作ってこい」が基本なんだよな。がんばります!

サポートして頂けたら、更新頻度が上がる気がしておりますが、読んで頂けるだけで嬉しいです!