私のご先祖様 #1 桑原政

私の曾祖父(そうそふ:ひいおじいさん)が、桑原政(くわばら まさ)という方であり、現・ダイハツ工業株式会社の前身である発動機製造株式会社を設立した人物だ。私の過去の記事である、日本史が好きから始まった私の先祖について、本家の伯父に貰っていた、先祖の資料を元に記事を書いていく。

Wikipediaにも無い詳細情報も少しあった。この記事が今後の日本史の資料の足しに少しでもなれればと思う。

私と桑原政(くわばら まさ)

ひいじいさんと私の関係を家系図にした。本家筋から遠く離れた存在ではあるが、親族で仲が良く、幼少期から本家とも親交があった。そのおかげで、ご先祖様のお話も良く聞かせてもらっていたため、このような情報発信ができている。

桑原 政の一番有名な実績

発動機製造株式会社を設立

(現・ダイハツ工業株式会社)

明治40年に内燃機関(エンジン)の国産化を目指し、岡実康氏等と創立

私のひいおじいさん、すごい人である。

父は、渋沢栄一と行動を共にしていたらしいと言っているが、これは少し怪しいと思っている。この記事を書いてから、街中で「DIHATSU」という看板を見ると、身が引き締まるようになった。

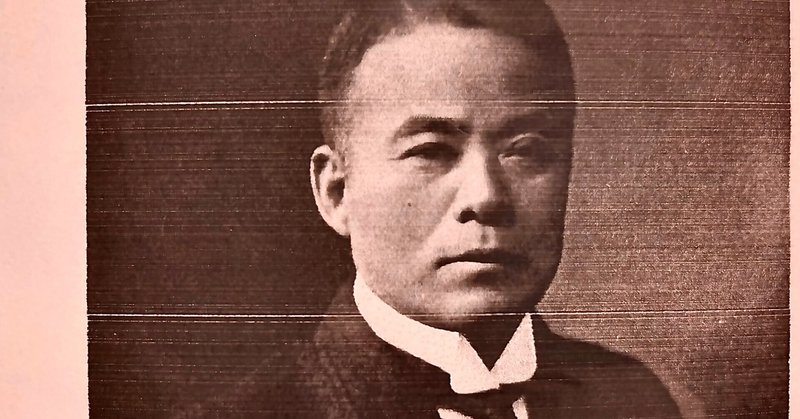

本記事の顔写真がご本人である。これは、私と桑原家本家にしかない貴重な顔写真である。Wikipediaの写真とも異なる、新しい情報だ。

桑原政の経歴

桑原政(くわばらまさ ※1)は、江戸時代(安政3年、1856)生まれの水戸藩士、実業家、政治家、衆議院議員(3期)である。政が産まれた同年に母を亡くし、6才で父を咽頭癌で亡くした。冬の寒い星空のさえた晩のことで、子供心に一生その印象は忘れられなかったと語っていたそうだ。その後は、兄と2人姉に育たてられ、千字分(せんじもん、漢字や漢文の勉強に用いられた)や素読(文字を読み上げること)などの武家の教育を受ける。兄の力太郎とは親子ほど年が離れていたため、兄を父と呼んで成長した。

明治5年(1872)、17才で断髪して上京(※2)。工部省工部寮(※3)に官費入寮(※4)を許され、明治13年(1880)に工部大学鉱山学科を卒業し、工学士の学位を得る。同年5月、加藤木賞三の五女直子と結婚した。

明治14年に工学大学教授補、明治15年に助教授となる。

明治16年(1883)に住友家(現・住友グループ)の別子銅山開発に技師として赴任。明治17年(1884)に藤田組(現・DOWAホールディングス)から招聘(しょうへい、招かれること)を受ける。

明治19年(1886)、31才の政は、国内初となる巨大な鉄橋の製作監督を任せられ、自ら設計した設計書を持ち、欧州へ渡る。英独大鉄工場(※5)に制作を依頼し、それを受託してもらう。当時としては、これはすごいことのようであり、大成功であったとされる。欧州には3年滞在し、余暇に各地の鉱山を視察し、設備や採掘方法を調査(※6)し、イタリア滞在中の姉・豊田 芙雄子(とよだ ふゆこ/日本初の保育士)と再会を果たす。

明治26年(1893)、藤田組を辞職。大阪に工学士桑原政工業事務所を創設。6人の工学士が所属し、建設・鉄道・鉱山・機械などを担当し、外部からの相談に応じた。これは日本初の技術コンサルタント事務所であった。その後、事務所は桑原商会と改称し、事業は拡大を続け、桑原商店、桑原伸鋼(しんどう)所、可鍛鋳鉄(かたんちゅうてつ)所、天満染工場となる。

明治29年(1896)、明治炭坑株式会社社長に選任され、明治31年に茨城県第一区 衆議院議員に当選する。引き続き、35年、36年の選挙にも無所属で当選。

明治36年(1903)、京阪電気鉄道の発起人となり、政府の許可を得るために奔走し、会社設立とともに取締役に就任し、明治43年に専務取締役に就任した。大阪府枚方市の遊園地「菊人形」を計画実行した

明治40年(1907)、内燃機関の国産化を目指し、発動機製造株式会社(現・ダイハツ工業株式会社)を、岡実康などと共に創立し、取締役に就任。同年、明治製錬株式会社 社長、九州炭坑船株式会社 監査役に選任され、大阪商業会議所 特別議員に再選する。

明治44年(1911)4月から病床に伏し、翌大正元年(1912) 永眠 享年57才。

※1「ただす」「せい」という呼びの資料の記載も見られるが、親族の中では「まささん」と呼ばれている。

※2 断髪令が明治4年9月に出されている。断髪令は、士族の髪形や服装の自由を認めたものであったため、当時の流行に敏感であったようである。

※3 工部大学→帝国大学(東京帝国大学)→現在の東京大学

※4 政府が支出する費用で入学した

※5 英独大鉄工場とは、どこのことかわからなかった。欧州の鉄鋼関連の企業と思われる

※6 この調査結果は、日本鉱業会誌第332号所載

父は水戸徳川家臣・桑原信毅(のぶたけ)

母は藤田東湖の妹・雪子

兄に桑原信力(力太郎、陸軍少佐、西南戦争で陣没)

姉に豊田 芙雄子(国内初保育士)がいる

※ 藤田東湖の甥っこになる

妻は加藤木賞三の五女直子

父と私

筆者の苗字は桑原でもなく、ただの一般人・平民だ。父は、桑原政の孫にあたり、末っ子あったため、あまり深い関わりがなかったのだ。父も私も、ごく普通の人だ。

ひいおじいさんには会ったことが無い。

桑原政は57歳の若さでなくなっており、親戚で会ったことがある人は既にいない。

桑原政の息子(私の祖父)には、父も私も会ったことが無い。

没年月日は不明だが、戦時中、父が生まれた年に亡くなったそうだ。つまり、私が産まれた時には、ひいじいちゃん、祖父と皆、既に亡くなってしまっていた。

伯父

さらに追い打ちをかけるように、本記事の元ネタとなっている伯父も一昨年に亡くなってしまった。

当時の事情を知る人が少なくなっている

非常にネガティブな書き出しだが、まだまだ残せる話はたくさんある。祖父が残してくれた先祖の資料がある。

本家を辿ると、徳川光圀(水戸黄門)の馬廻り(警護)であった「桑原信重」、織田信長の長男・織田信忠の馬廻りであった「桑原信孟(桑原助六、桑原九蔵)」まで遡ることが出来る。

本家の墓参りには何度も足を運んでいるが、ここまで深く調べたことがなかった。これからも、本記事の更新と伴に、他のご先祖先の話も書いていこうと思う。

桑原家は短命

「桑原家は短命で若くして亡くなってしまう方多い」

私がまだ小さい頃に、親戚中で集まっていた時に皆がそう話していた。

実際、桑原政さんも57歳という若さでなくなってしまっている。

このエピソード、本にもなって出ている。

「ナーニどうせ死ぬんだから」

と身内ながらの笑えない会話が出てくる。

村山 茂 著 「藻塩草」 昭和32年(1957)

村山 高 著 「わが父わが母」 昭和62年(1987)

※私の祖父の名前も出てくる

ググってみたが、それらしい本は出てこなかった。私の手元には一部抜粋したもののコピーのみ残っている。

村山 茂 さんは、ひいおじいさんの長女だ。著書の中で、「屋敷が2千坪」とか、理解不能な面積が記してあり、本当に私がこの方々の血筋なのか疑ってしまう。栗の木がたくさん植えられていたらしい。

祖母はお嬢様

祖母がお嬢様だったという話はここから来ているのかもしれない。2千坪といったらサッカーコートより少し狭いくらいだろうか。また、私の祖母が華族だったというのは間違えであった。私の祖母は、桑原政の息子の妻(義娘)である。桑原政は武士の家で3男であり、元服し事業を行っていたころに本家を継いだ。そのころには、華族性が廃止されていたため、華族であったというのは誤りだった。しかし、桑原政さんが成功した事業の資産で屋敷を立て直し、相当裕福な生活を送れていたようだ。残念ながら、これも戦争中の東京大空襲で全て焼けてしまったそうだ。

どうりで私はごくごく一般人なわけである

次回は、桑原政さんのお父さんで、水戸藩奉行であった桑原信毅(のぶたけ)の話を書いていこうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?