図書館で本を借りることについて作者はどう思うのか?

こんばんは。Hinaです。

突然ですが。

図書館で本を借りる=作者に印税が入らない?

作者を応援したいなら新刊を買うべき?

そんなことを疑問に思ったことはありませんか?

○今日のテーマ「図書館と印税」

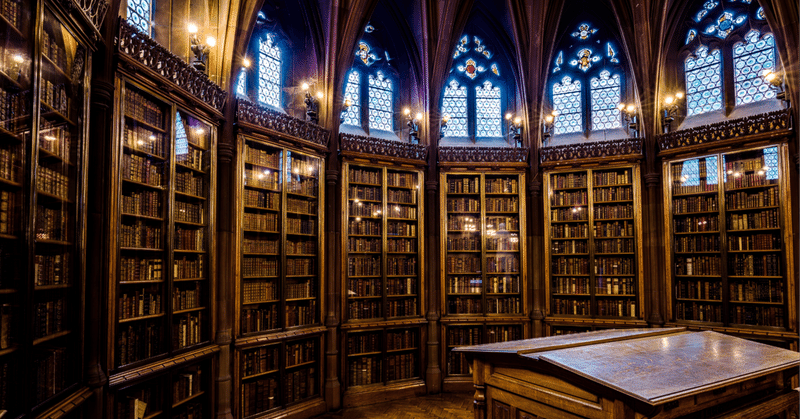

皆さん、図書館に行くことはありますか?

私の地域では車で15分圏内に図書館が複数あり、さらに幼少期から図書館を活用してきたということもあって、社会人になった今でも隔週くらいのペースで活用しています。

今までは”ありがたい公共施設”くらいにしか思っていませんでしたが、ふと心配になったことがあります。

最近Voicy等のプラットフォームで著名な作者の方々のお話を聞く機会が増え、以前よりも”作者”を身近に感じています。

その中でふと”図書館で本を借りたら、作者に印税が入らないのではないか”という疑問が浮かびました。

応援したい人の販売物を購入することで支える”買い支え”とは真逆のことをしているのではないか?と不安な気持ちになったのです。

そこで、図書館と印税、そして作者にとってのメリットはあるのかというテーマで記事をまとめてみようと思いました。

○本が生むお金の中身

本を書くことで発生するお金は、主に2種類。

原稿料と印税です。

・原稿料・・・執筆に対するお金(¥○/原稿1枚)

原稿1枚に対して支払われるもので、単価は人によって差があります。

新人作家さんで数千円、売れてくると数万円にもなります。

例:単価¥10000のライターが250枚の原稿=執筆だけでまずは250万円の収入

・印税・・・冊数に対するお金(○%/冊)

こちらの割合も作家さんによって差があり、だいた5%〜20%ほど。

本の定価×パーセント×部数で計算されます。

ちなみに、売れた差数に応じてではなく刷られた冊数に応じて支払われます。

例:1500円の本×5%×10000部=75万円

つまり例として、このライターさんが上記の条件で本を出版した場合、本が刷られた時点で325万円の収入となります。ここからさらに話題になり、「10万部突破!!」等のベストセラーになればより多くの収入が入るという仕組みです。

少しイメージがついたのではないでしょうか。

○図書館の貸し出しが生む”お金”

本の出版で発生するお金を理解したところで、今度は図書館で生まれるお金について少し考えたいと思います。

ここからはデータを元に、というよりは私の考えになります。ご参考までに。

(この先は有料の記事とさせていただいております。note返金機能の対象になりますので、試しに読んでみるくらいの気持ちで読んでみていただけると嬉しいです。24時間以内でしたら返金可能です💰)

そもそも図書館とは、市民から集めた税金で本を購入し、それを市民の中でシェアをする仕組みになっています。(わざわざ説明する必要もなかったかもしれませんが・・・)

では、図書館で本を借りることで、どんなことが起こるでしょうか。

①購入できない人でも、読書を楽しむことができる。

②購入するよりも気楽に幅広いジャンルに挑戦できる。

③宣伝効果をうむ。

この3つのメリットを思いつきました。皆さんはいかがでしょうか。

①購入できない人でも、読書を楽しむことができる。

これは、図書館の最大のメリットだと思います。

購入できない人とは、例えば子供や学生など金銭的に余裕がない人などが挙げられるかと思います。高齢者や障害者にも、図書館を活用して日常を豊かにしている人が大勢います。

そのような人が読書体験から離れずにいられるのは、図書館のおかげです。

つまり、図書館で本を借りることは読書人口を保つことにつながっているのです。

②購入するよりも幅広いジャンルに挑戦できる。

”弱い紐帯の強み”をご存知でしょうか。

新規性の高い価値ある情報は、自分の家族や親友、職場の仲間といった社会的つながりが強い人々(強い紐帯)よりも、知り合いの知り合い、ちょっとした知り合いなど社会的つながりが弱い人々(弱い紐帯)からもたらされる可能性が高いといいます。これを「弱い紐帯の強み」の理論と呼びます。

慣れ親しんだ界隈から得る情報よりも、あまり馴染みのないコミュニティから得る情報の方が有益なこともある。私はそんなふうに理解しています。

(社会福祉士は国試の為にこんなことも勉強します。学んでおいてよかった😂)

本も同じで、普段自分が選ぶ本ではなく新しいジャンルの本に挑戦することで得られる知識というものがあります。

そしてその知識は、自分にとって新鮮で価値のある情報になりやすいのです。

そのチャレンジのハードルを下げてくれるのが図書館というわけです。

昔、学校の図書室で、担当の先生が素敵な本の選び方を教えてくれました。

「目を瞑って本棚に向かい、本に手を触れる。その触れた本を読んでみなさい」

今思えば、未知の本との出会いを促してくれていたんだなぁと思います。

そして、新しいジャンルの本に触れるということは、作家にとって新しい読者を獲得するということにつながります。

作家にとって図書館は、自分と新しい読者の出会いの場を提供してくれている存在なのかもしれません。

③宣伝効果をうむ。

私のように、図書館で借りた本の感想をnoteという媒体で紹介している人も大勢います。中にはとてもわかりやすく概要をまとめていたり、YouTubeでまとめ動画として発信されている方もいます。

図書館で多くの本を借りて読む。そしてそれを発信という形で宣伝する。

結果、その本や作者の認知度も上がっていく。そのような好循環も作ることができます。

○まとめ

いかがでしたでしょうか。

図書館で本を借りることは、必ずしも作者にとって不利益ではないということがわかっていただけたら嬉しいです。

1番は新品を購入して作者を応援することだとは思います。

しかしながら図書館は気軽に誰でも本を好きでい続けるための空間であり、読者と作者の太いつながりなのだと思います。

そして少しでも作者に貢献するためには、借りた本を公の場で紹介したり、自分自身の学びに活かすことが必要なのだと思います。

また、個人的には、図書館は自分が払っている税金が公共事業に使われているということがよくわかる身近な存在です。

ふとした疑問から書き始めた記事ですが、自分のための学びになりました。

長めの記事になりましたが、ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。

では、また🌻

○参考と紹介

以下のサイトを参考にしました♪

他の記事も読んでくださると嬉しいです🌷

いいな!と思ってくれたら、ぜひサポートをお願いします!! いただいたサポートは本業、発信活動のために使わせていただきます。 皆様の温かいサポートがとても嬉しいです。ありがとうございます!