インタビューその5:すべてはお星さまがお見通し、な話

イラストレーター&文筆家・陽菜ひよ子です。

今回の記事はインタビュー企画です。わたしのまわりにいる「クリエイティブな活動をしている人」に「仕事や創作」について赤裸々にきき、その人の「クリエイティブのタネ」を見つけよう!という企画の第5回。

今までのインタビューは↓コチラでごらんになれます。

今回お話を伺ったのは、脚本家の大原久澄さん。

大原さんの略歴など。

大原久澄

脚本家。1958年、新潟県新津市(現・新潟市)生まれ。

1980年、大阪芸術大学芸術学部文芸学科卒業。

2001年、テレビ朝日21世紀新人シナリオ大賞(第一回)・優秀賞受賞。

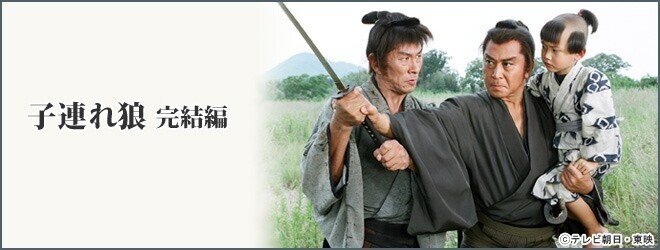

2002年、子連れ狼シリーズ(テレビ朝日・東映)で脚本家デビュー。

【主な作品】

テレビ 水戸黄門シリーズ/大岡越前シリーズ/石川五右衛門 他

コミック 鬼平犯科帳(2008年~)作画・さいとうたかを リイド社

小説 『冨久屋 けいあん花暦』(2014年)朝日新聞出版

※別名でBLや漫画原作も手がける

我々夫婦のキューピッド

大原さんとは、2007年に出版関係のパーティーの2次会で知り合いました。

その後、大原さんが関わるクリエイター集団の開催するイベントに参加するようになり、そこでオットと知り合い、結婚。いうなれば、大原さんは我々夫婦のキューピッドみたいな存在なのであります。

大原さんのことは、普段は「姐御」と呼んでいます。このインタビューでもこの先は、呼称を「姐御」で統一し、質問も敬語ではなく普段通りで行きます。

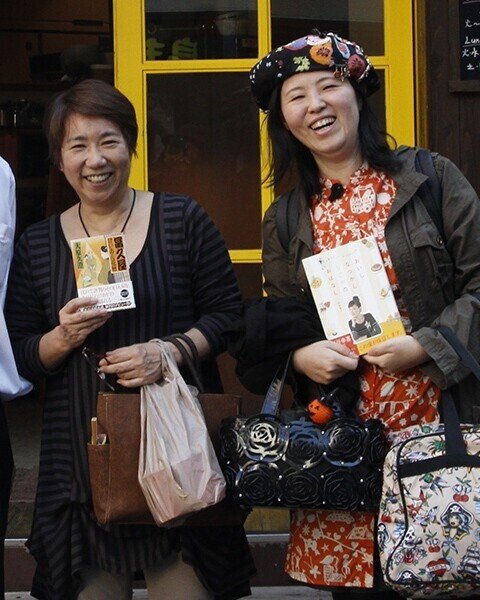

姐御の処女小説『冨久屋 けいあん花暦』(朝日新聞出版)出版祝い。

(撮影:宮田雄平)

すべてはお星さまが決めたこと

――――姐御は、新潟生まれなんだよね。やっぱりすごく雪は降るの?

大原:生まれたのは新津市って言って、今は新潟市の一部なんだけど、このあたりはそんなに雪は降らないんだよね。ひと冬に3~4回すごく積もるけど、山奥みたいに3メートルも積もることはない。

――――桁が違う。この辺りだったら10センチ積もったらエライことだよ。

大原:そりゃ降ったうちに入らんわ。

――――小さい頃はどんな子だった?

大原:あたし、最近「東洋占星術」を学び始めたんだけどね。なんでかって言うと「宇宙の法則」を学びたいと思うと、結局「占星術」に行き着くのね。

でさ、あたしはどうやら「日座中殺」ってのらしくて。それ読むと、もう性格が全部当てはまるわけ。

――――にちざちゅうさつ?って、どんな性格なの?

大原:ちゃんとしてないのよ、なにをやっても。

――――(二人して爆笑)

大原:ウチは母が働いてたんで、あたしは保育園に行ってたんだけど、よくいなくなる子だったみたい。

――――いなくなる?

大原:黙って帰っちゃうの。汽車を止めたこともあったし。

――――汽車を止めた???

大原:そうそう、新津市って鉄道の街で、住民の大半が国鉄(現・JR)関係者なのよ。デッカイ踏切があって。

――――汽車止めるって大変なんじゃないの?あとで莫大な損害賠償請求が来たりとか。

大原:いや、なかったと思うよ。貨物車か何かだったんじゃないの?払ってたら、絶対うちの親は言うはずだから。

――――なるほど、これが「ちゃんとしてない」ってことか。。。

大原:あと、あたしが生まれた1958年って、終戦から13年しか経ってないのね。駅に行くと「傷痍兵(傷痍軍人)」がいて、物乞いをしてたの。白い着物を着て、腕や足がなかったりしてね。

それを見て、あたしは「かわいそう」って思ったんだけど、ウチの母親は「あんなのインチキだ」って言うの。当時は仕事がない人も多くて、傷痍兵を装ってお情けをいただいていた人もいたんだよね。もちろん、本当の傷痍兵もいたんだけど。

(※1950年頃、傷痍軍人の街頭募金は、各都道府県の条例により禁止されたが、

1970年代頃までは普通に見かけたとも言われる)

大原:あたしが子どもの頃は、まだそういう「戦争の傷跡」を目の当たりにした時期だってことね。東京だと全然違って「もはや戦後じゃない」って言ってたのかもしれないけど。東京タワーが立ったりしてたわけだし。

でも、まだまだ地方では「戦争を引きずっていた」よね。

――――姐御の2人前にインタビューした人が姐御と同世代で、まったく同じことおっしゃってた。

大原:やっぱりそういう時代だったよね。

あたしたちの世代ってのは、戦争を少しだけ知ってる、肌で感じたことのある最後の世代なんじゃないかな。

命をかけてた作文の時間

――――子どもの頃から文章を書くのは好きだったの?

大原:うん、好きだったね。作文の時間とかあるじゃん。もう気が狂ったように書いてたよ。10枚以上は書いてた。

――――規定は2~3枚くらいでいいところを10枚書いてたってこと?

大原:そうそう。なんかね、たくさん書くことに懸けてたんだよね。「最低10枚は書く!」って決めてたね。

2~3枚書いて「できましたー」って提出すると、休み時間になるのね。ほかのみんなはさ、さっさと終わらせて「やったー」って遊んでるんだけど、あたしは何なら休み時間も書いてたからね。

――――その作文ってのは、読書感想文とか、日常のことを書いたりするような?

大原:そうそう、運動会とか遠足のあとに、感想とか書かされたじゃん。

――――ああ、書いたね。でも、そのお題でそんなに書くことがあるのがすごい。400字詰め原稿用紙10枚って4000文字だよね。子どもが書くにはなかなかのボリュームだよ。

大原:書くことなんていくらでもあるよ~。みんな「何書いていいかわかんない」って言うんだけど、逆に「なんでみんな書けないんだろう?」って不思議だった。

――――なるほど。じゃ、今も長編が得意?

大原:それが、あの頃の反動なのか、今は長編の小説はちょっとしんどいのよ。枚数書くのが苦痛で。

シナリオってのはさ、1話終了なんだよね。バックに全体を通じたストーリーはあるんだけど。

――――姐御の小説(『冨久屋 けいあん花暦』)も「長編」ではないか。。。

大原:あれも主人公のストーリーはあるけど、形としては短編集だね。

『冨久屋 けいあん花暦』(2014年・朝日新聞出版)

江戸で評判の口入屋(現代の職安のようなもの)を舞台にした人情物語。

この続きが気になって気になって気になって!(ひよ子・以下ひ)

シナリオ事始め

――――中高時代も文章は書いてた?

大原:中学時代は舞台の脚本を書いてたよ。文化祭でやる演劇の台本とか。

――――おお!中学でもう脚本書いてたんだ。すごい!

大原:高校では演劇部がなかったんで、友だちと演劇同好会をつくって脚本を書いてた。

――――このあたりから脚本を書くことが本格的になって行くのね。それで、大阪芸大に決めたのはどうして?

大原:映画に関わる仕事がしたくて、最初は日芸(日本大学芸術学部)を目指してたんだよね。映画イコール日芸って感じで。

――――なるほど、もともとは映画の仕事をしたかったのね。(注:姐御は現在も映像クリエイターを支援したりしてる)

大原:まさか日芸に落ちると思ってなかったのよ。模試の結果もA判定で。当然受かると思ってたら落ちてさ。他はどこも受けてないから焦ったよ。

いろいろ調べたら、選択肢が2つ出てきて。ちょうどその年に映画監督の今村昌平さんが横浜放送映画専門学院(現・日本映画大学)を設立したんだよね。

それと、日活芸術学院のどっちかにしようと思ったんだけど。親に反対されて。そのうち、地元の短大へ行けと言われて。それだけは避けたくてさ。

――――だよねー。

大原:そしたら大阪芸大が第2期試験を募集してるのを見つけたの。試験が論文のみで筆記試験がなかったんで「やった!勉強しなくていい!」って思ったのね。

――――作文(論文)は得意だしね。

大原:親も「大学ならいいよ」って言ってくれたんで。親からすると、大阪芸大って東京芸大の大阪版、みたいな。すごく名門って感じがしたんだと思う。実際全然違うんだけど。

――――そうなんだ。どう違うの?

大原:大阪芸大って「大阪芸人大学」って呼ばれててさ、「よくわかんない人たちが行く学校」なのよ

――――ええーっ。でも姐御以外にも、著名人をたくさん輩出してるんでしょ?

大原:ああ、もちろん、いっぱい出てるよ。

出身者には、錚々たるお名前がずらりと並ぶ。(敬称略)

◎除籍:【映画監督】庵野秀明、【俳優】古田新太

【芸人】鈴木もぐら(空気階段)

◎中退:【作家】嶽本野ばら、【マンガ家】魔夜峰央

【俳優】木下ほうか

【ミュージシャン】米津玄師(付属専門学校中退)

◎卒業:【作家】中島らも、【俳優】渡辺いっけい、松尾貴史

【噺家】笑福亭笑瓶、【芸人】ミルクボーイ

その他多数。卒業してる方が意外と少ない。

充実した大学生活

――――大阪芸大はどんな学校だった?

大原:おもしろい学校だったよ。行って良かったよ。

変な人がいっぱいいたのよ。パジャマで学校に来る男の子とか、サロペットだけ着て、下になにも着てない女の子とか。

――――サロペットって、横から見えてしまうんでは。。。

なんで?何かの主義主張があって?・・・パフォーマンス?

大原:いや、そういうのはないと思う。彼女にとってはそれが普通なのよ。着る必要ないと思ってるんじゃない?

――――不思議!

大原:あとはさ、ある日突然インド行っちゃう子とか。急にいなくなったって話題になってたら、インドから手紙が来た!ってことがあったよ。

途中で辞めちゃう人もいっぱいいたし。

――――・・・「保育園から急にいなくなるような子」が大人になるとそうなるんだね。。。(納得)

大原:あたしは、大学時代がいちばん勉強したよ。いい成績取るための勉強じゃなくてさ、本当に自分のやりたいことだから、飽きないし、一生懸命だよね。

学科を勉強するというより、映画を見たり本を読んだり、「全部が勉強」だった。

――――そうなんだよね。自分のやりたいことなら、勉強って楽しいんだよね。

大原:卒論も、何を出してもいいのよ。マンガ描いてもよくて。実際描いた人は何人かいたけど、卒業できたのはひとりだけだった。芝居や歌でもよかったんだけど、みんな落ちてたよ。

結局、マンガで描けばなんでもいいってわけじゃないんだよね。芝居も同じで。

大阪芸大って、入るのは簡単なんだけど、卒業するのは意外に難しいのよ、アメリカの大学みたいに。日本の大学の感覚でいると、ちょっと大変かもしれないね。

――――でもそれって、すごくいい大学ってことじゃん。

大原:うん、そう思うよ。

――――大学時代は脚本は書かなかったの?

大原:大阪芸大には劇団「群」があって、結構有名なんだけど、あたしは当時は演劇はやってなくて。映像関係の人とつるんでた。

のちの夫との出会い

――――卒業後は?

大原:就職したよ。

――――就職したのね!

大原:したんだよ~。某ファッション系の会社に。

――――映画関係じゃなかったのね。

大原:卒業する半年くらい前に、東宝がアルバイトを募集してて、受けたんだけどさ。面接で「採用したら、東京に行く気ある?」って聞かれて。

その時付き合ってる彼氏と離れ離れになるのがイヤで。思わず「無理です」って言っちゃったのよ。

――――ああ・・・

大原:もちろん落ちてさ。

よく考えてみたら、関西って大手の映画会社がないのね。だから映画制作の仕事をしたかったら東京に行くしかない。だったらダメだ。。。と。つまり、仕事より彼氏を優先しちゃったわけよ。

――――なるほど。。。で、会社ではどんな仕事してたの?

大原:大阪で半年間の研修があって、その後に秘書よ。

――――秘書!まさかの社長秘書?

大原:まさか!それはない。経営企画室長の秘書だったのよ。

あたし、就職して1年目に有休がなくなっちゃって、欠勤したりしてたのね。

――――なんで?どこか悪かったの?

大原:会社に行きたくなくて。

で、人事の人から「1年目で有休使い切った人は初めてだ」って驚かれたの。

――――だろうねー。何なら1年目は有休は1日も使わないって感覚の人も多いと思うよ。(※80年代当時)

大原:それで、最初は研修後の配属先が「常務秘書」に決まってたらしいんだけど、あまりに休みが多いので、役員秘書はちょっとマズいんではってことで、経営企画室長の秘書になったってわけ。

――――姐御が秘書。。。想像つかない。。。

大原:その上、大阪枠の採用だったのが、入社後に東京の本社に行けって言われて。

――――ええっ!

大原:彼氏に相談したら「しょうがないがな。行けばええがな」って言うんで、行くことになったのね。でまぁ、遠距離恋愛は長くは続かなかったんだけど。

――――そんなことになるなら、映画の方に行っとけばよかったよね、って話だよね。

大原:ホントそうだよねー。

――――その彼と別れた後、結婚するんだよね。ご主人のことは、最初は嫌いだったって聞いたけど。

大原:うん、嫌いだったよ。旦那とは小・中・高と同級生だったんだよね。

――――小中高一緒だったんだ。なのにずっと嫌いだったのね。

大原:どれくらい嫌いだったかって言うと。。。彼は中学時代に生徒会長に立候補したのね。彼1人しか立候補者がいなかったんで、信任か不信任かって話で、普通に行けば会長になれたんだけど。

あたしが「不信任運動」をしたの。キャンペーンをはったわけよ。「この人を会長にしてはいけない!」って周りを説得して。

――――そこまで嫌いだったの?

大原:嫌いって言うか、嫌だった。中学時代は特に。で、あたしの不信任運動の甲斐あって、彼は落選したのよ。

――――ええーっ!生徒会長はどうなったの?空席?

大原:先生が別の子を立候補させて、その子がなった。ちなみに生徒会長になった子は、あたしの初恋の人なんだけどね。あはは。

――――何なんだそのうまいオチは。それにしても、生徒会長不信任運動までした相手と、なんで結婚することになったの?

大原:高3のときに同じクラスになって。あたしが帰り支度してたら、彼が部活終わりに教室に入って来たのね。その瞬間に「あ、あたしこの人と結婚するのかもしれない」って思ったんだよね。

――――え?なんでだろう?その時は好きだったの?

大原:なんでかはわかんない。その時も嫌いだったし。お互い付き合ってる人もいたしな。

――――それ、ご主人は知ってるの?

大原:あたしが大阪から東京に転勤になったときに、東京に出てきてた高校の同級生で集まったのね。その時に話したよ。

付き合って結婚することになったときに「おまえの予言みたいなのが当たるのが、すごく嫌だった」って言ってたよ。

ウツウツとした会社員時代

――――なんだか姐御と彼は戦ってるような感じ?同級生だからかな?

大原:あの頃は、女子対男子で対立してて、あたしも旦那もお互いにヘッド同志で対決してる感じだったんだよね。

――――ヘッド。。。「族」かよ。男女で対決ってのは、時代的に「ウーマン・リブ」みたいな?

「おれは男だ!」(1971~1972・日本テレビ系)

剣道部の森田健作の「吉川くん!」はみんな真似してた。(ひ)

大原:そうかも。学校では「男に負けるな、頑張れ」って言われて、社会に出た途端「女は一歩下がれ、出しゃばるな」って言われた時代で。

――――ああ、そういう時代だったんだよね。男女雇用機会均等法※とかはまだ先の話なんだっけ?

大原:そんなのはまだまだ全然先の話よ。あたしが入社した2年後に女性も総合職を選べるようにはなったんだけど。ほとんどの女性は「お茶くみ要員」だったよね。

あたしの入社した会社は女性のファッションを扱ってたから、女性でも総合職みたいに働いてる先輩もいたけど、やっぱり結婚すると辞めるのが普通だったのよ。

※姐御が就職したのは1980年。男女雇用機会均等法の施行は1986年。

――――なんかウツウツとしたものがありそう。

大原:そりゃあ、あったよね。80年代初めのそういう世の中で、あたしが今まで頑張って来たことは何?って思ったしね。

――――それで会社に行きたくなくなかったのかな?

大原:朝、起きられなかったのよ。7時に起きれば十分間に合ったんだけどね。それでも起きられなくて。

――――会社がイヤだったの?

大原:会社はイヤじゃなかったよ。でももうさ、これはあたしの性質なんだけど、同じところにじっとしていられないのね。毎日同じ場所に行くってのが、もうダメで。

結局、社会生活をちゃんと送れる人は送ってるのよ。送れないから、今こうしてフリーやってんのよね。

――――うーん。確かに、自分もそうだもんな。

大原:安定が不安なのよ。シーンとしてると不安なの。波風が立ってないと不安で、波風を立てたくなってしまう。壊したくなるんだよね。

――――壊したくなって、どうするの?実際に壊してしまうの?

大原:抜け出そうとするんだよね。そうすると、あとに残った人は困るじゃない。

普通の人は、自分が何かしたときに周りに及ぼす影響を考えるわけよ。でもあたしはそういうことまで考えられないの。

よく周りからは、自由にできてうらやましいって言われるけど、キチンとその場に収まっていられる、あなたが素晴らしいのよ!って思うよ。

主婦業からシナリオライターを目指す

――――結婚して、主婦に収まってるのは辛かった?

大原:気が狂いそうだったね。完全に病んでたし。

――――その気持ちはよくわかる。わたしも主婦に向いてなかったし。

大原:一応頑張ってたのよ。無駄に完璧主義だからさ。このときはさすがに、自分がいなくなったら困るだろうと、子どもがひとり立ちするまでは待ったのよ。

――――それでお子さんが大人になって、家を出たのね。

大原:コッソリとアパートを借りて暮らすようになったのよ。すべては秘密裏に行われたのだ。

しばらくは家にも顔を出して、両方を行き来してたんだけど、だんだん家には帰らなくなった。。。

――――フェードアウトしていったわけね。お子さんたちはどう思っていたんだろう。お嬢さんは姐御と一緒に暮らしてるよね。息子さんは?

大原:息子は旦那の家の近くで1人暮らししてるよ。最初は一緒に暮らしてたんだけど。旦那は、一緒に暮らすと煙たがれるタイプなんだよね。

――――なんでだろう、干渉しちゃうのかな。

大原:それもあるし、頑固さもあって。いわゆる昭和のオヤジなんだよね。

――――それでいよいよ、脚本家の道へ行くわけね。

大原:35歳のときに「このままで一生を終わるのイヤ」だと思い始めるのよ。「シナリオを書きたい」という欲望が抑えきれなくなって。

雑誌の「ぴあ」を見てたら「松竹シナリオ研究所」が受講生を募集してたのね。でも試験があって。

「試験に落ちたらあきらめよう」と思って受けたら、通ったのよ。と言っても、落ちた人はほとんどいないらしいんだけどね。

雑誌『ぴあ』(1972年7月創刊・2011年7月休刊・ぴあ株式会社)

インターネットのない時代、この1冊が

映画・音楽・演劇・美術など、エンタメのすべての情報源だった。

――――そこで本格的にシナリオの勉強を始めて。

大原:研究所に通って、シナリオをどんどん書いて行くんだけど、最初は箸にも棒にもひっ掛からなくてさ。

毎年コンクールに出すんだけれども、2次3次までは行くのに、そこから先がどうしても突破できないわけ。

――――まぁ、最初はそういうもんだよね。

大原:気づくと40歳過ぎてて、嫌になって来て。もう自分は才能ないんだわって思ってさ。

そしたら『テレビ朝日21世紀新人シナリオ大賞』の第一回が作品を募集してるのを見つけて。もうこれを最後にしようと思って。これがダメだったらあきらめようと決めて応募したの。

「テレビ朝日21世紀新人シナリオ大賞

(現・テレビ朝日新人シナリオ大賞)」

有能な新人シナリオ作家を発掘・育成するために2001年に設立された

テレビ朝日主催の公募。2021年で第21回を迎えた。

――――研究所に続いて「ダメだったらあきらめよう」と思って応募したのね。

大原:そうそう、毎度そんな感じだね(笑)。この賞については、もう自分ではやり切ったと思ったんで、応募したことも忘れてたのよ。

そしたら、電話がかかって来て。「最終選考に残ってます」って言うのよ。「もし受賞したら授賞式に来ていただくことになるので、授賞式の日程をお知らせするんで空けといてください」って。

後日連絡があって「優秀賞に決まりました」と言われて。

――――おお!おめでとう!優秀賞ってのは、上から二つ目くらい?

大原:うん、大賞が1人で優秀賞が2人ね。

――――そのとき、姐御は42~3歳だよね。小説だと35歳超えると受賞は難しいって聞いたことがある。この先どれだけ長く作家として活躍できるかってことを考慮するみたいで。シナリオは年齢は関係ないの?

大原:シナリオは年齢はあんまり関係ないよ。「その1本が素晴らしいかどうか」が大事。映画の脚本賞を70歳くらいの人が受賞したこともあるし。といっても、賞によっては年齢制限があるけどね。

脚本家デビューとおじさまキラー

――――華々しく受賞して、その後はどんな風に仕事をしていったの?

大原:テレビ朝日が手厚くバックアップしてくれて。最終選考に残った10人を集めて勉強会をしてくれたの。それで、大賞・優秀賞の3人ともプロになれたのよ。

最終選考で、あたしと優秀賞を最後まで争ったのが「たびー※」なのよ。このときからの付き合いなんだよ。たびーがこのとき、あたしを姐御って呼び始めたんだよね。ひとりだけ年上だったから。

たびー:姐御が関わってたクリエイター集団の代表的存在。

彼もそのうちこのインタビューに登場するでしょう、たぶん。

――――それで、デビュー作の「子連れ狼」にはどうつながっていくんだろう?

大原:勉強会に東映のプロデューサーが来ていたときに、あたしは「時代劇がやりたい」って話してて。

1年経って勉強会が終わった時に、その人が声かけてくれたのよ。「新しい番組を始めるから来てみない?」って。

――――すごいタイミング!そんな風にすぐに声が掛かるってなかなかないよ。

大原:最初はうまく行かなかったのよ。実は「子連れ狼」の前にももう一個声かけてくださったんだけど、ダメで。でもめげずにまた声かけてくださってね。ありがたいことに「子連れ狼」の評判は良かったのよ。

北大路欣也主演のテレビ時代劇シリーズ

大原:シナリオってひとりじゃなくて、チームで書くんだけど、あたし以外はみんなおじさまで。みんなかわいがってくれて、別の仕事のときにも呼んでくれたりして。

あたしって昔から「おじさま人気」が高くてさ。秘書やってる時も、えらい人からやたら気に入られてたんだよね。

――――おじさまキラー!いいなぁ。わたしももっと「おじさま度」が高いところに行くべきだったか。もう遅いか。。。

このとき姐御、50歳。まだまだかわいい。

おじさまキラーにも納得。(ひ)

2人の大御所との出会い

大原:「子連れ狼」の第1シリーズが終わったときに、もうこれで仕事がなくなるって焦ったのよね。これからどうやって生活して行こうって思ったときに、たまたま知り合ったライターさんがリイド社で漫画原作の仕事をしていて。

その人が編集さんを紹介してくれて、『鬼平犯科帳』のプロットを頼まれたの。あたしが書いたものを読んで「漫画にしたい」って言われて。

――――おお!いよいよ!

大原:『鬼平犯科帳』の脚本は久保田千太郎先生がずっと書かれてたんだけど、その頃お身体の具合が悪いことが多くなってきたそうで。最初は久保田先生が書けないときに代わりに入ることになったのよ。

それが、あたしがプロットを書いてる間に久保田先生がお亡くなりになってしまって。

――――ええーーーーっっ!!

大原:手伝うという話が、もう書くのがワシしかおらん、という状況に。

――――そのまま姐御が全部書くことになったんだ。

大原:そうそう。これもめぐりあわせかと思ってね、やるしかないなと。

結局、久保田先生にはご挨拶もできないままで。シナリオって200文字詰めの原稿用紙に書くんだけど、久保田先生は原稿用紙に手書きで書かれてたのよね。

大原:それで、プロットを元にシナリオを書くことになったわけなんだけど、漫画のシナリオを書くのは初めてだったから、加減がわからなくて。

尺もわからずに書いて送ったのね。結局、とんでもなく長いものができあがってしまって。

そしたらそれを読んださいとう先生(※劇画家のさいとう・たかを先生)がスゴイのよ。

――――おお!ついに「さいとう先生」登場!

大原:ふつうは、半分にしろとか書き直せとか言うじゃない。でも、さいとう先生は違ったの。

――――なんておっしゃったの?

大原:「前後編で行きます」っておっしゃったの。

普通は脚本家が合わせるところを、自分の方が合わせますっておっしゃるわけよ。

――――すごいねーーー!!

大原:そう、本当にすごいのよ。さすがよ。

――――きっと内容がよかったんだろうね。だからカットするのも忍びなくて。

大原:そうだといいんだけどねぇ。最初に担当した回の漫画原稿が完成してから、先生にはじめてお会いしたんだけどね。

そのとき、「あんたの脚本、おもしろいよ」と、さいとう先生がおっしゃってくださったのが、あたしの生涯の宝物よ。

さいとう先生の想い出

大原:さいとう先生は、とにかくスーパーマンみたいな方で「一体いつ寝ておられるんだろう」ってくらい、仕事ばかりしておられたのよ。

――――さいとう先生って、どの部分の仕事されてるの?絵もほとんど描いてなくて「目だけ描いてる」って噂もあるじゃない?

大原:そんなわけないじゃん。毎月『鬼平』と『ゴルゴ』の脚本からネーム切って、コマ割りしてラフ画を起こすのは、さいとう先生のお仕事だったよ。

――――それ全部?それは大変だ。

大原:大変だよ。ホントさいとう先生は仕事ばかりされていたよ。生涯現役のまま、旅立たれたのよ。(※2021年9月、膵臓がんのため逝去)

なんて話をしていたら、このインタビューの翌日に偶然『浦沢直樹の漫勉』(NHK Eテレ)「さいとう・たかを」放送回(2015年9月放送)を再放送しているのを見ました。なんてタイミング!

さいとう先生ご自身が「僕が書いてないという都市伝説がある」と言及されている!先生がゴルゴと鬼平を描かれている動画は必見!

さいとう先生「絵描きなのに、マンガの構成を考える方が好き」だっておっしゃってた。一緒だわ!!って大コーフン。おこがましいけど。(ひ)

大原:さいとう先生のような一流と呼ばれる方とお付き合いさせていただいて、その方たちに共通してるのは「自分の才能に対する自信」がすごいんだよね。

――――そうなんだ。

大原:そうなのよ。もうね、自分はダメだとか言ってる時点でダメなのよ。ダメだと思うことがダメにしてるわけなんだけど。

――――そうか。しょっちゅう言ってるわ、わたし。

大原:あたしもつい言っちゃうな。作品が出るときも、仕事の告知ができなくて。先輩にも叱られるけど、できないし、したくないの。自分が面倒見てる後輩の告知なら、ナンボでもできるんだけど。自分のは無理。

――――なんで?そういえば、全然しないよね。SNSもいつも寿司とか馬(競馬)の話ばっかりだもんね。

大原:なんかいつも不完全なんだよね。「もっとできるはずなのに」って想いがすごくて。後悔というか。「やりきれてない」「出し切れてない」から、恥ずかしくて。できれば見ないでって感じ。

――――うんうん、わかる。

大原:さいとう先生は作品に対するプライドが高くて。モノを作る人ってのは、これくらい思い切らないといけないんだって、お話してて感じたよ。

――――「これくらい思い切る」とは?

大原:要するに「俺は最高」って言えってことよ。それが一流ってこと。

作品は子どもみたいなものなんだからさ、引け目を感じたり、Noの感情を言っちゃダメなんだね。作品に失礼なんだよ。

――――うわぁ、耳が痛い。。。

大原:さいとう先生もそうだけど、一世を風靡した人は、自分の作品に自信を持ってる。世の中を動かすような作品、自分の全精力をかけて紡ぎ出したような作品なんだから当然だよね。

でもあたしは、やっぱり評判が気になってしまう。悪く言ってほしくないし。それは自分で納得が行ってないからなんだろうね。

ついに時代劇最高峰へ

――――そしてついに『水戸黄門』の脚本を担当することになるのね。これはどういったきっかけで?

大原:当時所属していたエージェント会社が、制作のCALに営業かけて仕事を取って来てくれたのよ。

『水戸黄門 第43部』2011年7月~2011年12月(全21話)

通算1200回を超える超長寿ドラマのフィナーレ(TBS・C.A.L制作)

――――里見浩太朗が黄門さまで、助さん格さんが東幹久と的場浩司のときだよね。これが最後のキャスティングになってしまったけど。

大原:もうしばらく続くだろうと思っていたんだけどね。こんなに早く終わるとは思わなかったよ。

――――時代が悪いよね。どんどん民放から時代劇が消えて行ってたし。

大原:時代劇ってのはものすごくお金がかかるのよ。結構数字は取れるんだけど、どうしてもかかるお金に見合わない。

――――そうなんだ。衣装だけですごいもんね。着物一着数百万とか。

大原:そうそう。それだけじゃなくて、技術屋さんが必要なのよ。鬘つけたり衣装を着つけたり。

で、今はそういう技術を持つ人がどんどん減ってきているわけよ。時代劇が減って、食べていけないから、若い人が入って来ない。

(時代劇を撮影する映画村のある)太秦では、技術を絶やしちゃいけない、育てなくちゃって頑張ってるんだけどね。京都の花街で修行させて。

でも「どう収益化をするか?」が問題なのよ。

――――伝統産業の世界ではよく聞く話だよね。今はもう技術を教えるだけじゃなくて、売り方まで教えないといけないって。そうじゃないと食べて行けないから、結局辞めてしまう。

大原:ホントそうなのよ。でも結局「パトロン的なお金持ち」がいないと、どうしようもない部分もあるんだよね、こういう世界は。

――――昔はそういう芸術を支援するお金持ちって日本にもいたのにね。今はいないのかな。

大原:今の若い人で、お金持ってる子は食べ物にはすごくお金使うけどね。20代や30代でも5万くらいポンッと使うのよ。昔は年長者がお店の使い方なんかを教えたものだけど、今は自分で平気で行っちゃう。

――――50年以上生きてるけど、ひと晩で5万なんて使ったことないわ。姐御はしょっちゅう使ってそう。

大原:最近は牛が(胃に)入らなくなって来てね。A5ランクとかすごくいい肉なんだけど、胃にもたれる。

――――やっぱ寿司だよね。

大原:だね、寿司は一生食べられるね。

原作とオリジナル

――――それにしても、姐御が関わってる「鬼平犯科帳」もそうだけど、漫画ってすごいよね。このインタビューでもほとんどの人が「漫画」について語ってるんだよね。

(3人目の装丁家の先生が少女マンガについて語り、姐御は劇画、このあと少年マンガとコミックエッセイに関わる人、BLやファンタジー好きな人も登場する)

大原:マンガカルチャーは大きいよ。

――――「鬼平犯科帳」は、今はもう池波正太郎先生の原作ではなくて、オリジナル脚本なんだよね。

大原:著作権を管理してる池波財団は、オリジナルに難色を示して、原作を元に書いてた時期もあるんだけど、さいとう先生が「いつも同じ話ではつまらん」とおしゃったんだよね。それでオリジナルになった。

――――なるほど、そんな経緯があったのね。それにしてもオリジナルってことは、ストーリーも全部姐御が考えてるの?

大原:そうそう。オリジナルって言っても、完全なオリジナルではないわけよ。原作ありきだから、絶対登場させなくてはいけない人物もいるわけで。好き勝手に書いていいわけじゃないところが、結構大変なんだよね。

脚本家としては、完全なオリジナルがいちばん書きやすいよね。でも今はテレビも映画も冒険できなくなったから、オリジナルは成立しにくいってのはある。原作があれば数字も最初から見込めるし。

――――それは確かによく聞く話だよね。オリジナルはイチからストーリー考えないといけないから大変かな、と思うけど、そうではないんだ。

大原:オリジナルはワクワクするよ。つくる方がノレると、やっぱおもしろいものが書けるから、実はヒットしたりするんだよね。

「転機に最適なのは35歳説」について

――――姐御がシナリオの勉強を始めたのは35歳だったよね。わたしがイラストスクールに通ったのは36歳。(夫でカメラマンの)宮田が会社辞めて写真学校を卒業したのが35歳で。

3人とも35歳前後で行動を起こしてるんだよね。今思うと、あのタイミングでよかったと思う。40歳過ぎると、やっぱりちょっと難しかったなって。

大原:ちゃんと勉強しようって思えるギリギリのタイミングが、35歳なのかもね。どうにかこうにかモノになるかもって思えるのが。

ちょうどいいんだよね、35歳って。まだ頑張れるし。これ以上若いと人生経験足りないし、年取っちゃうと、体力が続かないし。

――――確かに体力はね。。。

大原:もうこの年になると、体力が続かんのよ。60にもなると大変よ。

――――体感的には45歳過ぎるとガタッと来るけど、さらに来るのか。。。

「お母さんに孝行する息子」のようなふたり(姐御56歳・宮田36歳)。

大原:もうあたしは、今は仕事は1日4時間って決めてるからね。

――――それはうらやましい。。。

大原:いや、あたしはひよこちゃんくらいの頃(50代前半)までは、2~3日徹夜くらい平気だったのよ。結構しょっちゅうやってたよ。

今のわたしと同じ年(52歳)の姐御と会社員時代の宮田(32歳)。

(撮影/コメント・ひ)

――――マジ?わたしはもう徹夜できない。ひと晩徹夜すると、1週間くらい調子悪くなる。

大原:周りもそう言うよ。そういう意味ではあたしは、一般より長持ちしてたみたい。それでも60過ぎれば衰えるわけよ。

SNSとアダムと姐御

――――姐御のSNSでおもしろかったのは「サボってんじゃねぇ!」ってのは江戸時代はなんて言ったかって話。(※フランス語のサボタージュが由来のため、江戸時代以前の日本にはなかった)

いろんな意見が出てたよね。「ぼーっと突っ立ってんじゃねぇ!」とか。結局どれにしたの?

大原:何だっけな、そうだ「油売ってんじゃねぇ!」にした。ホント使えない言葉って多いのよ。「バイバーイ」とかね。

――――なるほど、奥が深い!

――――あとはアダムネタもよく書いてるよね。

大原:アダム!もうさ、今これを読んでる人は、あたしのことなんかどうでもいいからさ、アダムのことだけは声を大にして言いたい!

彼は天才なのよ。ブライアン(※ブライアン・メイ=クイーンのギタリスト)なんかアダムのことを「天からの授かり物」だって言ってるのよ!

――――それはすごい。

大原:もうホント、だまされたと思って聴いてみて!!歌がホントうまいから!!

※アダム=米国人歌手、アダム・ランバート。イギリスのロックバンド・クイーンのボーカルとしても活動。

【4K】2020 - QUEEN+Adam Lambert "Bohemian Rhapsody"

Saitama Super Arena1,Japan 2020/01/25

クイーン+アダム・ランバート (Queen + Adam Lambert)

クイーンのブライアン・メイ、ロジャー・テイラーと、アダム・ランバートによるコラボレーション・バンドの日本ツアー(2020年1月)

――――それにしても去年、コロナ禍の直前に来日できてよかったよね。姐御もナゴヤドームまで遠征して。

大原:ホントそうだよね。おかげでナゴヤ観光もできたし。

SNSの写真と方向音痴と日座中殺

――――姐御とSNSと言えば、寿司の写真。

大原:ホント写真が下手なんだよね。お鮨屋さんに「営業妨害だから写真載せるのやめて」って言われた。。。

――――姐御の場合、寿司の写真がうまく撮れないっていうのも、方向音痴なのも、結局原因は同じな気がする。

大原:何が原因?

――――写真は構図を決めて、ピントが合うまでほんの数分、いや数秒こらえれば、そこそこうまく撮れるはずなんだよね。方向音痴な人って、目印まで待てずに曲がっちゃったりして道に迷うケースが多いような。。。短気なのか?

大原:短気というか、せっかちなんだよね。それもまぁ「日座中殺で説明がつく話」なんだけどさ。

――――出た!日座中殺!

「お天道さまがお見通し」じゃなくて「お星さまがお見通し」なんだね。

大原:ホント全部お見通しよ。

中央に写っているのは、インタビュー2人目のかねこまきさん。(ひ)

(撮影:宮田雄平)

――――なんかすごく気になって来た。わたしのことも占ってよ。

大原:ちょっと待って、いま誕生日メモるから。ひよこちゃんとゆうくんね。

――――楽しみだな。わたしも一緒(日座中殺)だったりして。

大原:あはは。でもちょっと待っててね。あたし、こうやってついつい引き受けちゃうんで、結構たまってるんだよね。

――――全然大丈夫。占うのも、結構時間かかるんでしょ?

大原:何分まだ勉強中なのでね。1年待ってくれる?

――――了解!

大原:その後もしかしたら、占い師デビューするかもしれないしさ。

――――マジで!40代で脚本家になって、60代で占い師デビュー。遅咲きの極みだね。(このインタビュー企画の裏テーマは「遅咲き」なのだ)

大原:コレもひとつ所にいられない「日座中殺」のせいなんだよねぇ。

もし、この記事を読んで「面白い」「役に立った」と感じたら、ぜひサポートをお願い致します。頂いたご支援は、今後もこのような記事を書くために、大切に使わせていただきます。