【日本を変えた足利文化】~北山文化と東山文化~

室町文化

足利尊氏が征夷大将軍となった1338年から1593年の室町幕府が滅びるまでの255年間を室町時代といい、この時代に育まれた文化を室町文化という。

室町時代は武家が公家を圧倒し、政治にも大きく成長をとげていった時期。

足利氏を中心に有力守護をはじめとする上層武士が京都に多く居住し、伝統的な公家文化とさかんに接触。また海外との交易によって禅宗をはじめとする大陸文化が伝えられると、武家はその影響を受けながらも、みずからの力強さ、簡潔さと公家文化の伝統美を融合させ、新しい武家文化を開化させた。

いっぽう、庶民の社会的地位が高まり、商工業の発展にともなって町衆や農民が文化の担い手として登場したことから、文化の面でも幅広い交流がすすみ、庶民性や地方的特色がいっそう強まった。庶民文芸の発展や鎌倉新仏教の地方への広まりなどはその現れである。猿楽・狂言・連歌などは都市・農村問わず愛好され、喫茶の風習も茶の湯として広がった。当時の武士の日常に対応したものであり、葱における庶民の日々の生活、さらに都市民の生活にも合致したものであった。

そんな室町文化は、大きく分けて北山文化と東山文化の2つに分かれる。

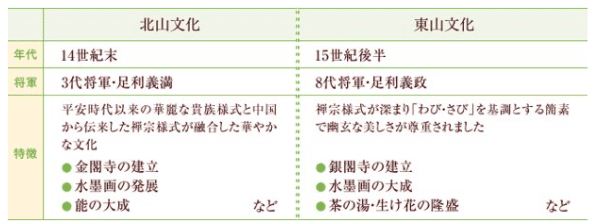

北山文化と東山文化

室町文化を代表する2つの文化は、225年間の間にうまれたため、武家文化と公家文化の融合や、禅宗文化の影響などの共通点があった。

また、それぞれの文化にも当然、相違点が存在した。

今回はそれぞれの違いについて簡単に説明していく。

北山文化

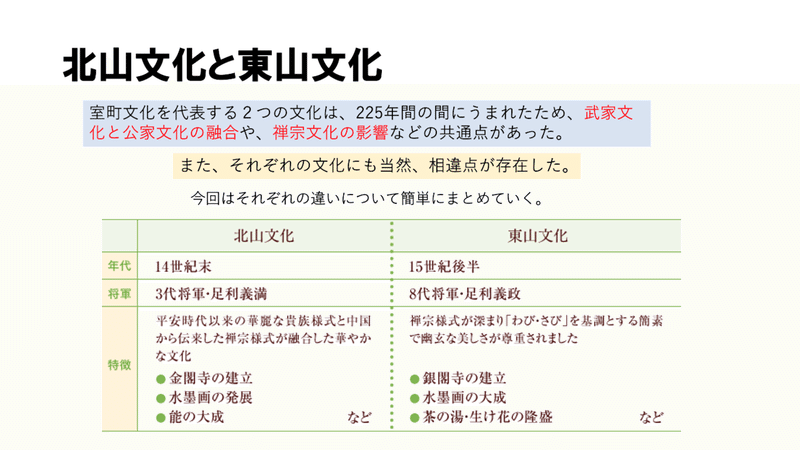

①金閣

北山文化を代表する建築物といえば、もちろん、金閣。

足利義満が将軍を辞めた14世紀末、別荘として京都の北山に建てた。

3層のつくりで下層は公家たちの住まいの特徴である寝殿造風の様式、中層は武家住宅の建築様式、上層は禅宗様と呼ばれる寺院建築の様式を取り入れた、公家・武家・禅宗のミックスカルチャー。

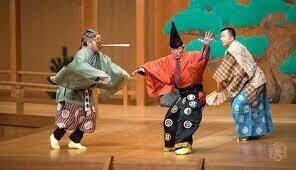

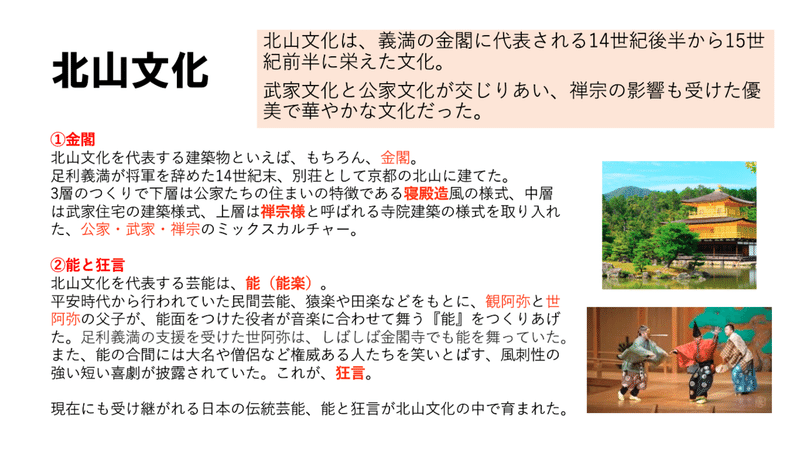

②能と狂言

北山文化を代表する芸能は、能(能楽)。

平安時代から行われていた民間芸能、猿楽や田楽などをもとに、観阿弥と世阿弥の父子が、能面をつけた役者が音楽に合わせて舞う『能』をつくりあげた。足利義満の支援を受けた世阿弥は、しばしば金閣寺でも能を舞っていた。

また、能の合間には大名や僧侶など権威ある人たちを笑いとばす、風刺性の強い短い喜劇が披露されていた。これが、狂言。

現在にも受け継がれる日本の伝統芸能、能と狂言が北山文化の中で育まれた。

東山文化

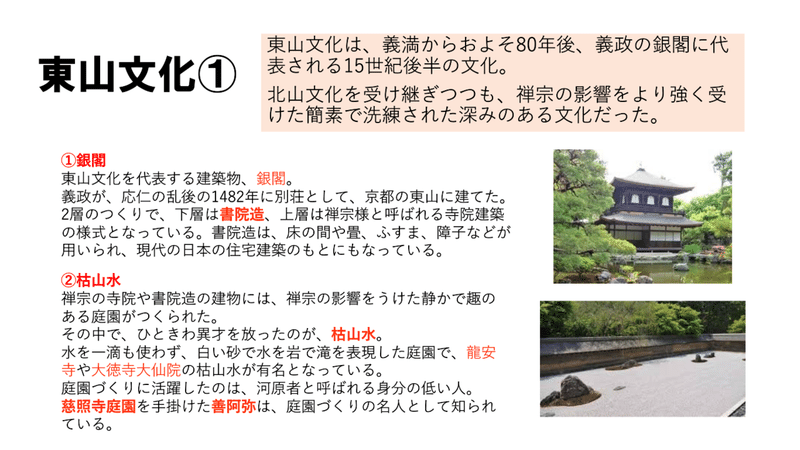

①銀閣

東山文化を代表する建築物、銀閣。

義政が、応仁の乱後の1482年に別荘として、京都の東山に建てた。

2層のつくりで、下層は書院造、上層は禅宗様と呼ばれる寺院建築の様式となっている。書院造は、床の間や畳、ふすま、障子などが用いられ、現代の日本の住宅建築のもとにもなっている。

②枯山水

禅宗の寺院や書院造の建物には、禅宗の影響をうけた静かで趣のある庭園がつくられた。

その中で、ひときわ異才を放ったのが、枯山水。

水を一滴も使わず、白い砂で水を岩で滝を表現した庭園で、龍安寺や大徳寺大仙院の枯山水が有名となっている。

庭園づくりに活躍したのは、河原者と呼ばれる身分の低い人。

慈照寺庭園を手掛けた善阿弥は、庭園づくりの名人として知られている。

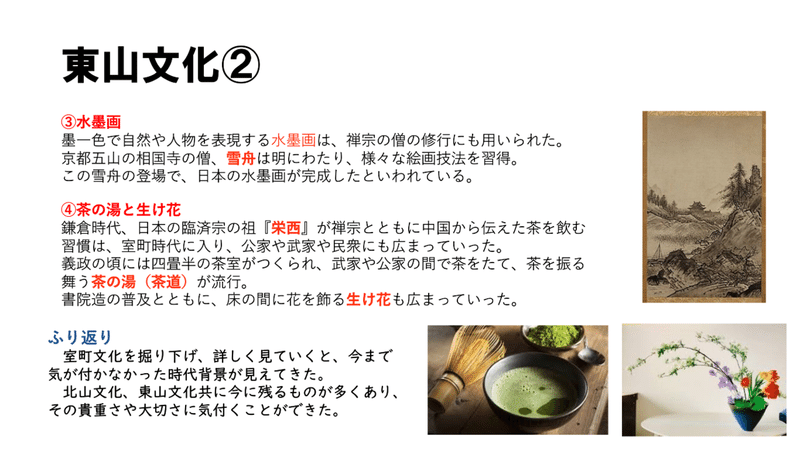

③水墨画

墨一色で自然や人物を表現する水墨画は、禅宗の僧の修行にも用いられた。

京都五山の相国寺の僧、雪舟は明にわたり、様々な絵画技法を習得。

この雪舟の登場で、日本の水墨画が完成したといわれている。

④茶の湯と生け花

鎌倉時代、日本の臨済宗の祖『栄西』が禅宗とともに中国から伝えた茶を飲む習慣は、室町時代に入り、公家や武家や民衆にも広まっていった。

義政の頃には四畳半の茶室がつくられ、武家や公家の間で茶をたて、茶を振る舞う茶の湯(茶道)が流行。

書院造の普及とともに、床の間に花を飾る生け花も広まっていった。

まとめ

室町文化を掘り下げ、詳しく見ていくと、今まで気が付かなかった時代背景が見えてきた。

北山文化、東山文化共に今に残るものが多くあり、その貴重さや大切さに気付くことができた。

プレゼン資料も作りました。良かったらご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?