第1950回 青い鳥と赤い鳥 ⑶

①https://mobile.suntory.co.jp/eco/birds/encyclopedia/detail/4524.html?transfer=pc_to_mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.jp%2Fより引用の青と赤の身体の色を持ったイソヒヨドリのイラスト

どうやら、①のイラストのつがいで、オスのほうのイソヒヨドリをご覧頂きましても、オスは頭から喉および背部が暗青色、胸腹部がレンガ色のような赤褐色、翼が黒と鮮やかに色分けされています。このタイトルの「青い鳥と赤い鳥」でいいましたら、両方とも存在する鳥のはずなのに、ネットで検索して見ましても、イソヒヨドリは「青い鳥」になるようです。はっきりしています「青い鳥」は前回で登場致しましたオオルリとコルリくらいのもので、同じヒタキの仲間のルリビタキにしろ、カワセミやブッポウソウにしても「青」い部分が多い「青い鳥」というのが定義なのです。

②-1.https://www.birdfan.net/2019/09/27/73546/より引用のアオサギ(体長約93㌢)

②-2.https://www.birdfan.net/2019/09/27/73546/より引用のアオジ(体長約16㌢)

②-3.https://www.birdfan.net/2019/06/14/71466/より引用のアオバズク(体長約29㌢)

前回でも、アオゲラやアオバトは発音で言えば、「アオ」が付きますが、日本人の色彩感覚でいう「緑」の色のことを「青」という文化です。新緑が多い茂った緑のことを「青々とした」と表現したり、信号の「緑」も発音は「アオ」なのです。まだまだ日本には、野鳥の名前を付ける時に、色んな「青」を名付けます。その一つが日本のサギの仲間で最大級の大きさを誇る留鳥の②-1.の写真のアオサギです。アオサギの漢字表記は「蒼鷺」で「青」ではなく「蒼」です。この色は草のあおい色、もしくは青みがかった灰色な煙草の煙のような「青」です。また②-2.の写真のホオジロの仲間のアオジです。漢字表記が「蒿鵐」です。この「蒿」は発音こそ「青」ですが、植物の蓬を表しています。一文字の「鵐」は「しとど」と読み、ホオジロの古名です。蓬色のホオジロとなります。ミミズクの仲間の夏鳥の⑤-3.の写真のアオバズクの漢字表記は「青葉木菟」で、別にこの鳥の色が「青葉」の様な身体の色ではなく、青葉の茂る初夏に現れるミミズクの仲間だという事です。

③-1.https://www.birdfan.net/2005/06/03/1130/より引用のコマドリ(体長約14㌢)

③-2.https://www.birdfan.net/2020/01/24/76614/より引用のジョウビタキ(体長約15㌢)

「青」い鳥で「青」と漢字表記される鳥に青い身体の色の鳥はいなくて「青」ではなく、その漢字の意味に近い「青」い鳥にオオルリやコルリ、ルリビタキのヒタキ仲間の三種がいました。それでは日本に生息している「赤」い鳥はどうなんでしょう。やはり日本に生息しています「赤」い鳥は熱帯地方に生息する原色の「赤」のような鳥はいません。ネットで日本の赤いと検索して見ますと、日本の三鳴鳥の一つで、雌雄同色、夏鳥の写真③-1.のコマドリが表されます。オスは頭部から上胸にかけての羽衣が橙がかった赤褐色。体上面の羽衣や尾羽、翼は橙褐色。メスは頭部から上胸、上面が橙褐色、下胸から腹部にかけての羽衣が灰色で、上胸と下胸の色彩の境目が不明瞭と、思っているような「赤」ではありません。またコマドリの次に表されます日本では主に冬鳥として全国に渡来する③-2.の写真のジョウビタキは性的二型のオスがメスより派手な出立ちです。オスは頭上が白く、目の周りが黒いのが特徴で、お腹の辺りは茶褐色で、よく言われる「火焚き」というイメージからする処の「赤」ではない鳥です。

④-1.https://www.birdfan.net/2014/02/28/26734/より引用のヒクイナ(体長約23㌢)

④-2.https://www.birdfan.net/2021/04/09/82061/より引用のベニマシコ(体長約15㌢)

「青」い鳥と同じように名前から「赤」を意味します漢字が付いています野鳥を探してみますと、冬鳥として飛来します④-1.の写真の雌雄同色のヒクイナ(緋水鶏)がいます。「緋」が示しますように上面の羽衣は褐色や暗緑褐色で、喉の羽衣は白や汚白色。胸部や体側面の羽衣は赤褐色。腹部の羽衣は汚白色で、淡褐色の縞模様が入ります。虹彩は濃赤色。クチバシの色彩は緑褐色で、下クチバシ先端が黄色。後肢は赤橙色や赤褐色です。暗い感じがする「緋」のイメージのクイナの仲間です。オスは全体的に紅赤色を帯び、目先の色は濃く、夏羽は赤みが強くなります。頬から喉、額の上から後頭部にかけて白く、また、背羽に黒褐色の斑があり、縦縞に見える漂鳥の④-2.の写真のベニマシコ(紅猿子)。「紅」という漢字は赤い意味があります。また「猿子」は文字通りに猿の紅い顔を意味するようです。この「マシコ」は赤い顔をしているアトリ科の鳥につけられていて、他には、アカマシコ、オオマシコ、ギンザンマシコ、ハギマシコと五種の「猿子」が猿の紅い顔のイメージを持ち、これらも「赤」い鳥の仲間です。

⑤-1.https://www.birdfan.net/2011/07/15/15451/より引用のアカコッコ(体長約23㌢)

⑤-2.https://www.birdfan.net/2011/06/17/15159/より引用のアカヒゲ(体長約14㌢)

⑤-3.https://www.birdfan.net/2019/07/12/72093/より引用のアカショウビン(体長約27㌢(0

「赤」と名前が付く野鳥には身近でない鳥がいます。これから紹介した致します三種は離島に生息している「赤」の付く鳥たちです。日本の鳥島を除く伊豆諸島、トカラ列島に生息します固有種[3 で、1980年代に伊豆大島での繁殖が確認されたツグミの仲間の⑤-1.の写真のアカコッコ(島赤腹)。こちらも胸部や腹部は赤褐色という「赤」い鳥です。2020年に国内希少野生動植物種に指定されました。もっと希少な「赤」い鳥は日本でも南西諸島、男女群島しか生息しないコマドリと近縁の⑤-2.の写真のアカヒゲ(赤髭)です。写真のように赤い鬚ではないのですが、身体は茶褐色の「赤」い鳥です。三番目に紹介致します「赤」い鳥はそれこそ全身「赤」含めの鳥です。日本では夏鳥として渡来しますカワセミの仲間の⑤-3.の写真のアカショウビン(赤翡翠)です。「赤」というよりは体の上面の羽毛が赤褐色で、体の下面は橙褐色。腰は水色で、飛んだ時はこの水色がよく目立ちます。クチバシと足は赤く、目は黒い。雌雄ほぼ同色です。「青」のカワセミに対して「赤」です。

⑥-1.https://www.birdfan.net/2017/02/24/50422/より引用のアカハラ(体長約24㌢)

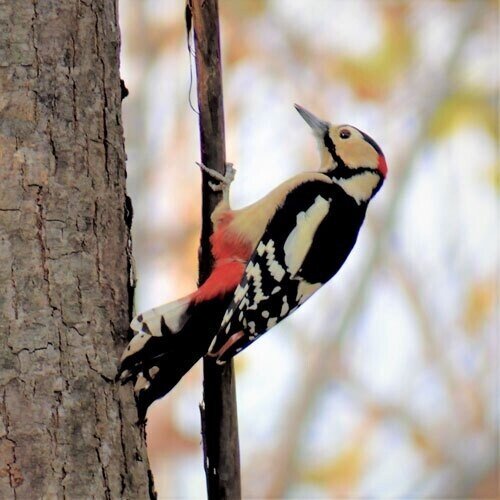

⑥-2.https://www.birdfan.net/2018/11/02/65902/より引用のアカゲラ(体長約24㌢)

この項の「赤」い鳥は、身近な鳥ではないにしろ、⑤の項の鳥よりは身近な鳥だと思います。まず⑥-1.の写真の鳥は古名をチャジナイ(茶鶫)というツグミの仲間のアカハラ(赤腹)です。「赤」というよりも、胸部から腹部側面にかけて赤茶色の羽毛で覆われ、それが和名の由来になっている夏鳥です。私は古名のチャジナイの方がスッキリするように思います。同じ仲間にシロハラがいます。最後に残りました「赤」い鳥は、キツツキの中でも、コゲラに次いで身近な鳥のアカゲラ(赤啄木鳥)です。黒、白、赤の三色からなり、背は黒く、肩羽先端が白くて、逆「八」の字状に見えます。腹部や尾羽基部下面の下尾筒は赤い羽毛で覆われます。オスの成鳥は後頭が赤い羽毛で覆われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?