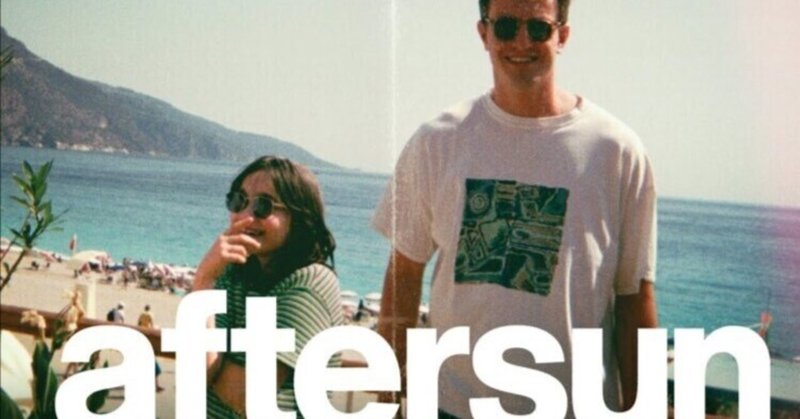

”記憶”についての映画『aftersun/アフターサン』を鑑賞して考えたこと

まえがき 記憶という名の”心のカメラ”

「あれ、おれどうしてこんなことをいつまでも覚えてるんだ?」と、そんな具合に大人になった今でも不意に思い出してしまうような特別な記憶があなたにもあるだろうか?幸いなことに、僕にとってのそれらほとんど全ては取るに足らない、そしておそろしく平凡で下らない、どこまでも個人的なものばかりだ。しかし、そんな断片的でおぼろげなイメージの集積が自分自身のパーソナリティの構築において、何か重要な役割を担っているような気がしてしまうのも事実である。そういった記憶からはどこか暖か味のようなものを感じてしまうのは僕だけだろうか。

さて、『aftersun/アフターサン』の主人公、ソフィの場合はどうだろう?きっと僕の100倍はシリアスで、複雑で、重たく、そして哀しい。しかし、それ以上に暖かく、眩しく、父親との特別なイメージたちが夏の日差しと一緒にいつまでも焼き付いている。彼女自身の言葉で言うなら、”心のカメラ”で撮影されているのだ。そんなソフィと父親カラムの哀しくも眩しい、そしてかけがえのないひと夏の記憶を是非、あなたも追体験してほしい。

ということで、2022年公開の傑作映画『aftersun/アフターサン』を観て僕が考えたことについて書いてみようと思う。

記憶について

ここは思い切って、そもそも記憶とは一体どういうものなのか、という問いを立ててみようと思う。

「いや、記憶なんてどういうものかも何も!自分が覚えてる事のことで、別にそれ以上でも以下でもないでしょ、てかそもそも記憶、とか大体の人が日常的にそんなに使う言葉でもないし、例えば普通は思い出とかさ、そういう風に表現したりするんじゃない?」

なるほど、思い出というと途端に取っ付きやすくなる。エモさが出る。

どうやら思い出には、いい思い出にせよ悪い思い出にせよ、何かしらの感情がくっついているように捉えられている節があるらしい、ということがわかる。

それに比べると記憶という単語の響きはどこか無機質だ。まっさらで、何色とも言い難い感じが好きだ。

思い出という言葉はあんまり好きじゃない。何となく考えなしに過去を美化しているような雰囲気があるからだ。なので、どうでもいいことだが、僕は思い出と言いそうになる場面では、ぐっと堪えて代わりに記憶という言葉を意識して使うことにしている。話の流れや場の空気によっては少しコードを逸脱した感じが出てしまう気がすることもあるが、背に腹は変えられない。コードはむしろ積極的に逸脱していくべきなのだ。

ただ、記憶と思い出はとりあえずここでは、同じもの、としておきたい。

(何じゃそりゃ!)

というのも、やっぱり記憶は無機質なイメージだの、響きが好きだの何だの言ってみたところで、そこには何かしらの感情の介入があることで記憶として定着している、みたいなことがある、と個人的には思うからだ。

結局のところ記憶もエモいのである。

ここで、やっと『aftersun/アフターサン』の話に戻すと、『aftersun/アフターサン』は果たしてエモい映画だろうか?

結論から言うと、僕はすごくエモい映画だと思った。でも、本当に素晴らしくて声を大にして言いたいくらい好きなところは、決してこれ見よがしにエモい映画ではない、というところだ。

僕は最初、予告編をみたり、あらすじを読んだりしている段には「あー、なんか女の子とお父さんのほのぼのしたあったかい感じの感動系の話なのかなー」なんて思っていたら、これが驚くほどに全く違う。まるっきり、がらっと違う。

ヒリヒリするような空気の漂う、悲しい映画だった。そして、あったかい感じの感動系の話なんかよりも、ずっしりとした重みがあとを引いて、体の芯にずーんと響く物語だった。勿論、派手な音楽や大げさな演出で盛り上げて、わかりやすく涙を誘ったりするようなことは一切ない、でも、最後はやっぱり泣ける。

しかし、この特有のエモさはどうやって作られているんだろうか?

それをじっくりと考えてみたい、そう思ったのがこの記事を書くきっかけである。

あらすじ

夏休み、11歳の少女ソフィは父親のカラムと二人でトルコのリゾート地へ旅行へ出かける。夜行バスの車中から物語は始まり、母親が一緒にいないのは既に離婚しているからということが分かってくる

冒頭から腕を骨折していたり、現地の若者にソフィの兄と間違われるなど、優しい父親である一方でどこか頼りなく、大人として生きる上での悩みや不安を抱えているように見えるカラム。

そんな父の抱える葛藤に、どことなく気づいているようにも見えるソフィ。

プールに入ったり、若者たちと一緒にビリヤードをしたり、ステージで行われるイベントを眺めたりして、夏休みを満喫するソフィとカラム。

時は流れて31歳になったソフィ。家庭用ビデオカメラで撮影された当時の映像を見返しながら、父カラムとの記憶に思いを馳せる。

シャーロット・ウェルズ監督 インタビューより

監督はイギリスのシャーロット・ウェルズ。長編映画は今作が初めてとのこと。

インタビューでは次のようなことが語られている。

最初は特に構成がないような、ただバケーションを過ごすふたりの人間の物語だと思っていたのですが、いざ草稿に取り掛かると、これは記憶についての物語だと気がつきました。するとこれは、何年も経ったあとのソフィの視点で描かれる話のように思えてきて、すべての要素はその視点に仕えるべきだと考えました。そこから、いったいどうやって記憶について語るのか、語りたいのか、どうすればこの映画の終わりに、観客と最良のかたちで感情的なつながりを持つことができるのかを考えたのです。

この発言には作品をより良く知るための重要なヒントがたくさん詰まっているな、と思う。キーワードは視点である。この映画の主要人物は、ソフィ、カラムのたった二人だけにも関わらず、多くの視点から撮られているのだ。

僕が思いつく限りでは下記のような形で。

・11歳のソフィの視点

・ソフィ、カラムが撮影したカメラの映像(事実)

・カラムの視点

・31歳のソフィの視点

・31歳のソフィが想像で補っている視点

・31歳のソフィが見るビジョン(クラブのシーン)

非常に複雑だ。当然、別にそういった説明があるわけでもない。

二人の会話などのセリフ以外には状況の説明もなく、淡々と時間が流れていく。そのため、注意深く考えを巡らせながら観ないと「全然わかんなかった…」ということになってしまう。視点が交錯する構成になっているからなのかわからないが、誰にどう感情移入していけばいいのかがわからないのだ。いや、というより、表現されている人物たちの感情があまりに繊細で、さりげないものが多いので、とりあえず1回目を最後まで見て、2回目は人物たちの心の動きに目を凝らすことで、より物語に引き込まれていくような感じがある。僕は1回目に観たときカラムがどういう人物なのか正直よくわからなかった。しかし、背景を知った上でもう一度観ることで、カラムの一つ一つの行動や表情の意味が、さりげないものも含めて浮き彫りになってくる。これはすごい!と、まさに今書いていて思ったのだが、これは31歳のソフィの視点を、鑑賞者が追体験するという仕掛けになっているのだ。(多分)

誰しも「昔は分からなかったけど、今思えばあの人のあの行動や、表情はそういう意味だったのか…」というように時を経て、多少は大人になってみて初めてわかる人生の機微のようなものを実感した体験があるだろう。つまり、ウェルズ監督の、徹底した編集と脚本がなせる、この”語らない語り”により、大人ソフィが体験したであろう本編には描かれていない20年間をも映画の中に含めることに成功している、と言えるんじゃないだろうか。視点の工夫や編集、脚本によって時間を圧縮させている。…これはめちゃくちゃカッコ良くないか?

そして、視点の話に戻ると、メインの視点はやっぱり

・31歳のソフィが想像で補っている視点

だと思う。言い換えれば、これは”ソフィの記憶そのもの”だろう。

そこについて掘り下げていきたい。

映画というフォーマットで撮られた記憶のかたち

過去の出来事の記憶は、必ずしもあったままの形で留まっているとは限らない。

~マルセル・プルースト~

プルーストが言うようなことが、『aftersun/アフターサン』の中でも起きているのだ。どう言うことかというと、まず、映画の劇中に、ビデオカメラで撮られた映像が出てくる時点で、ちょっとメタ的な入れ子構造みたいな感じになっている。

どういうことだろうか。

言い換えると、フィクションの中に、”事実”が存在する(という設定)になる。ということだ。構造的に。

もちろん創作物なので、全部作りものなんだけど、そのフィクションの枠組みの中で、これは動かし難い事実ですよ、本当に起こったことなんですよ、ビデオの映像は、夏休みの二人の実際の姿を収めたものそのものです。という前提が出来上がる。ということ。

問題は、なぜこの前提が必要だったのか、ということだ。

その答えが、記憶の不確実性を表現するため、だろう。

考えてみれば記憶とは不確実なものなのだ。我々の頭の中のビジョンというのは、ビデオに収められた映像のように正確ではない。あることないことが入り混じって、本人にもその自覚がないまま、それが本当に起こったことのように記憶されている、というようなことだってある。

そのような記憶の曖昧さを表現するために、31歳のソフィが想像で補っている視点

(記憶そのもの)が必要であって、ウェルズ監督は、大人のソフィが当時のビデオを見返して、過去を思い出す、というこの映画の構成に辿り着いたのだろう。

実際に、映画の随所に絶対にソフィが直接見ていないであろう場面。例えば、カラムがペルシャ絨毯を無理して買って店でちょっと落ち込んでいるシーンとか、がたくさん出てくるが、これはソフィの想像が映像になっている、想像で補っているぶぶんが記憶としてビジョンになっている、ということなんだろうと思う。

ここで冒頭の記憶とは何か、という問いのくだりに戻るなら、記憶とは自分が覚えていること、だけではない。

事実に対して、そこにくっついている感情や、妄想とか、そういうものを引き連れていて、また、時を経て形も変わっていくものだったりと、無機質だなんてのはとんでもない話で、もっと凶暴で計り知れないようなものだよな。という気がしてくる。(これは保坂和志が、過去とはセンチメンタルの対象ではなく、もっと獰猛なものである、というようなことをどこかで言っていたことに僕が影響されている)

そういった記憶に対する哲学的な洞察を映画というフォーマットにフィットさせて撮った。やはりウェルズ監督はめちゃくちゃクールである。

まとめと感想 人は皆、人生における記憶の編集者である

まだまだ語り足りていないことがたくさんある気がするが、ひとまず冒頭の『aftersun/アフターサン』におけるエモさの正体に対する自分なりの答えを出しておこうと思う。なにごとにも区切りが大切だ。

まとめると、『aftersun/アフターサン』では、多視点や、構成、脚本の妙により、実際に画面に映らない時間だったり、人物たちの心情を圧縮して、それとない形で含ませている。言い換えれば、大げさな音楽や、わかりやすい説明的な演技や演出に頼っていないのである。それゆえに奥行きのある、繊細でリアルなエモーションが鑑賞者にも伝わるし、それは大味な映画で味わえる最大公約数的なわかりやすい感動とは全く別種なものなのだ。(大味な映画を否定しているわけではない)

もう一つ重要なのは、『aftersun/アフターサン』はエモいだけの映画ではない

ということだ。非常にクールな映画なのである。それは、徹底的に方法論にこだわってつくられている、という意味合いにおいて。

記憶という抽象的なものをどう具体的に映画というフォーマットで表現するか。

その監督のコンセプト、狙いが見事に実体化している。抽象を具体化する上での手段が的確でバッチリとキマっているのだ。こういった映画はもう音楽みたいな感じで、ストーリーとかじゃなくて、その映画自体の持つ雰囲気というかアティテュードがもう面白いので、何度観てもどこから観ても面白い。

最後に感想になるが、映画を編集することと、過去を思い出すことは、実は似たようなことなんじゃないか、というようなことを思った。

武勇伝を得意げに話す人がいるように、我々のすべての記憶は都合よく編集されたり脚色されたりしている。これは何を意味するかというと、どのような記憶も捉え方によってその見え方が変わってくる可能性があるということだ。まさに、永い年月を経て父親が抱えていた気持ちに近づくことができたソフィのように。そして、それはもう二度と会うことができないであろう、父親カラムとの関係性を変化させることができた。ということにもなるんじゃないだろうか。もう会えなくなってしまった人との関係性は二度と動かせないもののような気がしてくる。例えば死者がそうだ。でも、自分自身の変化によっては、関係性の新しい可能性は未来に向かって開かれている。そのような希望を、僕はラストのダンスシーンから感じたのである。

ありがとうございます。それではまた!

ダンスシーンに使用されたDavid Bowie & Freddie Mercury の Under Pressure

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?