ミンツバーグのマネジメントプレーンを使った振り返り

メルカリJPで主にバックエンド領域のEMをやっている後藤です。この記事は、Engineering Manager Advent Calendar 2021(その1) の1日目のものです。

エンジニアリングマネージャーのみなさんなら、チームの活動に対する振り返りは様々なプラクティスも含めて経験をお持ちかと思います。では、自分自身の仕事の振り返りは、どうやっていますか?

エンジニアリングマネージャーの仕事は、雑に言えば「チームや組織のためのなんでも屋」のようなもので、チームや組織が成果を出すために・出し続けられるようにするために、必要なあらゆることがその範疇に入るかと思います。一方で当然ですが時間は有限です。心身を健康に保てるワークライフバランスの中で、最大限の成果を出していきたいものですよね。必然的に、効果的なアクションをどう選ぶのか、選んだアクションに対して自分の時間をどう使うのかを考えることが重要になってきます。また、アクションの計画段階でいくら考えても、最初に考えたとおりに物事が進むということはまずないので、定期的に振り返ってアクションの仕方を軌道修正していくことも重要です。

この記事では、私が自分のアクションを振り返り、見直す際に使っている「ミンツバーグのマネジメントプレーン」を紹介します。

ミンツバーグ

ヘンリー・ミンツバーグは経営学者で、代表的な著作には『マネジャーの仕事』(原著1972、邦訳1993)などがあります。ミンツバーグの説くマネジメント論は、彼の特徴的な研究スタイルともなっている実際の経営者やマネージャーの仕事の膨大な調査から導かれており、非常に実践的で、かつ古典的・教科書的な経営・マネジメントに批判的な切り口でもあるところが特徴です。

この後紹介するマネジメントプレーンについて記載されている『エッセンシャル版ミンツバーグ マネジャー論』(邦訳2014)から、ミンツバーグの考えるマネージャーの姿が分かりやすい一節を引用します。

私のねらいは、マネジメントについての人々の視野を広げ、考える背中を押すことにある。読み終わったとき、読者が知識を増やしていてほしいとは思わない。著者である私と一緒に想像をめぐらし、自分の経験を振り返り、問いを発するきっかけにしてほしい。マネジャーの仕事の質は、どれだけ自分の頭で考えて行動できるかで決まるのだから。第5章で詳しく述べるように、マネジメントとは、決して解決できないパラドックスと矛盾とミステリーと向き合う仕事だ。したがって、出来合いの「方程式」に当てはめることでマネジメントをおこなおうとすれば、確実に失敗が待っている(だから、本書で私が述べる内容も機械的に適用してはならない)。

では、マネジメントという古くて新しい仕事の、喜びと責任と苦悩の世界に足を踏み入れよう。

『エッセンシャル版ミンツバーグ マネジャー論』p.20

ミンツバーグのマネジメントプレーンとは?

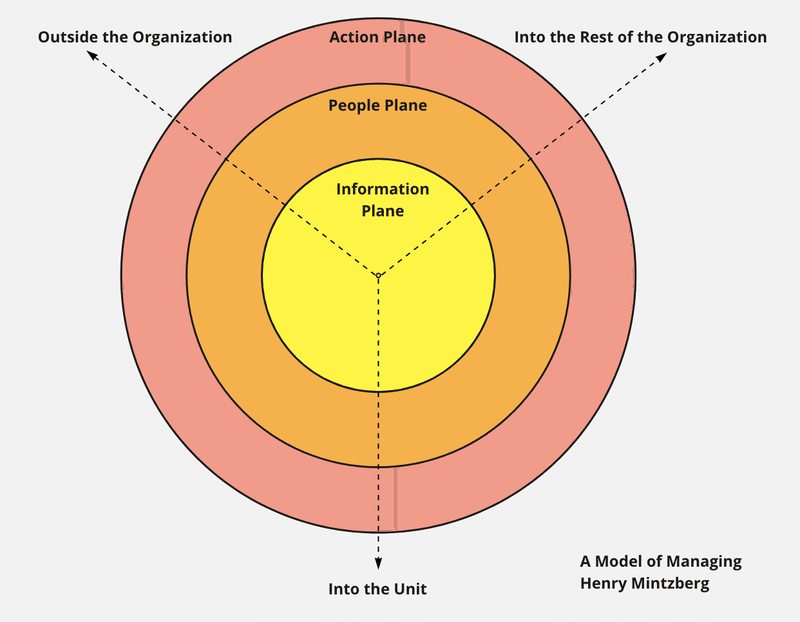

マネジメントプレーンとは、ミンツバーグが考案した以下の図で示されるモデルです(書籍では3つの円盤が積み重なった立体として描かれています。)

マネジメントプレーンは、3段に積み重なった円盤がマネジメントの仕方の次元を表し、円盤の周囲にマネジメント対象となる3つの領域が示される構造になっています。

3つの対象:「組織・部署内」「他部署」「組織外」

マネジメントプレーンでは、マネジメントの対象として組織・部署内(つまり自分の担当する組織、図では下方向)、他部署(図では右上方向)、組織外(図では左上方向)があります。ともすれば自分のチームのことだけを考えてしまいがちですが、他部署がステークホルダーとなっていることはよくあるはずで、それらの部署との関係を築くのもマネージャーの仕事です。組織外にステークホルダーが存在する場合も同様です。

情報の次元のマネジメント

中央の円盤である情報の次元のマネジメントは、マネージャーが広範囲に渡って得た情報を総合的に処理し、適切な形に加工して拡散することを通じて、チームや組織の行動を導くものです。組織のビジョンやロードマップを作ったり、チーム構造や役割の見直しを行うといった、短期ではなく中長期に影響するアクションが中心になります。自チームの情報だけではなく、組織や上司・ステークホルダーの期待などを集めて解釈するといった、脳のリソースを多く消費する仕事であり、じっくりと思考する時間を確保して取り組む必要があります。

人間の次元のマネジメント

2段目の円盤である人間の次元のマネジメントでは、チームメンバーとの直接の対話を通じて、チームや組織が成果を出すことを支援します。「行動の次元から一歩引いたマネジメント」と説明されています。どのような支援が必要なのかはメンバーごとに異なります。メンバーごとに適切な支援の形を考えて実行する必要があり、担当するメンバーの数が多ければ、その分それなりに時間がかかります。

行動の次元のマネジメント

最下段の円盤である行動の次元のマネジメントは、一人のプレイヤーとして仕事をすることを意味します。チームやプロジェクトの状況によっては、このようなアクションが必要となる場合はあります。実際にチームの開発タスクをこなすこともあれば、チームメンバーがタスクをこなす上で障害になっているものを取り除くことだけを扱う場合もあります。

どの次元で行動するにしても、自分の時間を使うという点は共通しています。その時その時で何が最も重要なのか、今やるべきことは何なのか、本当に今でないといけないのかを吟味して、アクションを選び取っていかなくてはなりません。

マネジメントプレーンを使った振り返り

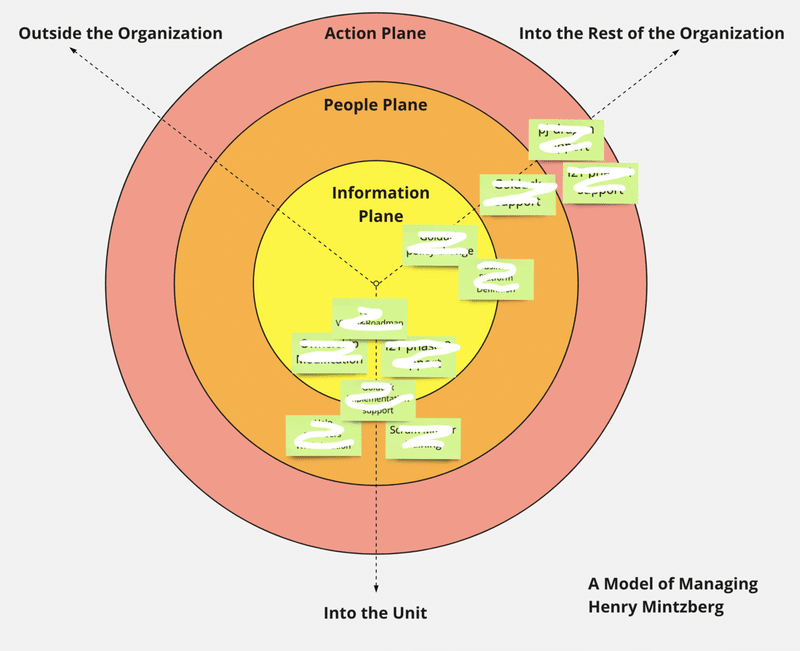

私が行っているマネジメントプレーンを使った振り返りは、やっていることは非常に単純で、miro上にマネジメントプレーンの3重円+3方向の区切りの図を用意し、その上に、現在実行しているタスクを付箋にして「どの対象」に対して「どの次元」の行動に該当するのか、配置していくというものです。振り返りは何度も行うものなので、マネジメントプレーンの図形をmiroのテンプレートに登録しています。

実際にやってみると以下のようになります。これは過去の実際の振り返り時のもので、当時は2週間に一度自身の振り返りを行っていました。

上の図の時期の状況としては、

・自分のチームに対しては、実際に手を動かす行動よりは、人をサポートしながら中長期に関わる課題解決をしようとしている

・自チーム以外で組織横断的な協業が必要なプロジェクトの立ち上げ期で、プロジェクト推進のための取りまとめを優先順位高く自身で実行しようとしている

というものです。

この時期、組織横断のプロジェクトで行動の次元のアクションが必要だと自身で決断したのですが、自分の時間を多く割かなければならず、結果として自チームにとって中長期に必要なアクションにはあまり時間を割けていませんでした。

実際には、この振り返りから得られた気づきを、アイゼンハワーのマトリックスにプロットして重要度を可視化し、行動の仕方(次元)を見直すというように活用しています。

効果

私がこの振り返りを繰り返す中で得られた効果は、

・情報の次元のマネジメントは、自分にとっては、とにかく思考リソースが必要ということが分かった。考えなければならないことを前倒しし、戦略的に時間を作って考えていかないとすぐに後手になる。

・当初は行動の次元にも多くの時間を割いていたが、情報の次元と人間の次元をうまく実行できれば、徐々にチームやメンバーの自律性が高まりマネジメントの負荷も軽くなるのだと実感を持って分かった。

などです。

さいごに

最初に書いたように、マネージャーの仕事は実に多岐に渡り、あっという間に脳のリソースを消費し尽くしてしまい、気付くといろいろなアクションが後手後手になっていたりします。思考を整理するためのフレームワークを用いて振り返りを行うことによって、抜け漏れだったり意図しない行動の偏りに気づきやすくなり、効果的にアクションを見直せます。

マネジメントの世界では、今回紹介したミンツバーグのマネジメントプレーンに限らず有用なフレームワークやモデルが多く生み出されています。先人たちの知見を取り入れながら、自身のマネジメントスキルを磨いていきたいですね。

Engineering Manager Advent Calendar 2021、明日は @naopr さんです。

参考

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?