#エネルギー に詳しくなって、電気代を削減しよう:(2)同時同量の原則

はじめに

2023年4月から電気代が上がるそうです。

この電気代削減のためには、家庭や職場で使用する電気のことをよくしらないといけません。前回の記事では「電力」と「電力量」の違いを説明しましたが、今回はそのうち「電力」に関係するものを紹介します。(前回の記事は以下を参照ください)

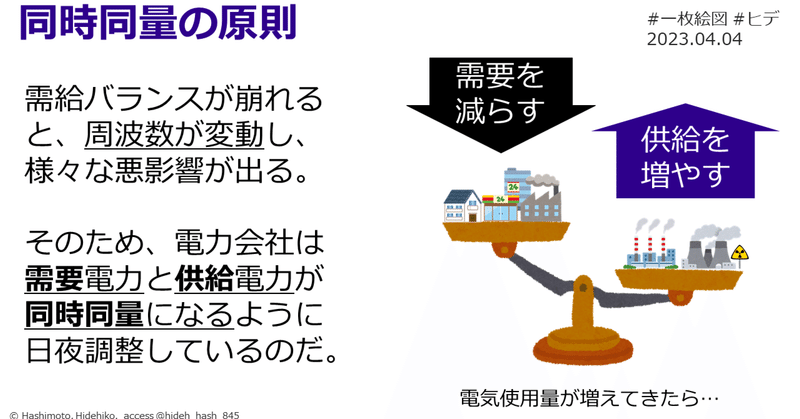

同時同量の原則

さて、電力について考える時に、まず大原則となるのは同時同量の原則です。まずは以下の記述をご覧ください。

「同時同量」とはつまり、電気をつくる量(供給)と電気の消費量(需要)が、同じ時に同じ量になっているということ。これらの量が常に一致していないと、電気の品質(周波数)が乱れてしまい、電気の供給を正常におこなうことができなくなってしまいます。

|スペシャルコンテンツ|資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/balance_game.html

この「周波数が乱れる」というのが重要なポイントで

ただ、インバータ制御でない機器では、モータの場合は周波数と回転数はほぼ比例しますので、モータそのものの振動や発熱、あるいはモータを利用して製作している製品にムラを発生させ、製品としての価値を低下させたり、製品そのものとしての基準を満たさなくなります。また、時計やオートメーション機器では、つながれている電気の周波数を基準に動いているものがあり、周波数が変動すると、時計では進みや遅れ、オートメーション機器では製品ムラが発生したりします。

一方、回転して発電する側では、周波数が変わるということは回転数が変わるということですから、大幅な変化ではやはり振動や機械系の疲労が問題になります。このため、特に周波数が大幅に変化しますと、運転を続けることができなくなり、次々に発電機が停止して大きな停電になることもあります。

http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/16-committee/epress/index11.html

たとえば、モータは回転するものですが、この回転数は実は周波数とほぼ比例します。なので、周波数にムラがあると、モータが早く回ったり遅く回ったりすることになります。これが大きな影響を与えそうなことは想像できるでしょう。

おわりに ~ それが電気代と何の関係があるの?

さて、この話を聞いたら

周波数の話は知らんけど、電気代に何の関係があるの?

と感じるのではないでしょうか? 実は、大いに関係があります。

よく電気は貯めることができないと言われますが、このように「作る電力」と「使う電力」の需給バランスが崩れると、周波数が変動し、様々な悪影響を与えることになります。そのため、電力会社は日夜「作る電力と使う電力の予測」を行っています。

そして、実は電気料金は

予測がずれるような使い方をすると電気代が余計に高くなる

ような仕組みになっています。逆に言うと

「予測がずれないような使い方」をしてくれたら電気代が抑えられる

仕組みになっているのです。これを理解するためには「デマンド」という概念が重要になってきます。

次回以降でまた解説していきますので、今後もお楽しみに!

(つづく)

課金してくれるととても嬉しいです。シェアしてもらっても嬉しいです。「いいね」も嬉しいですし、フォローも嬉しいです。要するに、どんなことでも嬉しいです。