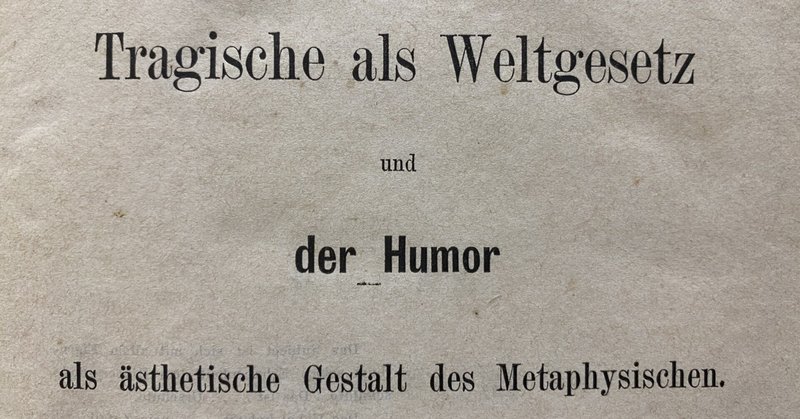

(翻訳)バーンゼン『世界法則としての悲劇的なもの』(2):第一章「悲劇的なもの」 第一節

第一章 悲劇的なもの

第一節 悲劇的なものの特徴的な前提

悲劇的なものの様々な現れ方を分類しようとする時、最も手近な分類根拠として、主たる関係者(訳者注:悲劇の主人公)の性格及び、彼の運命との接触の形式が挙げられる。我々は単なる運命の単純な悲劇的なものを認めないため、偶然との衝突の形式はまずもって二次的なものとして、衝突する個性の内容を優先しなければならない。悲劇的英雄については故なく語られるわけではないのであって(なぜなら、純粋なごろつきが悲劇的なものを体験することは決してないから)、私の著書『モザイクと影』(Mosaiken und Silhouetten)において、英雄性に関して列挙された道具立ても同様に悲劇的現実性を統合する契機である。我々が同書において行動する英雄を受苦する英雄と区別したのと同様に、悲劇的形式においても能動的、受動的形式と、男性的、女性的形式を並列することができる。両者において不可欠なのは、まずは行動の恒常性であり、その客観的側面は我々にとって「理念」(Idee)を意味し、その主観的な根本的現象は英雄の「情念」(Pathos)を意味する。この悲劇的なものの根本前提(Urvoraussetzung)を生かすものが、ある種の幻想の可能性の粘り強さのみであるにしても、そのように作られたまやかしは悲劇的英雄を、我々の緒論において単純・美的なものの把捉における最も本質的な構成部分として挙げたのと同様の解明へともたらす。この事情は、このような種類の対象を美学的に扱うことを、もちろん著しく容易にする。

悲劇的立場に置かれた者を、その状況の窮迫において持ちこたえさせるもの、内的、外的闘争に打ち克つ力を与えるものは意識(Bewusstsein)である。その意識はまったく無反省であることもでき、むしろ法則に従えば無反省となるものである。意識においては、人類の最良の部分を活動させるものがあり、それは、より高きものに組する能力であり、人倫的な対抗力がより高きものを疑問に付す場合においても依然としてその能力を有している。そして、双方に対して公正であろうとすること、自己決断することなく卑怯にも一方に身を投げ出さないこと、その一方によって専ら自己を決定させないこと(「運命は強者を導くが、引っ張りはしない」(fortem fata ducunt, non tralunt))は、彼(訳者注:英雄)の偉大さを成すものである。勇気が絶望の前に退こうとする時に彼を常に新たに持ち直させるもの、痛めつけられ、動揺する良心が彼を自己の没落、自己の放棄に導こうとする時に彼がしがみつくものは、自分の事柄において、普遍的な必然性の代表者であるという感情であり、それをもって、ただ自己の名において行動し、苦しむのではなく、意識的生存の人倫的意義の名においてそうするのだという感情である。人倫的意義は、それが任命するところの闘争者が、死力を尽くした剣の一撃によることなく持ち場を離れることを許さない。その終局が、諦念の柔和な形式に帰結しても、または双方の死というより険しい形式に帰結するものであっても。

それ故、古人は「神に相応しい光景」(spectaculum Diis dignum)について語った。彼らにとってオリンポスの諸神は、それなしでは人生が虚ろとなり、森で孤独に果てる野人のようになるところの永遠の力を人格化したものであった。その諸力の実在性への信仰なしには(その信仰が、最も野蛮な懐疑(Skepsis)の歪んだしかめ面においては見られないとしても、そうした懐疑も信仰に反対しているのではなく、信仰において動揺しているのみである)、二重の義務の衝突に際して誰もが戦わずして降伏してしまう。

強者においても、そのような状況が地震(訳者注:地震に伴う瓦礫)のように降りかかり、暫しの間は呼吸と思慮が停止することがあるだろう。しかし、強者は、光がどこかの亀裂を通じて上方から差し込み、再び彼の目に届くやいなや、強力な動きを起こし、降りかかった瓦礫を振り払う。野卑という瓦礫に埋もれ、偏向に凝り固まった「単純」(simpel)を称する不正の、無数の刺の鞭に駆り立てられ、卑劣による包囲との闘いという苦境に打ちひしがれる時、悲劇的霊感を得た精神が飛び上がる。精神は、無価値な敵対者と、それに加勢する不平家の全ての群れを合わせたよりも限りなく高い価値を有しているとの確信により高められ、地上の困難から免れつつ、矛盾のないことにより鎮静、または安心させられることはないが、それでも清められている良心のエーテルに飛び立っていく。

全方向からの攻撃に際したそのような自己主張ほど、倫理的理念の強力な証明はない。なぜなら、理念の最も忠実な司祭に自己犠牲を強いるものは、理念自身による自己断裂だからである。

倫理的な「賛成」(Für)と「反対」(Wider)を量る天秤の両側の皿の最も激しい動揺のただ中において、内的な落ち着き、否、静寂が心情へと還帰する。それは、あらゆる誘惑にもかかわらず、逃走をしないという不動の決心の堅固さである。そうして、疑惑の霧が徐々に霽れ、飛び交う思想の縺れた混沌が気づかぬ内に降り下って澄みわたる時、最も醜悪なものも同時に浄化される。混乱、塵埃、汚物にまみれた人間の心(Seele)の地上面が、最も崇高な倫理的関係、根本的な人倫的関係の対象にして保持者となる。その時には、最も忌まわしいものも(訳者注:心を)汚瀆することができず、最も下卑なものも卑しめることができない。そうして、ささいな興奮や憂慮は削ぎ落されている。それらは、小心者が忌避するものであるが、なぜなら、小心者は最も手近にあるものを常に目にしており、永遠なものは取り返しのつかない形で視界から消失しているからである。

一般に、個性の永遠なものを、空間的、時間的遠方から望むことにより認めようとする傾向があるが、それは、近距離においては鋭く、気づかぬ間に傷をつける金屑が判断を誤らせようと迫りくるからである。高山の麓に固く腰を据え、住み慣わした者は、その山の真の巨大さの正しい見当と概観に至ることは決してない。そこで悲劇的英雄は、内なる観想において自分自身から、すなわちあらゆる弾力を制限するところの至近の環境の狭隘さから距離を取っていなければならない。その後に初めて自己自身へ、真の義務と課題の明瞭な洞察へと至ることができる。しかし、それら義務と課題は彼にとって単純なものではなく、事柄の性質から、両立しない要求の刻刻と新たに複雑化する縺れ合いであって、この縺れ合った糸の迷宮から抜け出すことが、悲劇的な人生行程の性格を成すものであり、その人生行程には主たる要素として悲劇的な性質の性格が属する。体のない霊(Geist)のように、事柄において事柄のために生きつつ、自分のことを忘れ、考えうるあらゆる結果に拘泥せず、その悲劇的な性質の性格は指定された剣の道を、左右から心の懊悩の最も苦しい切っ先に包囲されながら進む。

そこで、確かな言語本能は「心の強さ」(Seelenstärke)という単語により狭義の意味を与えており、それによれば「心の強さ」は実在的弁証法的な矛盾の集合に耐え、あらゆる「茹でられたもの」(alles Abgebrühte)(訳者注:道徳的弛緩も意味する)が緊張と光輝を失うように「弱い心」が妄想の内に四散するか、無関心の内に鈍麻する時に持ちこたえる能力を指し示す。

絶望しないことが心の強さの最も固有の目印であり、また、希望なくして、まだ希望があるかのように生き、分別を失わしめるための新たな襲撃に屈しないということでもある。これら拮抗的要素の紐帯の伸張性、無神経となり、阻喪して手を拱くことなしに耐えることができる受動的弾力性、反抗と怯懦に堕すことのない心、これらは真なる心情を保証するものであり、大抵の場合、泣き言に力を浪費しない分だけより確実になる。

心の深淵を照らすのはただ精神のみであるため、自己や他人の心的状態において分裂を明らかにする者は、そのような洞見にあたって外的には、純粋に客観的な俯瞰に対する平静の見かけを保ちやすい。これは平穏と不安が入り混じった状態であり、実在的弁証法によってのみそれを理解することができる。なぜなら、精神も結局は分裂した意志自身に由来するからである。なぜなら、悲劇的対立の受容性はもっぱら、もしくは特に、明瞭を欠き、引き裂かれている本性(Natur)によるものであって、それら性質は、堅固な重点を持たず、多中心による浮遊状態であり、軽く一突きしただけで均衡が失われるような具合に分配されているという考えほど倒錯したものはない。むしろ、最も苦痛に満ちた対立が水面で展開されるにとどまり、底流の最も深い意欲(Wollen)はそれら対立に全く煩わされずにいることもできる。そこで、オレステス(訳者注:『イーリアス』)においては孝順の関係に与らないもの、リューディガー(訳者注:『ニーベルンゲンの歌』)においては臣下の忠誠に関わらないものは無傷にとどまっている。しかし誰も、オレステスにおける子の愛情の父と母への分裂が、彼を最も獰猛な讐鬼(Furien)の虜とするのに十分であることを疑わず、リューディガーが彼の純朴な嘆きによってあらゆる悲劇の原語(Urwort)を、最も雄弁な美学も言い表し難いほど感動的に表出したことを疑わない。

ひとつを捨てて、他を行う

悪を為せりと、いとど災う

両ながら捨つれば世の人の罵り

救いを垂れ給え、余を創りし君

(ラッハマン編『詩節』2091)

両方を欲する時に、一方しか行うことができないことが、悲劇のあらゆる独白に内容を与えるところの現実性の法則である。十分な意識を持って、他の観点では良心が認めないような行いを為すべき状況に置かれている者は、最も固有の自己において、意欲と非意欲の統一において実在的弁証法の全総体(der ganze Inbegiff)を経験している。そこでは明らかな人倫的自己断罪が、「より善い自己」に逆らう動機の克服しがたさと両立している。なぜなら、それら動機も決して単なる不正なものではなく、むしろいわゆる物質(Materie)の威力と権利であり、その物質が個性(Individualität)の物的なものを観念性のエーテルから引きずり下ろしている。そして、地面によって重力運動における抑制を被っている物体において、その重力が圧力として作用を続けるように、そのような意志においては下された決定と、その後に実施された行為の後にも、力学的矛盾が継続する。ただ、実施されない行動の不穏がこの分岐点(Krisis)において消失するのみであり、それに反して、「満たされずに」(unbefriedigt)置かれた意志の半面が、後遺性の主観的苦悩として、特に出来事の不随意性(Unfreiwilligkeit)の程度に関する自己欺瞞という形式において反応することによって、現実に移された内的な不安の弾力(Spannkraft)が現在化している。後になって、違った行動もできたと思うものであるが、前もって反対の動機が意識にはっきりと現前していただけより一層そう思われるのである。他方で、すでに他の側面からシラーの言葉「行為が起こる前には違う顔、実施された行為はまた違う顔を見せる」が解説されたように、貫徹された動機は、その有効性の瞬時において「実際に」(in der That)そうであったように抗しがたいものとはもはや思われない。そして、これら全てにかかわらず非決定論的な自由の苦しい仮象が、非実在的弁証法的な把捉においては反駁しがたく迫り来るのであり、現にある自己分裂が、論理的判断法のために比較可能な(commensurabel)尺度を認可することが少ないだけより一層である。そのため、この関係においては実在的弁証法の洞察が、救済的な力の性質を正当に身に着けることができる。

なぜなら、実在的弁証法の洞察は、最も深奥の基盤において不滅に現在する統一を固持することを教えるのであり、その統一においては自己の「健全性」(Gesundheit)を享受する無分裂が全く無媒介の二元性(Zweiheit)を保有していると信じており、そうして悲劇的偉大さを、自分の気分がかき乱されていることのみを病んでいる弱小者とともに投げ集める。「櫂が浅瀬に引っかかった」(haerent remi in vado)かの者たちは、その思考が明晰さを持ちながら深さと力強い流れを持たないため、意志の衝突の渦の何たるかを熟練の船乗りの航海譚に語らせるには自分は賢すぎると思い込んでいる。彼らにはスキュラとカリュブディスの間に行く手を阻まれるオデュッセウス(訳者注: 『オデュッセイア』)の栄誉は与えられない。あらゆる悲劇的運命に抵抗するそれらの本性は、ある者はこの道で、他の者はあの道で、悲劇的運命と結びついた不愉快から逃れている。彼らの一部は、衝突が起こるたびに支配的な情熱に一方的に自己を導かせ、同時に上方からは別の風が帆をはらませていることに気づかない。他の者にとっては付随的な性向と機械的(「無意識」)に作用を続ける習慣が、奥底から吹き上がる渦巻きと河床を荒らし行く暴風に対する平衡を維持させている。そして、かなりの者によって乗物の堅牢さと高く評価されたものが、如何にその積み荷の賜物に他ならなかったことか! 最も軽く作られた船胴が岩礁に当たって常にいち早く壊れるということは決してない。衝突の威力は強固な肋材においてより強力になる。倫理的闘争の戦場においても、最も早く斃れるのは英雄である(※)。波に弄ばれる毬は、幸運な偶然が軽々と無傷で、汀が巨艦の残骸に覆われている港に運んでくれる。動揺するカヌーのただ一人の乗員である者は、ただ転覆しないために器用でありさえすればよい。重い品物から成る積み荷が広い甲板と低い船底に積まれている者は、ひとたび側面への激しい一撃が船の両側の均衡を崩す時、救いがたく転覆に陥ってしまう。そのように、自己の人格を状況に適応すればよい者は、意欲されたものと意欲されないものの間の危険に陥った均衡を容易く回復する。そのような者が軽率であるだけ、より容易く揺さぶられるがままとなり、貴重な品を守り、波が甲板に流れ込まないように、傾いた竜骨を制御しようと無益に労する者をより嘲笑的に笑いものとする。人生と戯れる者は、風と波に進んで屈する。人生に真剣であるものは、舵から逃れることができず、泳いで自己の生存を救うこともできず、そのために出帆したところの「大切な生」(vita vitalis)を放棄してしまう。

(※)弱小者は、『ゲッツ』(訳者注:ゲーテ『鉄の手のゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』)第2幕でヴァイスリンゲンが重要な義務の侵害をささいな責任の緊急の履行によって謝罪したように、倫理的板挟みから逃れる。しかし、良心が力強く脈動する者はより強力に揺さぶられる。そこで、短気な、両面のある者(δύοχολοι)の倫理的素質は重い心臓病に罹りやすく、楽天的な単純な者(ευκολοι)は幸福な軽率において、両側に要求が並んでいることに気づかずに一方の要求のみを見ており、あらゆる行動の断念が二重の苦痛をもって苦しめる状況について何も知らない。

同様の尺度によって、人生の航路における真に悲劇的な矛盾と単に表面的な矛盾の区別が容易に測られ、表面的な矛盾は、情動(Affect)の発作の根本的意欲(Grundwollen)との関係において現れる。全ての単なる沸騰は、この瞬間、この場において河底にあるものを水面上に投げ上げるに過ぎない。そして、そのように発作するものは、到達するとともに瞬時に水面を破る、ただ破裂するだけのガス泡よりも強力ではない。そのようなものは道化芝居に材料を与えるか、喜劇に割り当てられるが、悲劇的なものにとっては、せいぜいそのための戯画を提供し得るという意味しか持たない。

しかし、逆説性の鎖はさらに連続する。俗にいう「あらゆるものに慣れる」は結局は悲劇的なものにおいても妥当する。奇妙に聞こえるが、最終的に悲劇において心地良さを感じる本性があるのであり、心痛の規定量が日々のパンと同様に不可欠に思われるような、より単純な性質の心がある。「愛しいパンと愛しい辛苦」(das liebe Brot und die liebe Noth)は久しく言葉の上で結びついている。そこで、抗いがたい掻痒症が、いつも新たに危険な状況に指を焦がすように急き立てている。そのような状況を可能性に応じて避ける代わりに探し出すのであるが、しかし最悪の状況は常に呼ばれずとも追加的にやってくるものである。しかし、そうした最悪の状況に対しても、そのような者の口からは純然たる嘲罵や思いあがった大言壮語は聞かれず、完全に意識された苦しさにおいて、「悲劇的なものについて『共に語ることができる』のは誰にとっても『そのように幸福なこと』ではない」と言われる。それを、悲劇的な軽率と名付けてはならず、それはむしろ軽率な悲劇である。ブレージヒ叔父さん(訳者注:bräsigは低地ドイツ語で強健の意。Onkel Bräsigはフリッツ・ロイターが1862年に低地ドイツ語で発表した小説"Ut mine Stromtid"(『私の修業時代から』)の登場人物)が少しばかりの廷臣的立腹なしでは生きていかれないように、また、かのフランス婦人(訳者注:不詳)が「私は不運を引き寄せてしまう」(j'attire les malheurs)と言ったように(「悪い視線」(böser Blick)を信じることは他のことを意味しない)。このような性格は、避雷針の先端がセントエルモの火に取り巻かれるように、悲劇的十字砲火に取り巻かれている。この個人的な心配性については、罪と運命の縺れに関する後の節において再び扱う必要がある。ここではさしあたって、悲劇が常に必ずコトゥルンを履いて闊歩するのではないことを予習しておく。いわゆる市民悲劇の軽い靴は、悲劇の権利を力強い成功をもって要求しており、実際に、美学学派の大家は、この「涙腺のポンプ装置」の抗いがたさに対して自己の人格が劣っていることを認めざるを得ない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?