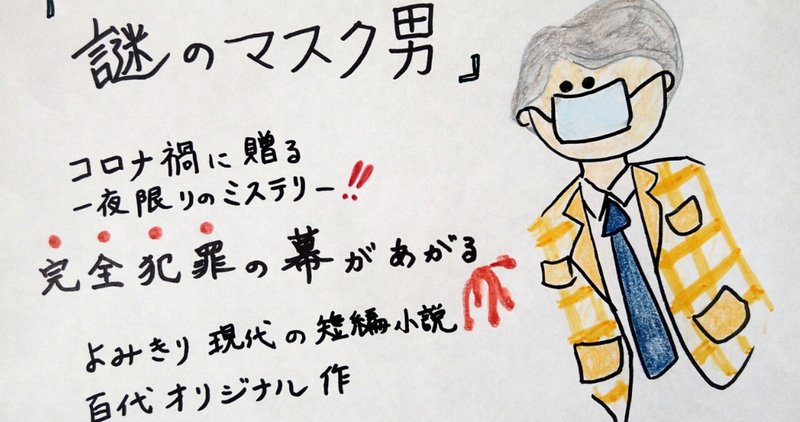

『謎のマスク男』

ふるびた劇場のビロードの椅子に腰をかけると、私は手元に残ったチケットをまじまじとみた。先ほど入口で半券をちぎられた、紙のギザギザになった断面を指でなぞってみたりもして。

一夜限りのミステリー。

チケットには、「この劇は一度きりしか上演できません。みなさまおまちがえなく」とちいさく説明文が書かれてあり、その血のにじんだような字体が恐怖感をあたえる。

ひさしぶりの演劇鑑賞。胸にときめきをおぼえる、ノスタルジックなこの空間。

「ふふふっ」そりゃ、どうしたって顔がにやけてしまうよ。

私には、これからくる思い出のときが、すでに名残惜しくさえ感じられた。

この前売券はしおりにして、しばらく読書のお供にでもするとしよう。

私は、単行本にでもはさみこむように、ポッケトにあった手帳の間にはさみこんでしまった。

なかなか、おもしろい趣向じゃないか。あたらしく私の営業担当になった岸田という男。

彼は、私が学生時代に演劇部だったことを知っていた。もう50年以上も前のことなのに。

演じることに対する情熱なんて、いまや、これっぽちも持ちあわせていない。興味の対象なんて、もっと、他にいくらでもあるじゃないか。

しかし、それではどうにも決まりが悪い。こういう青年に対しては、もうすこし教養のある含(ふく)みをもたせた言い方をしたい。

「演技やら、舞台やら、私は総合芸術(!)にはいろいろとやかましいぞ」この特別な前売券を受け取りながら、私はわざとらしく突っかかってみせた。

「はい。そちらの芸術、あっ、総合演出(?)の方も……、ぜひお楽しみをおまかせください」はにかみながら彼はそう言って、ひたすらペコペコと頭をさげる。

何百億もの取り引きが、私のご機嫌だけで決まると信じている。いや、彼のような男の接待は、ぜひとも受ける側に立ちたいものだ。

「そうか。岸田君、と言ったね。今度はちゃんと覚えておこう」そう言って、鼻の下をのばして……、いや、彼にそっと目配(めくばせ)せをして、大好物のチケットを胸ポケットに入れたのだった。

1000人分の客席は、コロナ感染防止の対策として、かならず隣りを空けてある。

だから、これで満席状態なのだが、ちょっと売れていない感じがしてしまう。それは仕方のないことなのだろう。

「謎のマスク男。なんかミステリアスなタイトル。わくわくするな」

「だけどさ、今じゃ、だれもがマスク生活をしているだろう? だから、マスク男と言っても、俺たちみんな、全員がそれにあてはまるっていうサスペンスなのさ」

「あら、ここに女もいるわよ?」

「ははは。じゃあ、全員とはいえないか。これって、マスクのイメージの話しだからさ」

「わかるわ。すくなくとも仮面舞踏会じゃないってことでしょ?」

「謎にマスクって、どっちにしても、わくわくするタイトルだよ」

どこからか、そんな話し声が聞こえてくる。

あらすじも事前にチェックしないで、いきなり来た人たちなんだな……。

「(仮面舞踏会の話しなのに)」私はこころの中で、そうつぶやいていた。

ブブブーッ。なつかしい映画がはじまるような、あの低くて鈍い感じのブザーが劇場館内に鳴り響く。

そして、ワインレッドの分厚い幕がゆっくりと水平にあがると、舞台は中世ヨーロッパのきらびやかなお城の大広間なのであった――。

華やかな仮面舞踏会のさなか、みんなの目の前でおきた陰惨(いんさん)な連続殺人事件。この城の王位継承権をもつ王子たちが、何者かにつぎつぎと殺されたのだ。

どうやら、自分が王妃になることしか頭にない、さそりのような娘の毒牙にかかってしまったようである。

これを、なりゆきで招待されただけの、通りすがりの名探偵が謎解きをしてゆく。

彼は知性的なまなざしで、すらっと手足もながく、立ち居ふる舞いにも品があふれた、かなりの好青年である。

よくとおる張りのある声さえ甘くてやさしい。いわば少女漫画にでてくる背中に薔薇(ばら)をしょった貴公子だ。これには客席にいる女性たちの色めき立つのを感じた。

「みなさん、宴(うたげ)はおわりです。犯人は大胆にも、われわれと一緒にワルツを踊りながら、つぎつぎと犯行をかさねていきました。この仮面舞踏会そのものが、もはや密室のような空間になっているというのに……。さあ、みなさん、マスクをはずしてください。あっ、一歩も動かないで! この場を立ち去ることはゆるされませんよ。そうです。お気づきでしょうね? いまや、この孔雀(くじゃく)の間は、完全に外部から遮断(しゃだん)された。この場にいる被害者たち全員の、人でできたあつい壁、人でできたかたい鎖があなたをどこにも逃しやしませんよ!! そして、その仮面の下には、まだあたたかかった王子たちの返り血を、拭いた形跡がのこっているはず。それが動かぬ証拠だ!!!」

声高に名探偵がそう語りかけると、舞台上の役者たちはみんな(女だけではなく男も)、それぞれに着飾ったマスクを顔から取りのぞいた。まだ、かならずしも、娘の犯行だとは決まっていないから。

しかし、いざ、仮面をはずしてみると、顔に血のついた若くてうつくしい少女たちが5人も出てきたのであった。これはいったい、どういうわけなのだろうか!?

今回の演劇の見せ場のひとつとして、おもしろい趣向があることを私は知っていた。

この場面で、ここにいる客席の中から一人(おそらく男性)が、この名探偵から指をさされるかたちで選ばれる。そして、その選ばれた一人は壇上にあがるようにうながされるというのだ。

その特別な一人は、それから壇上にあがってどうするのか?

なんと、そのままずっと舞台上にいつづけて、後半の劇を(俳優や女優にまじって)壇上から観劇することになるというのだ。

演劇とは無関係な舞台上の傍観者(ぼうかんしゃ)の登場――。これは異物以外のなにものでもない。

すると、「謎のマスク男」というタイトルの意味が、にわかに別の角度からも解釈できてくるではないか。

つまり、客席からみれば、「舞台上でマスクをしている男はこの選ばれた観客だけ」ということになるのだから。

ちょっと頭の中が混乱するような違和感への気づきである。

そんな不調和を体感してみること。この実験的な要素こそが、この作品の醍醐味(だいごみ)といえる。

だから、このときの感想こそ、帰りの受付においてあるアンケート用紙に記入をしてほしいところだ。 それらをまとめた記事は、後日、劇団のホームページで発表されることになっている。この「謎のマスク男」という演劇の、「ほんとうの幕引き」はそこなのだから。

チケットに、一度きりしか上演できないと書かれてあるのも、このためだろう。

不意(ふい)をつかれてこその結末。

すべては脳内の混乱を感じてもらうため、「絶対に秘密の趣向」なのである。

もう一度だけ、念を押そう。

ここにいる客席たちにとって、「この劇は試験的に実施されているもの」なのであるということを。

それなのに、劇団関係者でもない私が、なぜ、知っているのか?

「(……)」マスクで隠れているが、私のくちびるはゆるみっぱなしだ。

「そこの、からし色の、チェックのジャケットの男性!」名探偵が指さすと、私に、輝かしいスポットライトがあたった。

「えっ? 私?」戸惑いながらも、席を立つ。

「そうです。あなたこそ、選ばれし傍観者としてふさわしい」そう言うと、名探偵はみんなに拍手をうながした。

館内にあふれる声援(せいえん)に押されながら、私はいそいそと恐縮をしている姿勢をみせて、ふるえながら壇上へとのぼっていった。

しかし、本当のことをお教えしよう。このとき、私のこころは、微塵(みじん)もふるえてなどいなかった。

ここで選ばれるのが自分だと、私ははじめから知っていた。

「(私だけが知っている……)」こころの中では、この特別待遇に酔いしれていたのだ。

「(もっともっと重要な秘密さえ、私はちゃんと承知(ちょうち)をしているぞ)」それを思うと、もう、頭の中はお花畑でいっぱいだった。

まるで緊張をしているド素人みたいな、恥ずかしがっているふりをして、私はここから舞台上の「公認(こうにん)された傍観者」となったのだ。

なかなかの名演技なのは、昔取った杵柄(きねづか)ってやつだろう。

ふたたび、まるで何事もなかったかのように、劇は開始された。

「うら若い娘の白い肌が、そうそう傷つけられるものではありませんよ。しかし、みなさん、その血はいったいどうしたというんですか?」おどろいた名探偵が、質問を投げかけた。

「まあ、なんですって?! 私の顔に血がついているとおっしゃるんですの?」おどろいた娘は、給仕(きゅうじ)に手鏡をもってくるように申しつけた。

彼女は、よほどの良家の娘と思われる。深緑色のイブニングドレスには、天然のパールがふんだんにあしらわれていた。

5人のお嬢さま方はそれぞれ、給仕の持ってきた銀製の手鏡をのぞき込む。

「きゃあ~! あたしの顔がこんなことに!! いまのいままで、ぜんぜん知りませんでしたわ」黄金色のイブニングドレス姿の娘が叫び声をあげた。

「まあ! 私だって、どこも怪我をしたおぼえはないし、もちろん、これが王子様の血だなんてことはあるはずもありませんわ!!」濃紺色のイブニングドレス姿の娘も、あまりのことに失神しそうになった。

観客たちの視線も、ミステリアスな謎解きに、ふたたび夢中になってくる。

邪魔な傍観者が舞台上に一人いるけれども、そのことはなるべく気にしないようにして、きらびやかなこの世界だけになんとか集中をしたいようであった。

「私の娘が、人殺しなどするわけないじゃないか! この顔の血だって、ほんとうの血かどうかもわからない」言いがかりだと主張する父親の影に、そっと隠れるようにしているのは、葡萄色のイブニングドレスの娘である。

名探偵が、娘たちの仮面をあらためることになった。

「ここにも、やはり、裏にМの文字が刻み込んであります。それでは……、この5人のお嬢さんに共通するのは、その、ミシェルという名の仮面職人に作ってもらったということですね?」名探偵が言った。

「そんな仮面職人の名前は聞いたことがないぞ!」

「ミシェルはいったい誰なんだ?」みんな不思議そうに顔を見あわせている。

さらに、これらの仮面の裏側をよくよく確認しながら、名探偵は言った。

「仮面の裏側に、あたためられると溶け出す仕組みの、特殊な染料が塗ってありますね。今宵の舞踏会の熱気と、お嬢さん方の体温とで、そうなる計算になっていた。みなさんの顔についている血のようなものは、どうやらその赤い色素のようです」

「じゃあ、その謎の仮面職人が殺人鬼じゃないの?! あたしたちは利用されただけなのに。まるで犯人あつかいをされて、これって、本当にいい迷惑だわよね~!!」最後に、深紅のイブニングドレスの娘が声をあげた。

彼女だけは、他の娘たちとはちがって、どこか下品な階級のそれを感じさせる。

けれども、その、ある種の雑さこそが、ほかのお人形さんたちにはない、生身の女性の魅力を感じさせている。

これは女優の度量がものを言っているようだ。

そろそろ、私の存在が薄くなってきただろうか?

特別に選ばれた者が、しばらく注目の的になってしまうのはしかたがない。

けれども、そのうち、なにかのスイッチが切りかわれば、「脳はいらない情報を切りすてる」ようになる。

そのときこそ、私は透明人間になるのだ!

いたとしても、いなくなる。それは、だれも私なんか見ちゃいないということ。

選ばれし傍観者が、だれにも気づかれない。私にはこんな自由が待っていたのだよ!!

(ああ、あの黄金色のドレスの娘の、ゆたかな胸の膨らみに顔をうずめてみたい……。いやいや、深緑の娘がいちばん、顔でいえばタイプだぞ。しかし、深紅のドレスの娘の雰囲気も、私には捨てがたい存在だ。なにより、彼女とは気が合いそうだし。だんだん、調子にのってきた私は、彼女たち5人の女性の品定めをしはじめていた。おいおい、演出とはいえ、葡萄色の娘よ、もっとしっかりと姿をみせておくれ。やはり、若さにはかなわないだなあ。あの濃紺色の娘の髪の毛のうつくしさ。ついつい、この手をのばして触れてみたくなる……)

はてさて、実験的な試みの演劇をみなさま、どうぞお楽しみくださいな。

ちょっとくらい、不自然な部分があろうとしても、一度きりの特別な舞台のこと。

重箱の隅を楊枝(ようじ)でほじくる、野暮(やぼ)な奴はここにはいない。そもそも、ここの劇団を愛するファンたちだけが、優先してとれる限定のチケットだったのだから。

「(こんな接待はひさしぶりだなあ)」私は胸の高鳴りをおさえることができなかった。

うつくしい顔に血のついた女たち……。それが、なぜ、5人いるのか?

お答えしよう!

この中から、好きな子を選んでくださいと、私にだけ教えるための印(しるし)なのである。

もちろん、彼女たちは、みんな了解をしている。そして、私に選んでほしいと望んでいる。

「(照れちゃうなあ)」孫ほど年の離れた娘たちの視線が、みんな私を待っているのだから!!

この後は、二人っきりで。某有名ホテルのスイートで、コースディナーのルームサービスを予約してある。

テーブルには、一輪の薔薇(ばら)。バイオリンの生演奏もチェック済みだ。

そして、(想像しただけでも、赤面してしまうが)ジャグジーにはたくさんの薔薇の花びらを浮かせて、ダブルベッドには大輪の薔薇の花束を用意させてあった。

いずれは……、そうだなぁ。東京タワーの眺めのよいマンションを買ってやってもいい。そんな計画もしてあるぞ。

「彼女さあ、俺にぞっこん、惚れているんだ」

酒の席で友人たちにほのめかしたら、あいつら、そんな夢があるものかと疑っていたけれど。

それが、こうしてあるんだよな。

どうせ金で買ったんだろうとか、無粋(ぶすい)なことは言いっこなしよ。もちろん、本気にしてみせるつもりだし。

舞台で演じる彼女たちの魅力を、まじまじと堪能(たんのう)しながら、私は本当にいろいろと楽しみで楽しみでしかたがなかった。

「ゴホンッ」私はちいさく咳ばらいをしてみせた。

そして、右のポケットに入れた赤のハンカチを、チラッと出しながら、名探偵の顔色をうかがった。

ちなみに、左のポケットには緑のハンカチ。右の胸ポケットには黄のハンカチ。左の胸ポケットには紫のハンカチ。そして、ネクタイはネイビーブルーという風に、わかりやすいサインが決まってあった。

「(了解しました)」そんな感じで、彼は目配せをしてくれた。

そのときだった。

客席に座っていた観客たちが、すうーっと静かに、いたって冷静にマスクを外しだしたのは。

一人、二人じゃない。そこにいた、全員が、いきなり、いっせいに顔をあらわに見せたのだ。

そして、最前列の右端の席から順番に、立ちあがってはボソボソとしゃべって、また座ってゆく。それのくり返し。

よく聞きとれなかったが、彼らの凍りついた表情から、尋常(じんじょう)ではないことだけは伝わってきた。

:

:

「田中一馬。おまえのために両親は自殺した」

「三原義彦。死んだ妹はおまえの子を身ごもっていたんだぞ」

「佐藤正。あんたの賄賂(わいろ)で投獄された。息子は無実だったのに」

「綾瀬みち子。あなたのために子どもの産めない身体になった」

「金子勇雄。お前は……、お前のせいで破産した会社は……、たくさんの犠牲者を出した。いきなり路頭に迷って、首をくくって死んだ部下も。あれほど懇願(こんがん)したのに」

「菊池美鈴。私に横領の罪をきせたわね。不当解雇させられて、悪者のレッテルをはられて、仕事も婚約者も未来もすべてを失ったのよ」

「滝沢優斗。姉さんは最期までおまえを好きだと言って……。馬鹿だよな、こんなやつのために命まで差し出すなんて」

:

:

:

「な、なんなんだ!! これは!!!」私は、うろたえていた。

すると、舞台の右の袖幕(そでまく)から、見覚えのある若者が姿をあらわした。

「岸田君……。いったい、どういうわけだ? あまりにも無礼がすぎるじゃないか!!」

この青年もマスクを外した。

「岸田吾郎。おまえがすべての罪をきせて、一家心中に追いこんだ。たった一人、生き残った赤ン坊がいただろう。おまえはやりそこなったと周囲にもらしていた。そのときの、やりそこなった子が、いま、おまえの目の前にいる俺だよ」

「何? なんのことだ?!」

「平成××年、緑区、一家心中事件。実際はおまえの指示で放火されていた。父も母も、まだ幼稚園児だった姉さえも。みんなおまえに殺害されていたんだ!! この恨み、忘れるわけもないだろう」

「……吾郎? まさか!!」私のくちびるがこきざみに震えた。

「これが何だかわかるか?」岸田はそう言って、手にしているものをみせた。

「……!!」

「インスリンの注射器さ。糖尿病で、いつも自分で打っているだろう? しかし、中の薬液はサクシニルコリンにすりかえてある。考えてみれば、不整脈で高血圧で血糖値も高くて……。おまえなんかほっておいてもすぐに死ぬんだろうな」

「――」

「でも、われわれは、われわれの手でおまえに復讐をしてやる。この薬を打てば、おまえの全身は数秒で麻痺をおこして、数分で死んじゃうから……。本当にあっけない最期だよな。もっと苦しめてやりたいが、みんなの前で、自分の犯した罪を悔やみながら地獄へ落ちるんだ。どんなに意識があっても、動けないし息もできない。そして、これはすぐに代謝されて、もはや検出されなくなる。あとの償(つぐな)いは、あの世でたっぷり受けると思えば、われわれのすることには意味がある。確実に地獄への片道切符をきってやるんだからな。寿命をまっとうして往生(おうじょう)するなんて、それだけは決してあってはならないことだからな」

「な、なにを言っているんだ!」私は後ずさりをした。

舞台上の役者たちも、客席の観客たちも、ここにいる全員が、まさか私の被害者だというのか!!!

いまや、この劇場内は、外の世界から完全に切り離された危険地帯だ。まったく、法的秩序は守られないし、まさしく、人殺したちのアジトになってしまっている。

じわじわと、私のまわりを奇怪な形相の人々が囲みはじめた。

血走った目に、異様な高揚(こうよう)感。これから人殺しをするときの、独特の、あの顔つきだ。

まずは、その顔つきが怖すぎる。本当に、ひさしぶりに、この顔つきをみたから。

「ちょっと、待ってくれ!! 本当に、なにかの間違いだ!!! 話せばわかるっ~!!!!」意味不明な汗をあちこちから滝のように流しながら、私はがむしゃらに手足をばたつかせてあらがっていた――。

翌朝の新聞記事に、「謎のマスク男、舞台上で死ぬ」という見出しがあった。

以下、その内容はこんな感じである。

「謎のマスク男。彼は○○劇団の女優たちのあいだでは、有名なストーカー男であった。実はこの男は、大手企業の×××株式会社名誉会長である佐々木錦史郎氏(82歳)と死後に判明。関係者はおどろきを隠せないでいる。この夜は、ふられた腹いせだろうか、突如(とつじょ)、舞台上に乱入してあがると、さんざん怒鳴り散らして演劇を冒とく。心臓に重い病気を患(わずら)っており、興奮状態がつづいたために、突然死に至ったとみられている。とある筋の情報によれば、老いらくの恋がはじまったなどと周囲に自慢をしていたという。某有名ホテルの予約記録などからも、ひとりよがりなストーカーとしての顔を裏づけた。しかし、あまりにも醜態をさらす名誉会長の最期に、同会社社員たちの落胆はおおきい。ストーカー被害にあった女優たちも、こそこそ隠れて盗撮したりしないで、きちんとマスクを外して、ファンとしての挨拶をしてくれていれば、こんなことにはならなかったかもしれないと語っているという」

いまどき完全犯罪が成立するだろうか?

目撃者の全員が、結託(けったく)をして、嘘の供述(きょうじゅつ)をする。そんなことくらいでは、科学的に進歩した現代の警察の眼をごまかせないはずだ。

この劇団員、そして観客たちの、非道な罪はいかにして罰せられるべきだろうか?

しかし、その後の展開などというものは、ここでは追わないことにする。

また、生前に佐々木錦史郎が犯してきた、数々の悪事さえも、これ以上は公(おおやけ)に暴(あば)こうとはしない。

なぜなら、世の中でほんとうに恐れられるべきこと。人の一生で、けっして触れないでいたいこと。それだけが、ここで描きたかったことなのだから。

白も黒も。真実も嘘も。どうでもいい。

「謎のマスク男」という演劇の、「ほんとうの幕引き」さえも。

人の命はたったの一つだけ。

それを奪われてはいけない。それを奪ってはいけない。それだけが描きたかったことなのだから。

どんな結末に、あなたはいますか?

最後に、もう一度、今回のチケットの説明文を。

「この劇は一度きりしか上演できません。みなさまおまちがえなく」

ふりかえれば、あのとき、あの劇場で、マスクをしていた男はひとりだけだった。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?