『ファウスト』【映画鑑賞記録#10】

ヤンシュヴァンクマイエル監督・脚本作品、『ファウスト』を鑑賞。チェコの鬼才と謳われるヤンシュヴァンクマイエル。彼の作品のうち最も有名なのは『アリス』(1988)だろうか。

あらすじは、ゲーテの『ファウスト』とはおおよそ異なる。原作が救済で終演するのに対し、こちらの『ファウスト』は悪魔の勝利で幕を閉じる。

また、主人公ファウストの悪道も強調されていない。原作の主題はそのままに、現代におけるファウスト博士の苦悩を描いているような印象。

というわけで、内容は極めてシンプル。ただ、その分ビジュアルやコンセプトの存在感が強い。

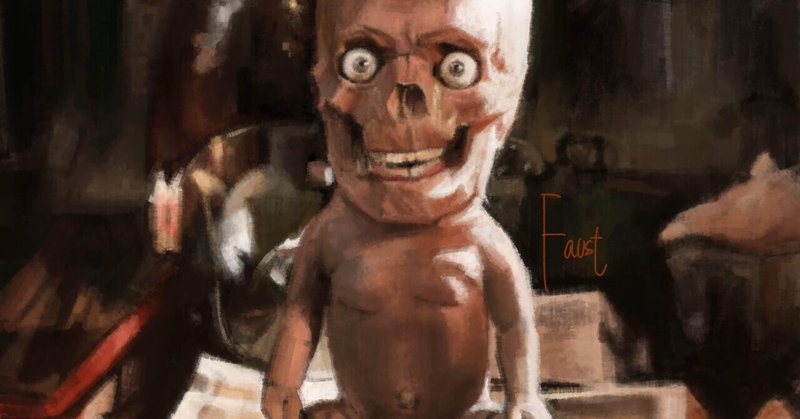

三次元において繰り広げられる人形劇が奇妙な世界観を作り上げている。とりわけ、気持ち悪さの表現が秀逸。視覚と聴覚に訴えかける不気味さがある。

人形が登場する場面に関しては、手作業のストップモーションで構成されているため、各コマに入念な拘りが垣間見える。人間の代替として演じる人形の演技に、"表現"とはなにか、改めて思い知る。

くわえて、可笑しさと不気味が両立している、なるほど。これがシュルレアリスム。少しでもバランスを損なうと、たちまち陳腐になる演出。ギリギリの境界を攻めている。

映画『ファウスト』の公開は1995年、東欧革命を迎えて東側がソ連と離縁した後。

とはいえヤンシュヴァンクマイエルの生まれは1934年、活動中期の1968年にはチェコ事件(プラハの春に対応するソ連による軍事介入)が勃発している。正常化のなかで、当局による監視によって制作を断念せざるを得ない時期もあったそう。

そもそも、ゲーテが『ファウスト』を発表したのは1808年(全四部のうちの第一部『悲劇ファウスト』のこと、構想から完成までに60年以上の歳月を経ることになる)。

その背景には、疾風怒濤(Sturm und Drang)の理念がある。ナポレオン支配が大陸にもたらしたナショナリズムの煽りをうけて感情の自由や人間性の解放を目指したこのポリシー、チェコの抑圧への反動にも重なる部分があるのだろう。

基本的には近代的人間のドラマを描いたものであり、啓蒙思想の下での人間の自己認識と、それにもかかわらず意識の底に潜むデモーニッシュなものとの相克を扱っている

ゲーテの作風は上記の通りだが、この主題に関しては、映画『ファウスト』でも取り沙汰されるところ。

ファウストは、宇宙の真理を知りたいという欲求を満たすために悪魔と契約を結ぶ。しかし、悪魔は詭弁の手練れ。人間の思い通りに契約が履行されることはない。

やがてファウストは、自己の欲望には際限がないこと、自分が望むものなど手に入らないことに気付く。そうして悪魔に魂を明け渡す。

どうやら、ファウストの契約相手となるルシファーもかつては神に愛された天使だったのだが、果てしない自惚れと傲慢のために悪魔となり地獄へ追放されたたらしい。やはり、いつの世も障害となるのは自惚れと傲慢。

それでも、かかる欲望は人間の要件でもある。人は飽くなき野心を遂げるために、また自己のアイデンティティの帰属する先を求めて、苦悩しながら俗世をさまよう。このジレンマは、18世紀、いやそれよりもずっと前から存在している。

現代のメフィストもまた、至る所に存在する。どの姿で現世に身を留めているのか、対峙する相手に応じて変化する。ゆっくり周りを見渡してみればいい。

なんだかずっと同じことの繰り返し。古典が尊ばれる理由はそこにある。

「知恵の最後の結論はこうだ、生活でも自由でも、これに値いするものは、それを日々に獲得してやまぬものだけだ。だから、ここでは危険に取りまかれて、子どもも、おとなも、老人も有為な年を過ごす。わしもそういう人の群れを見て、自由な土地に自由な民とともに立ちたい」

原作『ファウスト』の第5幕、ファウストが死の直前に残した言葉を引用した。生命活動の意義を他者への奉仕に見出した、博士の高潔な精神性が伺える。この信念により、たとえ肉体が朽ちようと、彼の霊魂は悪魔の手を逃れ天界へと召されることになる。

ファウストは、探し求めていた宇宙の真理を、自己のなかに見つけたのである。

ところで、映画『ファウスト』においてルシファーは言う。「人間は言葉でしか認識できない」と。

この台詞に、人間の限界や言葉の脆弱性を考えた。言葉の限界に遮られ、朽ちていく実態のない感情に想いを馳せる。

しかし、そうした言葉の限界に挑めるのは人間の想像力。それこそ、ゲーテも、ヤンシュヴァンクマイエルもその実力をもって証明しているではないか。

なんだ。やはり人間には無限の可能性が秘められている。

実のところ、映画『アリス』も、戯曲『ファウスト』も途中で放棄してしまっている。あまりよくないかな。選択肢がたくさんある世の中は、優柔不断な私にとってはかえって息苦しいのかもしれない。

と、口ではいいつつも、好きなようにつまみ食いするのはそうした世界に生きる者の特権だとも思う。なんだって、好きなタイミングで好きなように啄めばいい。

物事の旨みなんて、どの部分にあるのかわからないんだし。偶然1番美味しいところ、実りある部分に齧りつけたら僥倖。

鑑賞日:2024/3/29

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?