四国八十八ケ寺の30番から32番札所参り(高知)

四国八十八ケ寺の30番から32番(高知)の札所参り

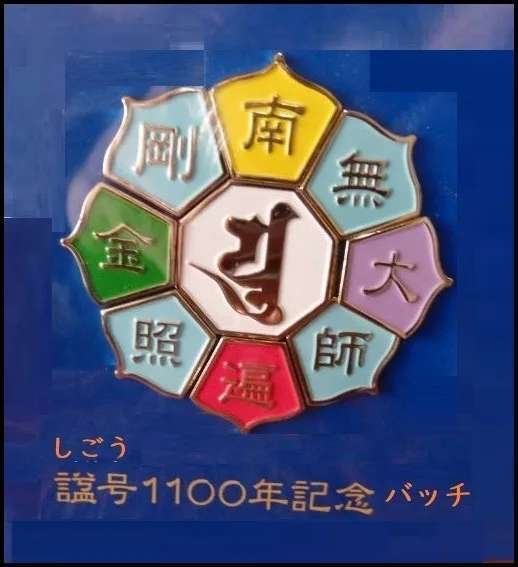

諡号1000年記念バッジは四国4県の8カ寺でもらえます。

徳島県 9番 法輪寺 17番 井戸時寺

高知県 30番 善楽寺 37番 岩本寺

愛媛県 45番 岩屋寺 58番 仙遊寺

香川県 66番 雲辺寺 83番 一宮寺

下の画像は2021/3/10に行った四国八十八ケ寺の30番~32番札所の地図で

高知市一宮と高知市五台山と南国市十日にあって近かったです。

30番札所の善楽寺に行き、31番札所の竹林寺から32番札所の禅師峰寺を回って来ました。

竹林寺に隣接して高知県立牧野植物園がありました。

高知県が生んだ植物学者・牧野富太郎博士の業績を顕彰する施設で、

入りませんでしたがとても立派でした。この付近は五台山で観光でにぎわっていました。禅師峰寺は高台にあって高知の海が見れて良かったです。

下の画像は四国88カ所30番善楽寺・31番竹林寺・32番禅師峰寺です。

第30番札所 百々山 東明院 善楽寺

善楽寺の歴史・由来

高知城へは約6㎞、JR高知駅まで約4㎞というこの辺り一帯は、

往時「神辺郷」といわれ、土佐では最も古くから栄えた地方である。

縁起によると、桓武天皇が在位されていたあとの大同年間に

弘法大師がこの地を訪れ、土佐国一ノ宮・総鎮守である高鴨大明神の

別当寺として、善楽寺を開創され霊場と定められた。

以来、神仏習合の寺院として法灯の護持につとめ、

神仏の信仰を啓蒙して栄えている。

とくに土佐2代藩主・山内忠義公のころには武門の庇護を

うけて寺は興隆し、繁栄をきわめた。

だが、明治新政府による廃仏毀釈の難を受けて寺運は一変し、

昭和4年に再興されるまで苦難の日々が続いた。

その後、2ヶ寺で納経ができるなど混迷の時期を経て、

平成6年1月1日を以って「善楽寺」は第三十番霊場として

現在にいたっている。

本堂左隣の大師堂は大正時代の建立。

ここの大師像は「厄除け大師」として知られ、厄年にお参りしたり、

交通安全などを祈願すると霊験があらたかと伝えられる。

また、境内には「子安地蔵堂」があり、弘法大師作といわれるやさしいお顔の地蔵尊が祀られている。難産で苦しんでいる妊婦を、大師が祈祷し安産させたという伝説があり、安産や子宝祈願にご利益があるといわれる。

さらに水子供養の祈願にも参詣する人が多い。本坊前は開放的な雰囲気が

漂う 土佐一ノ宮の別当寺として栄えた古刹である。

善楽寺の見どころ

梅見地蔵 : 安地蔵堂の左。文化13年(1816)の建立。 首から上の病や悩みにご利益ありとされる珍しいお地蔵さん。

近年では脳の病気、ノイローゼの快癒から合格祈願をする参詣者も多い。

天邪鬼 : 境内の手水舎の下で石の手水を支えている邪鬼。

天邪鬼は毘沙門天像についている鬼の顔がその原形。

第31番札所 五台山 金色院 竹林寺

竹林寺の歴史・由来

土佐の高知の播磨屋橋で坊さんかんざし買うを見た…で有名な

「よさこい節」の舞台であるほか、学僧・名僧があつまる

「南海第一道場」とされた学問寺院としても知られる。

鎌倉から南北朝時代の高名な臨済宗の学僧、夢窓国師が山麓に

「吸江庵」を建てて修行、2年余も後進の育成に努めた。

また、門前横には高知が生んだ世界的な植物学者、牧野富太郎博士の記念館と 県立牧野植物園があるように、土佐の信仰や文化の中心地とも、土佐随一の名刹ともいわれた。

縁起では、神亀元年ころ、聖武天皇が中国・五台山に登り、

文殊菩薩に拝した夢を見た。

天皇は、行基菩薩に五台山の霊地に似た山容を見つけるよう命じた。

行基菩薩はこの地が天皇の霊夢にふさわしいと感得、

自ら栴檀の木に文殊菩薩像を彫り、山上に本堂を建てて安置した。

その後、大同年間に弘法大師がここに滞在して瑜伽行法を修法し、

荒廃した堂塔を修復、霊場にされたという。

慶長6年に山内一豊公が土佐初代藩主になって以来、

歴代藩主の帰依が厚く、祈願所として寺運は隆盛した。

「文殊堂」と呼ばれる本堂は、江戸時代前期の建立で国の重要文化財。

この他、山門左手の宝物館には藤原時代から鎌倉時代にかけての

国指定重要文化財の仏像17躰が収蔵されており、

まさに県内きっての文化財の宝庫といえる。

竹林寺の見どころ

五台山 : 中国では山西省にある標高3000mの霊山。

文殊菩薩の霊場として仏教信仰の中心地として栄えた。

高知の五台山は標高145m、山全体が高知県立都市公園。

五重塔 : 昭和55年の建立。高さ31.2m、総檜造り、

鎌倉時代初期の様式。県内唯一の五重塔。

庭園 : 夢窓国師の作と伝えられ、国の指定名勝。

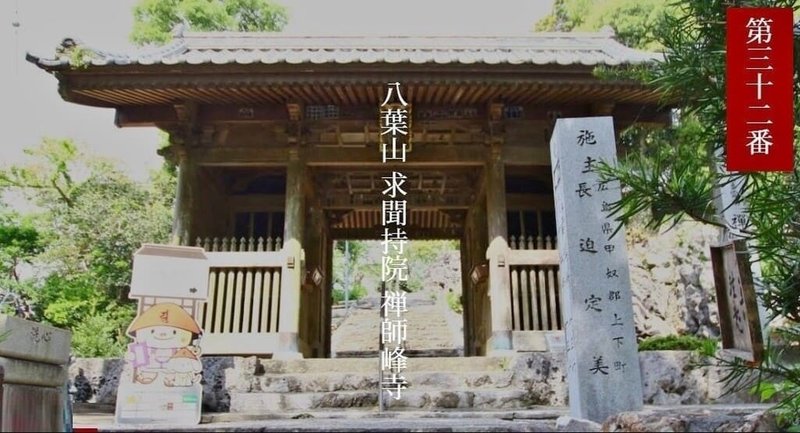

第32番札所 八葉山 求聞持院 禅師峰寺

禅師峰寺の歴史・由来

太平洋のうねりが轟く土佐湾の海岸に近い。小高い山、とはいっても標高82mほどの峰山の頂上にあることから、地元では「みねんじ」とか「みねでら」「みねじ」と呼ばれ、親しまれている。

また、海上の交通安全を祈願して建立されたということで、海の男たちは「船魂の観音」とも呼んでいる。漁師たちに限らず、藩政時代には参勤交代などで浦戸湾から出航する歴代の藩主たちは、みなこの寺に寄り航海の無事を祈った。縁起によると、行基菩薩が聖武天皇から勅命をうけて、土佐沖を航行する船舶の安全を願って、堂宇を建てたのが起源とされている。

のち、大同1年、奇岩霊石が立ち並ぶ境内を訪れた弘法大師は、

その姿を観音の浄土、仏道の理想の山とされる天竺・補陀落山さながらの

霊域であると感得し、ここで虚空蔵求聞持法の護摩を修法された。

このとき自ら十一面観世音菩薩像を彫造して本尊とされ、

「禅師峰寺」と名付け、また、峰山の山容が八葉の蓮台に似ていたことから「八葉山」と号した。

以来、土佐初代藩主・山内一豊公はじめ歴代藩主の帰依をうけ、

「船魂」の観音さんは今も一般の漁民たちの篤い信仰を集めている。

仁王門の金剛力士像は、鎌倉時代の仏師、定明の作で国指定重要文化財。

堂宇はこぢんまりと肩を寄せ合うように建っているが、境内は樹木におおわれ、奇怪な岩石が多く、幽寂な雰囲気を漂わせている。芭蕉の句碑

「木がらしに岩吹き尖る杉間かな」は、本堂前の奇岩の間にある。

禅師峰寺の見どころ

寺宝 : 鎌倉後期・徳治3年(1308)の梵鐘、

室町時代・永禄13年(1570)の鰐口。ともに県指定文化財。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?