2022年11月の記事一覧

贈り物を相手に届けるスポーツ。

サッカーとは、

贈り物を相手に届けるスポーツだ、

というのを聞いたことがあるのですが。

つまりはさ、

ボールを「贈り物」と見立てて、

その贈り物を相手のゴールへと放ち、

ゴールの中に入れば点数が入る、というときに、

ここで肝になってくるのはさ、

「ゴールの中に入れば点数が入る」という

サッカーのルールにおいて、その

ゴールへと入れようとするのが

「自分のゴール」ではなくって、

「相手のゴール」と

じぶんひとりではできないから。

前回noteでは、トランプなどのね、

対戦ゲームにおける「パス」について、

考えてみたことを書いたのですが。

今のこの時期で「パス」と言えば、

FIFAワールドカップの開催中なんだから、

つまり、サッカーだ!

とは言えども、ぼくは

サッカーの知識について全然詳しくないので、

まったくなんにも語れないんだけれども。

にわかのごとく、素人のごとく、

ワールドカップでの試合中のボールを、

目で追うよう

戦略的な「パス」だけではなくって。

さくじつのブログでは、

オセロとか、将棋とか、麻雀とか、トランプとか、

ふたりで、もしくは、複数人で対戦をするゲームでは、

それぞれの人の「番」が、

かわりばんこでやってくる。ってゆうことから、

考えることを書いたのですが。

そこからさらにもうちょっとだけ、

「番」について考えてみると、たとえば、

それらのゲームによっては、

「パス」があるものがある。

オセロでは、

次の手を打つ場所が無ければ

かわりばんこで動けるか。

オセロとか、将棋とか、トランプとか、麻雀とか、のね、

ふたり、もしくは、複数人で対戦するゲームでは、

それぞれの人の番が、

かわりばんこでやってくる。

いや、トランプならば、たとえば

「スピード」だったら、

ちょっとちがうやもしれないけれども。

基本的にはさ、この人の番、次の人の番、

そして、次の人の番、というように、

番が、交代でまわっている。

そういう番ってば、でも、

「対戦ゲーム」だけで

センサーとセンスと宿命的な命題。

疲れてくると、

じぶんの周囲を感知する

「センサー」がにぶってくる。

だからこそ、なるべく

疲れないようであれたら。。。

って思いながら、でも、それはさ、

どだい、むりな話しでもある、というか、

なにをしたっても、疲れてくるんだから、

疲れてきたときこそ、

どうするか? というのはさ、

宿命的な命題でもあるような気がしている。

ふと、思ったんですが、

「センサー」ということばって、

「センス」

おれのターンにおれがてきせつにうごくこと。

現在40歳のぼくは、

車の免許を取得してから20年ぐらい経つけれども。

いまだにね、車の運転中において、

救急車や消防車等の緊急車両が行き交うときには、

緊張する、というか、悩む、というか、

迷う、というか、むつかしい、というか、

この場面でじぶんがどうやって動けばよいのか、

ぱっとではわからない、と思ってしまうことが、

しばしばある。

そういうときにはね、

緊張しながら、悩みながら、迷いながら

あるねじがゆるんでいたとして。

なにかの非常事態が起きたときに、

その事態に対処する、というのは、

たいへんなことだし、そして、

もしも対処することができたとすれば、

すばらしいことだ。

って考えるときにね、この逆として、

非常事態が起きないようにする、というのもまた、

たいへんなことだし、そして、

もしもそうすることができたとすれば、

すばらしいことだ。

つまりはさ、

「非常事態が起きないようにする」

というのは、言い換え

あらゆる表現の歴史を経ての、今。

前回noteでは、

ニュースの番組では、

ニュースの現場の映像が映し出される。

ニュースの映像によって、

ぱっと見で、わかる、みたいなこともあれば、

その映像があまりにも強すぎて、

こわい、って感じられる場合もある。

というようなことから、

「映像」について考えることを書いたのですが。

そういうようなことはさ、でも、

「映像」だけでなくって、

「写真」にもあるなあ、と思われる。

「映像」と「写

映像とことばとイメージと。

テレビのニュースでは、その

ニュースの現場の映像が映し出される。

とくに最近では、街中の

「監視カメラ」の映像や、さらには

「視聴者提供」として、

ニュースの現場に居合わせた方が

スマホのカメラで撮影されただろう動画、及び、

ドライブレコーダーでの動画が、

ニュースの映像として映し出されることもある。

ニュースの現場を映像で観ると、やっぱり、

アナウンサーやキャスターの方が読まれる

原稿のことば

過去の時間には戻れないからこそ。

このごろのぼくのブログでは、

「歴史」とは、どういうことなのか?

みたいなことをね、じぶんなりに

考えてみたことを書いていたけれども。

それを書きながら思ったことはさ、

どんな「歴史」にも、

なにかしらの「根拠」があって、

つまり、逆を言うと、

「根拠」が無ければ「歴史」にはならない、

ってゆうことかなあ???

「根拠」について考えると、でも、たとえば、

文章やことばによる文献の資料って、

「嘘

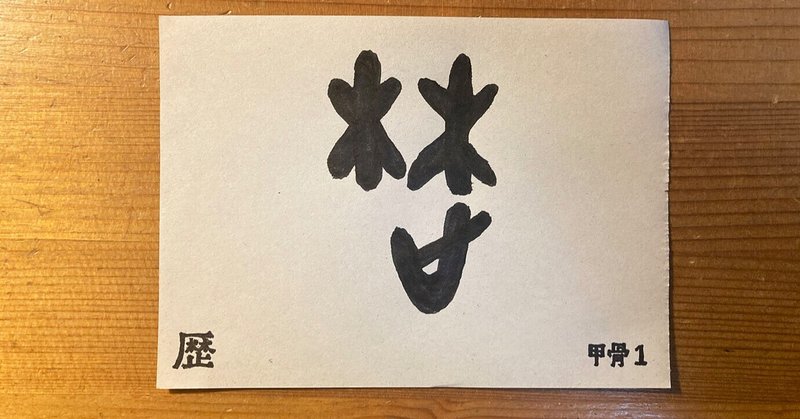

功績をかぞえること、功績をしらべること。

歴史のことを考えるにあたっては、

漢字について調べてみる「リッシンベン調査団」の

団員のぼくとしましては、

【歴】という漢字のことが気になるんだなあ。

【歴】の形を見れば、もう

「歴史」という意味にしか見えないんだけれども、

でも、たとえば

【歴】とは、

「やまいだれ」でもなくて、また

「まだれ」でもないような、その

「まだれ」の短い縦線が無くなった「たれ」

(調べてみると「がんだれ」と言うみた