CMU HCII 探検記

HCI アドベントカレンダー 一日目の記事を、荒川 (Carnegie Mellon University) が CMU の Human-Computer Interaction Institute (HCII) での Ph.D. 課程の生活についてざっくばらんに書きたいと思います。

CMU HCII は HCI の分野では知られた機関ですが、あまり日本語でのリソースがなく、自分も昨年の大学院出願の際は、先輩に話を聞くなど人伝で情報を集めていました。せっかくの機会なので、内部から紹介したいと思います。折しも今は米国大学院の出願時期なため、「今年出願する、CMUも候補の一つだ」という人や、「来年以降出願してみたいけど、候補探しはこれからだ」という人に読んでもらって、その雰囲気が伝わればと思います。

出願プロセスなどについては、船井財団の報告書に記載しましたため、気になる方はそちらを参照してください。この記事では主に普段どういう生活をしているのか、最初のセメスターを終えた所感、などを共有できればと思います。

1. CMU HCII ってどんなとこ?

HCII は CMU の School of Computer Science に所属する 7つの Department の一つです。HCI 分野で1つの Department ができているというのが大きな特色でしょうか。1993年に設立され、現在では学部生からPh.D.学生までが所属し、カリキュラムも HCI に特化したものを提供しています。

HCI 自体が学際的な幅広い分野のため、先生も40人以上いる大きな Departmentで、所属している学生が取り組んでいるテーマも十人十色です。自分のようにインタラクティブなシステムやプロトタイプを作って評価することを研究している学生もいれば、ソーシャルコンピューティングやアクセシビリティの研究をしている学生もいます。大雑把に、Technical, Design, Behavioral といった暗黙的な区分があり、例えば授業では自分の所属している区分から4つ、それ以外から1つずつを履修することが学位の条件だったりします。なるべく色々な HCI の観点に触れようという意図で設計されたカリキュラムだというのを実感します。その他のユニークな点としては、他の大学によくある Qual や Candidancy といった試験がないことが挙げられます。学位の要件のための項目 (TAなど) がきっちり決められていて、各学年でそれらをしっかりこなし、最後に Thesis を提出すれば卒業になります。

Ph.D. プログラムの入学者 (!= 合格者) は例年10-20人程度だそうです。自分の代は入学者が多かった代で20人近くいます。学部卒で来る人もいれば、自分のように修士をやってから来る人や、社会人を経験してから来る人もいて、多様なバックグラウンドです。自分の代では、デザインの教授をやってからPh.D. プログラムに入り直した人がいて、驚きました。

Department としての縦横のつながりが強いと感じられ、毎週毎週色々なソーシャルイベントが企画されています。有志でイベントを開くのはもちろんのこと、Department の学生代表のような立場の人たちが企画するイベントもあり、それらは大学がお金を出してくれてたりします。チャリでピッツバーグからワシントンまで行く旅が企画されていましたが、自分はまだ怖くて登録できていません (一週間近くかけて挑戦するそう)。

2. 生活ってどんな感じ?

基本的に授業は多くても二つまでという風にアドバイスされるので、週4コマ (1コマは80分、東大の105分に慣れていたので気楽です)で、他の時間は自分で時間の使い方を決めます。授業によっては課題が大変なものもありますが、自分を含め多くの Ph.D. の学生はなるべく課題等が多くない授業を取るようにしている気がします。授業の課題には平均して週1-2時間くらいしか割かず、基本的には研究に時間を使っています。学年が上がるとここからTAの時間などを出す必要があります。また毎週外部の人を招いたトークが定期的に開催されていて、興味があるトピックの場合はふらっと立ち寄って聴講してます。

コロナ禍ですが、基本的に全てが対面で行われています。屋内はマスク着用義務です。自分は授業がある日は大学に行って、それ以外の日は気分 (≒天気) によって家で作業しています。

週末は、前述した通りどこかしらでイベントがあるので顔を出したり、キャンパス裏のゴルフコース (オフシーズンは$10でプレイできる) を回ったり、家でのんびりしたりしています。よく働きよく遊ぶの精神を持っている人が多いと感じ、週末は研究から離れる人が多いかなと感じます。もちろん締め切り前などはそうはいかないのですが。

通学はバスを使うのが基本でした。学生証があればタダで乗れます。ただし、遅れることが多々あったり、場所によってはすでにバスがいっぱいで飛ばされることもあったりしたので、時間には余裕を持って行動することの大事さを学びました。夜遅くまで研究室に残っていた時もありましたが、CMU シャトルという専用の送迎車が朝まで運行してくれていたので、それに乗って帰ることもしばしばでした。

ピッツバーグはアメリカでは治安がいい方の都市なので、普段の散歩などもしやすいです。またビールのブリュワリーがたくさんあるので、よく探索と利用をしています。Untapped というビール記録アプリをせかせかと使ってます。ご飯は、、、、自炊が増えました。

Ph.D. 学生は一律に Department が学費を負担してくれて、また生活費も tax 前で $3000 弱が毎月支給されます。物価もそこまで高くないので、贅沢をしなければ普通に暮らせると思います。コーヒーやスナック置き場を自由に利用できるのも嬉しい福利厚生の一つです。

3. どういう研究室?

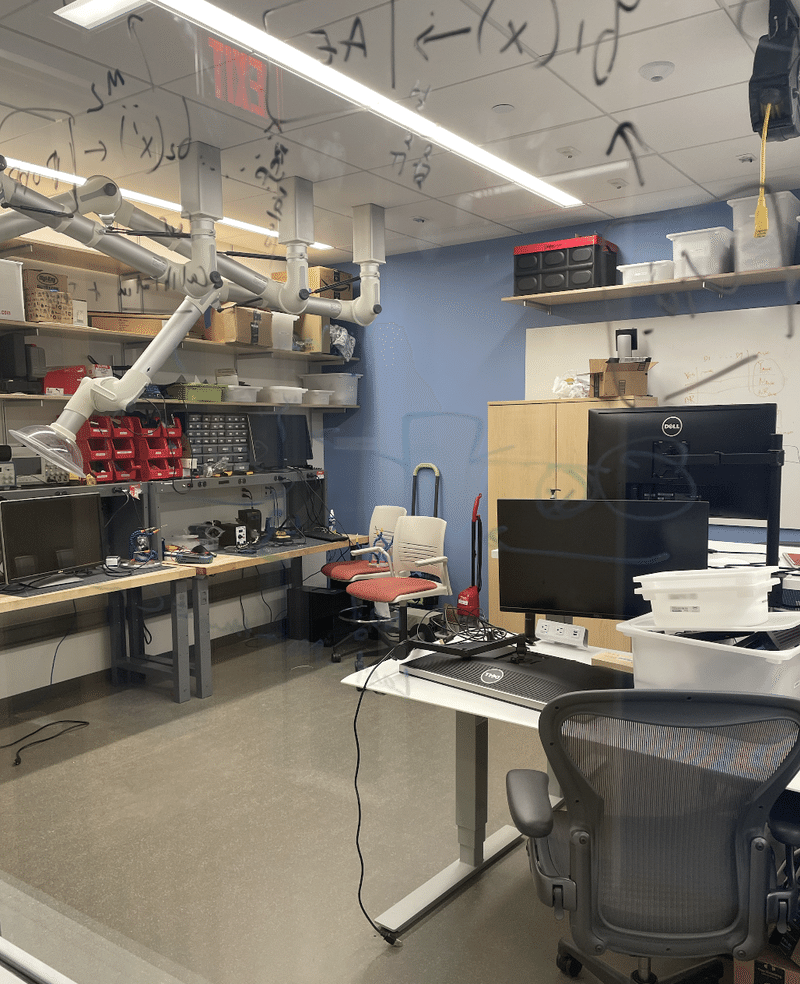

自分は Smart Sensing for Humans (SmashLab) という研究室に所属しています。様々なモダリティで人の行動を計測し、ヘルスケアなどの実際のフィールドの問題に適用するプロジェクトに取り組んでいます。ラボは Ph.D. 学生が3人で、うち2人はもうすぐ卒業するため、自分は新しい世代の1人目といった感じです。アドバイザはとてもサポーティブで週2回のミーティングで、プロジェクトに限らず、独立した研究者になるための色々なことを議論してくれます。

アドバイザの正式な決定は入学後の9月に行われます。ここが CMU HCII のかなりトリッキーなところです。入学決定する前にアドバイザの決定が正式にはできないので、希望しているアドバイザじゃない!といったことも起こり得てしまいます。アドバイザが受け入れられる学生の数も年によってよりけりなので、学生にとっては少しストレスフルな期間です。一方で、アドバイザがいないということはあり得ず、結果論的には不満を持つ学生は例年いないらしいです。事前に決めずに、8月9月に色々な先生とアポイントメントを取ることで、より多角的に研究を考えられるというメリットもあります。もちろんアドバイザにならなかったとしても、その後のコラボレーションはかなりしやすい環境なので、絶対に一緒に研究ができないという訳でもありません。コアドバイズ (二人以上の先生がアドバイザとなる) も一般的で、学年の途中から追加する人もいます。

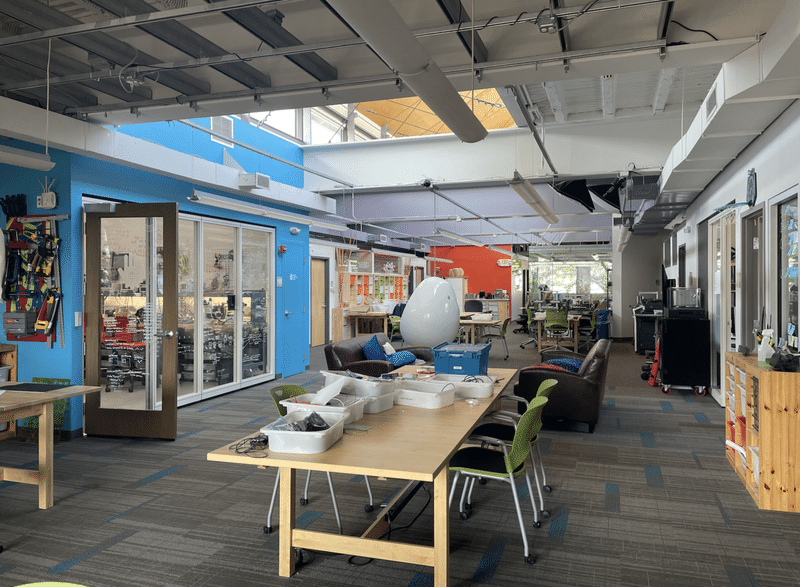

自分は現在のアドバイザの他に、別の先生とも一緒にプロジェクトを行なっていて、そちらの研究室でもたまに作業をしています。こちらはメインの場所とは異なり、学生同士の雑談なども頻繁にある場所なので、良いリフレッシュになります。なんせ場所がカッコいい!

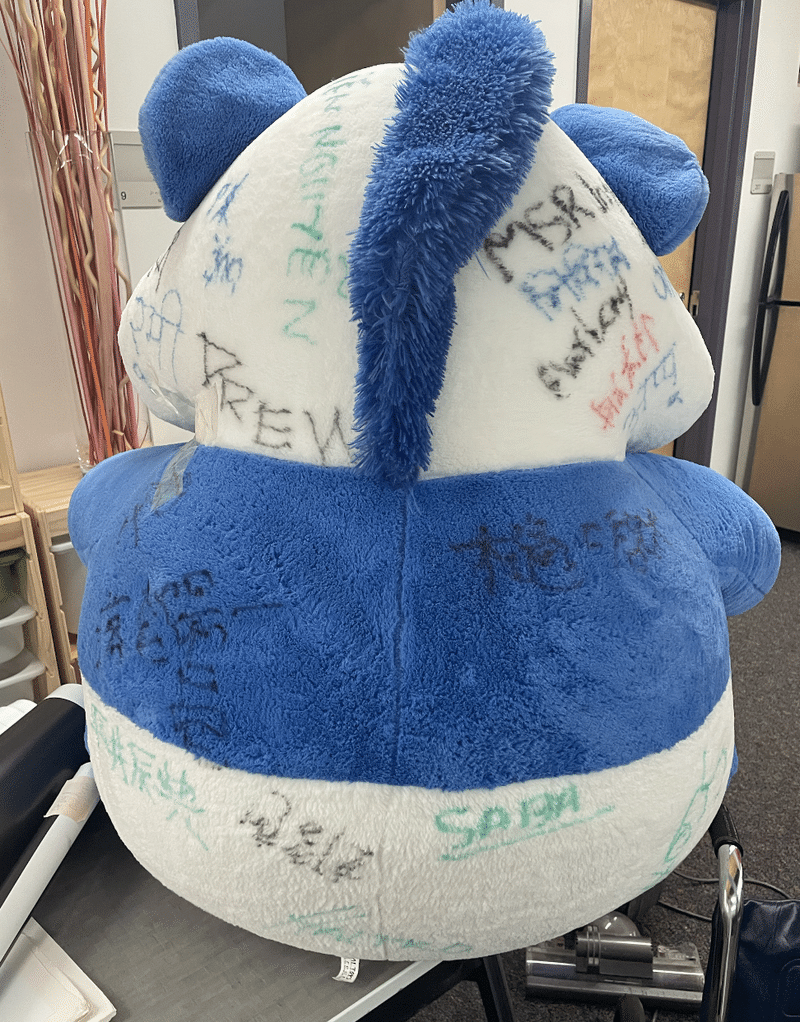

ラボ内にまします巨大なパンダ。ゆかりのある人がサインをしたそう。知っている日本人の名前もちらほら。

4. どういう授業を取っているの?

最初のセメスターでは1年生全員が受ける必修授業があり、それが Process and Theory (通称 P&T) です。これは HCI の研究に関することのお作法をカバーしようという授業です。具体的には以下について学びました。

1. HCI 研究のアプローチについて

2. フェローシップのプロポーザルの書き方

3. サーベイの仕方

4. リサーチクエスチョンの建て方

5. フェローシップのプロポーザルの実践

6. フィードバックの与え方

7. スタディの行い方

8. プレゼンテーションの仕方

9. ネットワーキングの仕方

10. リバッタル・レビューの仕方

11. IRBについて

このような授業は今まで受けたことがなかったのでとても新鮮でした。特に学会会場でのネットワーキングの仕方などは、とても大事ですが、(特に日本人は) 苦手なところなので、それをスキルという形で学べたのは面白かったです。学会というと論文の発表を真面目に聞くのが当然と思っていましたが、重要度としてはソーシャルの方が高く、そのためなら論文発表はスキップしても良いという一つの考えも少し驚きでした。自分の研究のエレベーターピッチを準備して練習する時間もあり、次回以降の学会で使ってみようと思いました。

一番最初にフェローシッププロポーザルの書き方を習ったのも面白い点でした。HCII のカリキュラムでは、外部のファンディングへの応募が学位取得要件に含まれており、自分で研究費を引っ張ってくることの重要性を教わります。同期なども早速 NSF のファンディングに応募していたりと、みんなチャンスがあれば積極的に応募している印象です。注意としては、ファンディングに当たったとしてもそのまま自分のお財布に入ることは基本的になくて、Department (アドバイザ) のもとに行きます。ただ外部ファンディングを持っていると Department から毎月支給される生活費が少し上がります。また競争率の高いフェローシップ (NSF や大きな企業のものなど) は良いアピールポイントなので、CVに強い一行が追加されます。

先輩の話を聞いてもこの授業の評判は良く、こういった HCI 研究をやる上での全体的なお作法が必修としてカリキュラムに組まれているのは CMU HCII の強みだなと思いました。

他には、Human-AI Interaction という授業を取りました。AI システムが発達する中で伴って顕在化される種々の問題を扱いました。具体的には Fairness, Bias, Interpretability といったキーワードで事例ベースで講義を受けました。広く浅くといった講義で、知らなかったトピックに触れることができ、今後自分がシステム開発をする上で何かしらの観点にしたいと思いました。

5. 終わりに

ピッツバーグは冬こそ寒いですが、安全でコンパクトで住みやすい街です。CMU HCII は HCI の中で幅広い興味を持っている人にとってはとても面白い環境だと思います。本記事が何かしらの参考になれば嬉しいです。

出願を考えてみようと思った方はぜひお気軽にご連絡ください!またこのようなサマーインターンシップのプログラムなど、短期で来るプログラムもありますのでぜひ興味があれば検討してみてください。

荒川 陸 (@rikky0611)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?