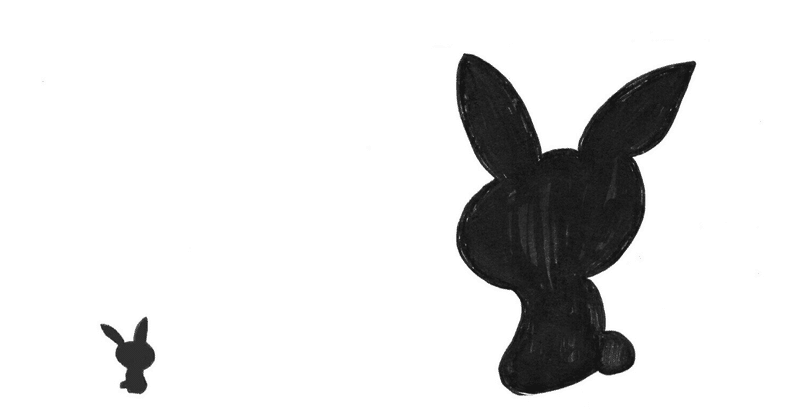

チビとノッポ

中学三年生の時の同級生には、下の名前が私と同じ子が二人もいた。当時は女の子の名前に『子』を付けないのが流行ったらしく、同級生にはそういう名前の子が多かったが、全く同じ名前の子はその二人だけだった。

尤も漢字の表記は三人三様だったから、厳密に言えば『音』だけが同じだった、ということになる。

その内の一人がKさんだった。

Kさんは歳の離れたお兄ちゃんと弟に挟まれた真ん中っ子だった。お父さんは早くに病気で亡くなり、お母さんが家計を支えていた。今思えば大変だったと思うが、彼女は明るく陽気で、そんな大変な感じは全くなかった。

彼女は大変背が高く、物凄く目立った。百七十センチを軽く超えていた。入学した時はバレー部とバスケ部から熱心に勧誘を受けたらしいが、どちらも厳しいことで有名なクラブだったからのんびり屋の彼女は嫌がって、どちらにも入っていなかった。

当時まだ百五十センチに満たなかった私とは物凄い身長差があった。

友達の間では彼女が『ビッグミツル』、私が『スモールミツル』と呼ばれていた。

卒業証書の授与式はちょっと笑えた。

私の年次は卒業生だけで六百名近くいたため、壇上で校長先生から証書を受け取るのは、クラスのあいうえお順で一番目の生徒だけで、残りの生徒は先生に呼ばれた順に自席で起立するのみになっていた。証書は後で教室で担任から貰うのである。

運の悪いことに、Kさんはあいうえお順で私の次に呼ばれることになっていた。

チビの私が呼ばれて起立した後、ノッポのKさんが呼ばれて隣で同じように立つ。下の名前は同じ。なのに身長差はニ十センチ近い。

オマケにKさんの次に呼ばれるSさんは私より小さく、Sさんの次に呼ばれるS’さんはKさんと同じくらい背が高かった。つまり私達四人のところだけ、激しい凸凹が出来てしまうのである。

練習の時から、私達の周りでは立たされる度にいつも失笑が起きていた。

そんな時彼女はいつも、

「背え高すぎたってエエことないでえ。ちっこい方が可愛い可愛い」

と笑いながら、よく頭をナデナデしてくれたものだった。

そんな穏やかでのんびりやのKさんが、一度だけ私の目の前で涙をこぼしたことがある。

ある日、いつものように一緒にお弁当を食べようと、仲良しグループで輪になって弁当を開けた時、彼女はしばらく黙ったまま、お弁当を眺めていた。

「どうしたん?嫌いなおかず入ってんの?」

誰かが固まっている彼女に向かって笑いながら言うと、

「ううん、ゴメン、ボーっとしてた」

と彼女は何でもなかったように笑って、話の輪に入った。

私もたいして気にもとめていなかった。

食事を終えてみんなが校庭に出ていった後、私はちょっと遅れてKさんと一緒に机を元に戻していた。

ふと横を見ると、彼女の目に涙がいっぱいたまっていたので、びっくりして心配になってしまった。思わず手を止めて

「どうしたん?」

と顔を覗き込んだ。

その瞬間、彼女の目からポロポロっと涙が溢れてこぼれ落ちた。

「エヘヘ」

彼女はちょっと赤くなった鼻をこすって照れ笑いした。

「ウチのお母さんな、みんなのお母さんよりすんごいおばあちゃんやん?昨日から『腰痛い痛い』って言うてな、ずっと横になっててん。『購買部でパン買うから寝とき』って言うたのにな、『あかん、ちゃんとしたご飯食べな』って言うてな、作ってくれてん。お弁当見たらな、思い出してなんか、泣けてきてな」

そう言って涙を拭きながら、彼女はまたエヘヘ、と笑った。

お兄さんが随分年上だったから、Kさんのお母さんが高齢なのはあり得る話だと思った。

「参観日とかな、お母さん来てると恥ずかしかったねん。ウチ、物凄いおばあちゃんやから」

と彼女が常々、苦々しそうに口にしていたのを思い出した。

お母さんのことは好きだけど、年老いた母を友達に紹介するのは恥ずかしい、そんな複雑な心境が伝わってきた。

卒業後、彼女はのんびりした雰囲気の高校に進学し、そこでバレーボール部に入った。仲の良い、のんびりしたクラブだったようで、楽しくやっていたらしい。きっと大活躍出来ていたんじゃないか、と思う。

お母さんを支えることも、段々出来るようになっていたのじゃないだろうか。

彼女は今頃、どんなお母さんになっているのだろうか。

元近鉄バファローズの梨田さんの大ファンだった彼女。彼のような優しい笑顔の男性と結婚して、温かい家庭を築いているに違いない、と勝手に想像している。

背の高い女性を見かけると思い出す、大昔の優しい友人である。