札勘

退職して二十年以上経った今になって、若い頃に身に着けた、札勘の技術が役立っている。

レジの両替の時、両替機から出てきた札は再勘するのが基本なのだが、数十枚のお札を一枚ずつてれてれ読むのは時間がかかる為、量がそこそこある時はざっと横読みにしてしまうのである。これだと早い。

私が新入行員だった頃、札勘の練習は必須だった。試験もあって、合格するまで何回でもやり直しさせられた。

今はキャッシュレスの時代だから、新入行員ももしかしたら札勘の練習なんてしないのではなかろうか。出来なくたってたいして困らないかもしれない。少なくとも試験なんてないだろうと勝手に想像している。

札勘は縦読みと横読みがある。縦読みは左手の掌の方に軽く指を曲げ、小指と薬指の間に紙幣を挟み、人差し指の横腹と親指の間に札を挟む。これを右手の指を使って一枚ずつ落としていきながら数える。

ぎゅうぎゅう握りしめると読みづらいが、緩すぎるとバサっと落としてしまう危険がある。軽くしっかりホールドする、といった感じで持つ。少々コツが要る。

あまり札の量が多いと、手が小さい私にはやりづらく、苦手だった。

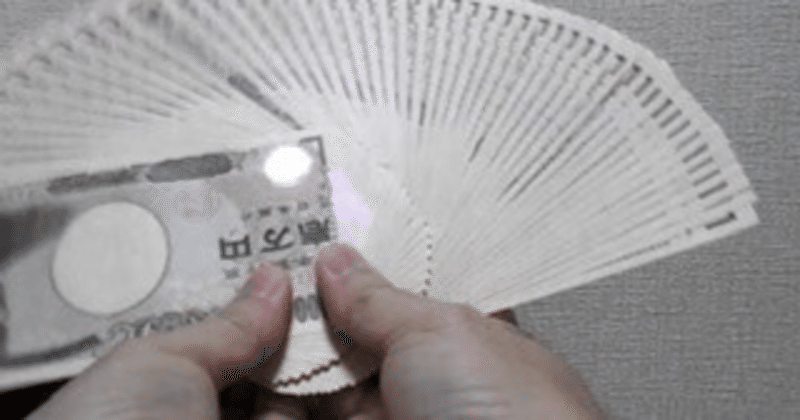

横読みは所謂『扇形』に札を開くやり方である。慣れるまでは難しいが、慣れれば私はこちらの方が楽だった。数秒で開いてしまうので、読み始めるのが早くなるから、急いでいる時などは断然横読みを優先的に行った。

『優先的に』というのは原則、渉外係が札を持ち帰る際は、やり方を変えて最低でも二回、読まねばならなかったからである。『現金その場限り、個人の責任』という標語を毎朝復唱させられていたくらいだから、現金を扱うことの怖さは身に染みて知っている。自分の身を守る為には、何度でも読んで確認することが必要だった。

バブル全盛期だったから、大学時代の同期生には、私同様銀行員として社会人のスタートを切った者も多くいた。ある時、同期会でこの札の数え方が話題になった。

横読みの時、何枚づつ読むか、というのである。

私は先輩から

「札の角を三つ間に挟むつもりで、五枚ずつ読む」

と教えられた。つまり五、十、十五、二十・・・と右から左に読んでいく。世間一般の銀行は皆こうするのだとばかり、思い込んで疑わなかった。

ところが私の言うのを聞いた同期生二人が、

「ウチは違う」

と言い出したので驚いた。

一人は政府系金融機関に勤めているK君。

「ウチは四、一、四、一やで」

えーっと思ったら、その横に居た大手地銀勤務のN君が

「ウチは二、三、二、三や」

という。更に驚いた。すると銀行員同士話しているのを目ざとく見つけて寄ってきた地銀勤務のT君が、

「オレとこは一、四、一、四やで」

というのでビックリしてしまった。

他にも聞くと、三、二、三、二だったりするところもあり、皆で大いに盛り上がった。

基本的に「五枚」が一つの単位になっているのは同じようだが、その五枚をどう読むか、が違うようだ。いくつかは同じ読み方をするところもあったが、ウチと同じ読み方をする銀行は一つもなかった。

「五枚ずつ一気に読んだ方が早いのに」

と私が言うと、みんなから

「ミツル姐さんの会社はガメツイから、早う読んでちょっとでも沢山持って帰れるようにしてあるんと違うか」

とからかわれてしまった。

「なんでや!」

と一応抗議はしたが、内心そうかもしれないな、と思っていた。

札を五枚ずつ読みながら、そう言えば昔はガメツイ会社、なんて言われたなあと懐かしく思い出している。

今やレジも電子マネー決済や、クレジットカード払いが約七割を占める。それでも年配の方は未だに現金でのお支払いが多いから、やっぱり両替は毎日必要になる。しかしこれも徐々に減っていくのだろう。

昔は『履歴書の特技の欄に書ける』などと言われたが、札勘の技術が不要になる日もそう遠くないのかも知れない。