【書籍紹介】岡本太郎『今日の芸術』と僕のメメント・モリ(3500字程度)

さっそくですが、メメント・モリをご存知でしょうか。

ラテン語で「自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな」「人に訪れる死を忘ることなかれ」という言葉らしいです。

悲しいことや辛いことがあって足が止まったりすると、いつもこの言葉が頭をよぎります。

だからこそ前に進まなければならない、と先人に背中を押されるような温かみを感じることばだと思います。

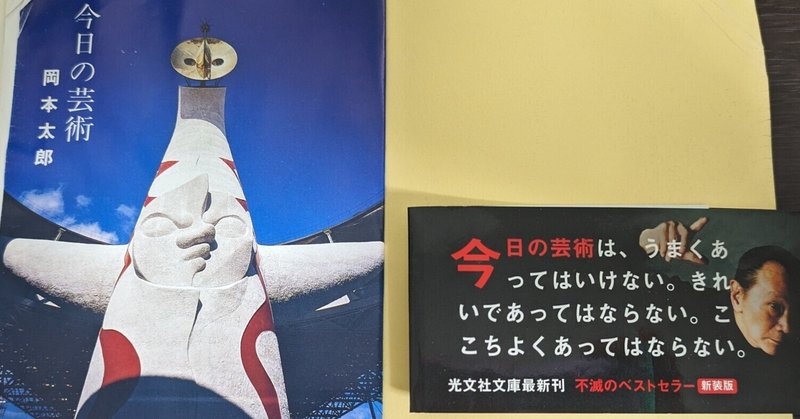

今回はそんな瞬間瞬間を必死に生きようと、世界と向き合うことで心の内にある歓喜を呼び起こすことが大切なのだと教えてくれた、岡本太郎さんの『今日の芸術』を紹介します。

歓喜―内にある魂の叫び

僕は、岡本太郎さんの本を読むとまさに現代人が失っている人間的な営為を復興せねばならないという強い気持ちが生まれる。

『今日の芸術』はそんな社会の部品として生きる現代人に、楽しむということが自らの内側からあふれる生命の本然としたよろこび(歓喜)でなければならないとぶつけてくる。

人間的営為とは、客としてエンターテインメントを受けて楽しむのではなく、自身が主体として行動を伴って楽しむことにある。

例えば、太郎さんの『神秘日本』でも描かれるように、祭りこそ個々人の内側からあふれる歓喜を発散させ、その地域や祭りに参加するすべての人を一体とさせる仕組みを持つ。

芸術は形を保ったものを作品として残すだけでなく、その瞬間に失われるような熱気やある種の狂気でさえも一つの構成要素となり、人間の感情をうねらせ、瞬間的に発散する、そうした空間の形成も一つの芸術といえるだろう。

自らが行う創造的営みが他者を動かし、それに動かされた他者がまた勝手に創造的な営みを拓いていく。孤独な人々の営みが重なり合い文化を築き上げる。

思うにこの世界は当たり前なのかもしれないが、自らと他者の人間同士の関係は開かれている社会であるのに、個々人では閉じた世界と言える。

それは人間が生まれ落ちたその瞬間から本質的に孤独であるから、分かり合えたと思っていても一方的だったり、みんなが共有している常識に馴染もうとすればするほど摩擦が生じたりして苦しむ。どこかでその人になりたい、あこがれや羨望が歪み、人は決して分かり合えないのだと決めつけてしまうのだろう。(僕は機動戦士ガンダムが好きなので、この辺りはニュータイプの話に近いですね)

そんな頭でっかちのインテリに落ち着くのでなく、孤独だからこそ他人を理解しようとする、他人に理解されるために自身の内面を伝える手段を持つ必要があるのだと思う。或いは伝える手段としての存在はそれを意図せずあるというか、きっと最初の芸術家は自分が作りたい以上の理由はなかったのだろう。

個人の内面を正確に映し出せるのは唯一その人の生み出したモノのみであり、そのイメージのみが伝えられる。

梵鐘·歓喜

今の僕が絵を描くことと、中学生のボク

少し僕の話をしたくなった。

夜中12時、米津玄師さんの曲を聴きながら踊ってしまう。或いはサカナクションの曲を聴きながら何かを思い返してしてしまう。

そんな気持ちが耐えられなくなって言葉を紡いだり、絵を描いて今の気持ちを筆にのせてみたりする。

別にそれは誰かに伝えたくてしてしまうのではなく、もっと自分の内側に潜んでいるような心の躍動が勝手にしてしまうのだ。

しかし、こうした心の動きが作品を生み出す原動力になっても自由な芸術活動は本当の意味で難しい。

描きたいイメージがあっても手がうまく出力してくれないし、言いたいことがあってもうまく言葉にできない。

だから日ごろから練習したりするのだけど、型にはめようとして本当に描きたかったことから歪んで面白くなくなったりする。最近デッサンの練習をするようになったが、見たものを写しているだけと言われへこんだことがある。その時は綺麗に描けたと喜んだが、確かに面白くない。集中しているときは気にしなかったが。

見たものをいかに上手に写すかよりも、モチーフをどう見ているか、どうしてそれを描きたいのか、自分はどう見えているのかとか、もっと自分の中身と対話することをサボっていたように思う。

中学生の時は美術の時間が何より楽しかった。それは見ている景色が形になって、その姿を自分にしかできない色で染めて、ほとんど自己満足だけど確かにその景色は誰かに伝わる。今思うとそれは、絵を描いている間ずっと「あの屋根はこんな色に塗ろう」「木の緑は何色も感じるからパレットにたくさん作ってみよう」みたいな実験みたいなことを考えて楽しんでいた。

そんな小さな芸術家が、今こんな小さな部屋でうずくまっていると思うとなんて無駄な時間を過ごしているんだって頭をしばいてくる。

すべての人は創造者でなければならないと太郎さんは言う。

上手く描くことが大事なのではない。自分の自由を徹底的に表現すること、”描くか・描かないか”あとは決心することだけなのだ。

若い太陽

作者は死んでも作品は残る

作品の持つ力は実にすごいと美術史を学ぶとよく気づかされる。

この前龍谷大学の博物館であった神像の展覧会で観た神像たち。それまで見向きもされなかった存在が作品として認められ、都会に出向いて展覧会を開くまでに至るのだ。

それは作者がその地域に生きる人のために彫ったであろうひたむきな想いが作品に映され、この時代まで伝えられる。そして今この瞬間まで大事にされ、僕の眼前に存在する。作者は顔も名前も伝わらないし、その尊像たちは彫刻として見ても決して上手ではない。きっと大工が手すきの時間でせっせと彫ったものなのだが、生み出された尊像がまるでこの瞬間まで必死に生きようと作者の魂をここまで運んできたようにも思う。

それら尊格が何の目的で存在するか、どういった具体的な願いを持つのかさえ分からないものだってあるが、作品を眼前にすると必ずその作者と時間を超えて対話できる。それこそが作品に表現する意義なのだろう。

同じような例で縄文土器もそう言えるだろう。

きっと彼らは今よりもっと少ない言葉で生活していたと思う。文化人類学の書籍などに熱帯の民族と暮らす中で、ある学者がある植物(雑草)の名前を尋ねたが現地の人は笑って「意味のないものに名前はないだろう」と答えた話があった。(どの本から知ったか忘れたので思い出せたら引用したいと思います。)

必要な情報だからこそ名前や意味を与えるのが自然だ。毒のあるものに名前を付けたり、水場のある場所に名前を付けたりそういうものなのだと思う。

そうした限られた言葉しかない世界で確かに太古の人々は世界を眺め、何にも言い表せないような感覚を土器や壁画に込めて残したのだろう。少ない記号や図形で表現しながらも、何か今の言葉で言うマナやエーテルのような満ち満ちたエネルギーを感じるのだ。画面いっぱいに残そうとする縄文時代の芸術家が僕に語りかけてくる。まだ僕には分からないことが多いが、きっとこれを作った感動は今見ている僕より遥かに大きかっただろう。

言葉がないからこそ多くを語りかけようとする、そうした作者の心が作り出した縄文土器は優れた芸術と言えるのではないか。

お気に入りの土器を貼り付けておきます。(文化遺産オンラインへ飛びます)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/548373

そんな世界もいつかは滅ぶ、だから

そろそろ眠くなったので締めに向かおう。

この本は虚しさを抱えたすべての人が読んでほしい。何も芸術家になってほしいとかそういう思いではない。

みんなが役割を演じようとするドラマトゥルギーな社会だから、そんな仮面に意味もなく、自分の中のありのままを作品にぶつけてみてほしい。芸術鑑賞でもいいのだ、その作品を前にして楽しい嬉しいだけじゃなく、気持ち悪い恐ろしいみたいな、そんなありのままの想いに気づけたらいい。

大事なのはその瞬間瞬間で生きたいように生きる、できれば楽しく、後悔なく。

僕は死んで何もこの世界に遺らなかったら悲しいなと思って、なるだけ絵や言葉をまとめて、ようやく最近発信してみるのも大事だなと思った。

いつか終わりが来るその日まで必死に自分の中と向き合って創り続けたいし、いつか世界が滅んでも後悔がなければこの世界に未練も残らないだろう。(滅んだ世界に後悔をのこしたら、独りぼっちの幽霊になってしまうだろうからね)

もしこれを読んで少しでも感じることがあれば、スキでも何でも伝えていただけるととても嬉しいです。何か反応できるよう頑張ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?