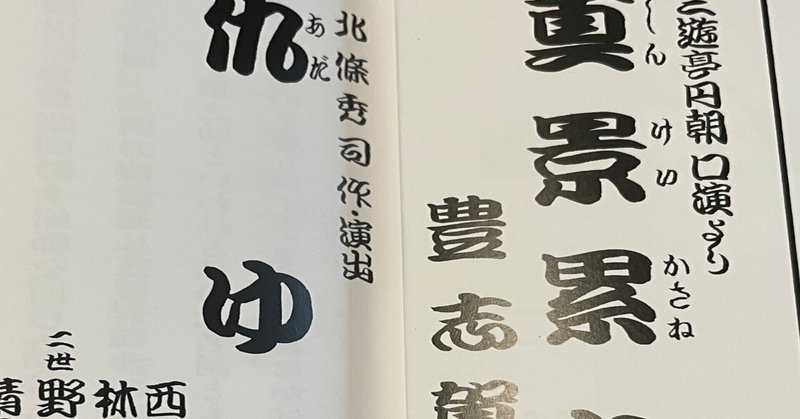

【劇評235】七之助、真に迫る豊志賀の恨み。勘九郎の洒脱な狸の踊り。

七之助が恨みの深さを存分に見せる。

『真景累ケ淵 豊志賀の死』は、明治を代表する落語家、三遊亭円朝の口演から劇化されて、歌舞伎の演目として定着した。

六代目尾上梅幸の豊志賀、六代目尾上菊五郎の新吉の顔合わせで、明治三十一年に市村座で上演され、当たりをとっている。

六代目梅幸は、五代目菊五郎の話として、

「化物と幽霊を一ツに仕ちゃアいけないぜ、化物の方はおどかすように演り、幽霊は朦朧と眠たいやうな心持で演らねばいけない」

と伝えている。

梅幸の『新修梅の下風』によれば、この話を受けて、

「化物は眼をパッと見開いて居りますが、幽霊となりますと眠たいような眼を致します」

と語っている。

今回の上演では、七之助の豊志賀が、この教えに忠実に、観客を徹底しておどかしている。そればかりではない。年若い美男子とむすばれがために、仕事が回らなくなり、挙げ句のはてに面相が変わる病を得た女の絶望と孤独が冒頭から立ち上らせている。さらには、嫉妬深くなる自分をどうしても抑えきれない富本の師匠を演じている。

富本というと、現在では、邦楽の教科書でしか知らない方も多いだろうと思う。豊後節浄瑠璃の一派で、常磐津から別れ、やがて清元の台頭とともに廃れてしまった語り物である。

豊志賀は、町の師匠だが、その美貌を狙ったオオカミが、弟子と称して出入りするような立場だった。

とはいえ、オオカミだけではなく、年若い女性の弟子も同時に取っている。稽古場でのさまざまな思惑をこれまで操ってきたからこそ、豊志賀には、弟子達の思いがどこに逸れていくかが気になってならない。

その心の襞を克明に描き出したところに七之助の手柄がある。

年々、演劇を観るのが楽しくなってきました。20代から30代のときの感触が戻ってきたようが気がします。これからは、小劇場からミュージカル、歌舞伎まで、ジャンルにこだわらず、よい舞台を紹介していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。