大和路うろうろ・大神神社

前回のうろうろから2週間、ストレスもきっちり2週間分溜めてきた。

大和西大寺駅までの車内で、行き先を西の京・橿原神宮方面と決めた。ホームで電車を待ちながら、秋篠寺?(近すぎて行った気がしないかも)薬師寺?(2年前行ったばかりで新鮮味がないかな)橿原神宮?(戦争の話とか、今日はちょっと)長谷寺?(階段がしんどい)談山神社?(行きたいけどどうやっていくかわからん)と消去法。

時間はかかるけど駅近が決め手となり、今日は大神神社を目指すことにした。

古事記は以前、池澤夏樹の注釈付きの現代語訳を図書館で借りて読んだ。古代の人々が、生命の根源をアメーバ状やスープ状のものとしてイメージしたのかなと思うと、やっぱり科学って元々知ってたことを確認する作業なのかという気もする。そういう感覚と自分の中では近いのだけど、この神社は「最古の神社」でありながら貴族主義ではなく、好きな場所だ。

まずはお参り。混んでいるわけでもないのに神様の目を気にしてか、みなさんお行儀よく順番を待っておられる。俗人のわたしは背後の人がつい気になる。集中力は欠いたが、お参りをして、何かいいことをした気になった。

テンションが上がって、かわいい縁起ものでもあれば買おうか、と思ったけど欲しいものはなくて、かわりに年越しの祓というのをやってみた。

人型の紙に氏名を書いて、身体の悪いところを拭う。

わたしはアレルギーで年中咳をしているので、のどを拭って箱に納めた。こんな呪術的行為を、説明書きを読みながら平然と行うようになるとは、この旅日記を始めて明らかに神社スキルが上がっている。

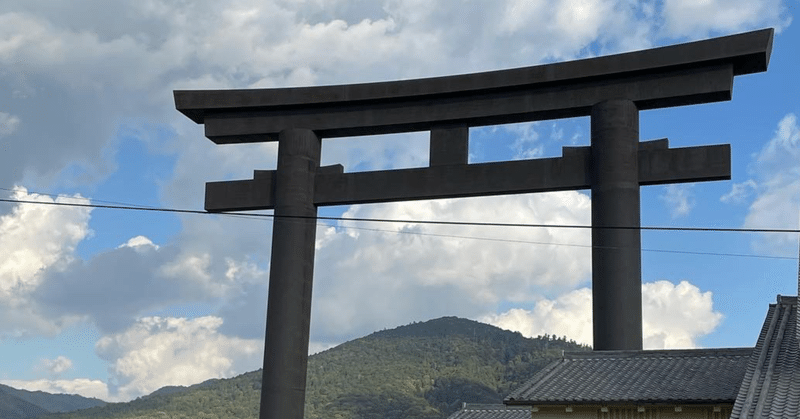

山が御神体(神奈備という)というと、生駒山と往馬大社の関係と同じスタイル。成立年代がそう遠くないのか、神社の構えも似ているように思う。

御神体、神奈備でありながら、生駒山にはわたしの家もあり職場もある。今でも神様が住んで居られるとすれば厚かましい話ではあるが、虫も鳥も獣も巣を作り餌を探っているのだから、人も同じに許されているのだろうとも思う。

一方、三輪山には5年くらい前に上った。「登拝」といって、社務所で申し込みが必要。入山前には整列して神職の方からハイキングではない旨、注意を受ける。小さい山でも勾配は相当きつくて、2度ほど荷物を下ろして息を整えた記憶がある。そうまでして登った割には、山頂に見どころは特にない。展望もない。どんどん人が来るので、手を合わせてゆっくり神様と対話を…という空想的な気分にもならない。どこまでもストイックなところが、いかにも禁足地という感じがしたものだった。

子供のとき、曾祖母がこの山のふもとで蛇の抜け殻を拾い、生涯財布に入れていた話を何度も聞かされた。そのご利益か知らないが曾祖母は商売上手だった。わたしにはその能力は受け継がれず、白蛇やその抜け殻も目にしたことはない。

さて登り口の狭井神社には万病に効くといわれる湧き水があって、紙コップなど用意してくださってある。

山に入ろうとさえしなければ、何となく楚々と女性的な雰囲気で、季節には笹百合の群生が有名。女子校育ちのせいか、ほっとしていつまでもいたくなる。

3年ほど前にもムジークフェストなら の一環として開かれたチェンバロのコンサートを聴く名目で大神神社を訪れたが、そのときも億劫がる同行者にわがままを言って、狭井神社まで足を伸ばし、お水をいただいた。そのときにはたしかこの水で絵や書を行えば上達するとの由緒書きがあったように思うのだけど、どういうわけか今回は見かけなかった。

人影もまばらで、空想に浸ることもでき、満足。

のはずが、まだ立ち去りがたく、水の神様である摂社、市杵島姫神社の前のベンチを借りて休憩することに。この付近在住の上司に「なんと今、桜井に来ています‼︎」旨のLINEと写真を送りつけた。

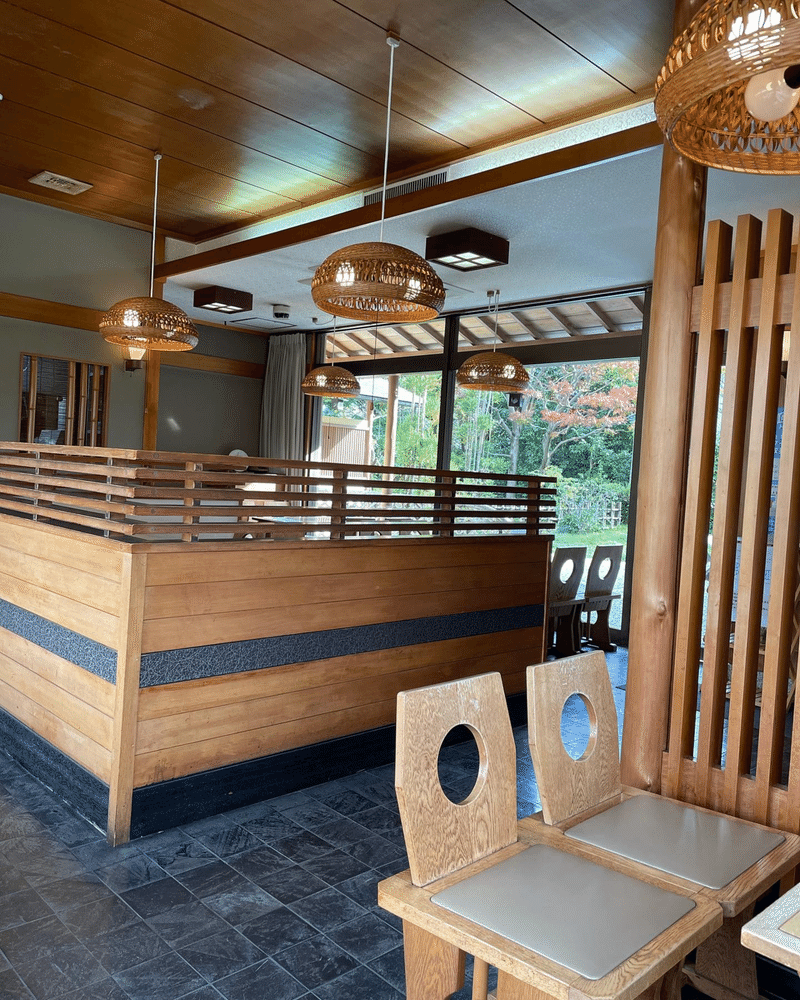

用事が済むとお腹が空いてきた。参道沿いに美味しそうなレトロ食堂の目星はつけていたのだけど面倒になって、通りがかりに「みむろ」で有名な白玉屋さんの喫茶コーナーに入った。バブル期の贅沢な建物で居心地が良い。

せっかくなので栗ぜんざいを注文。

昔ながらのこってり甘い餡は名物の「みむろ」と同じ。ほくほくあつあつで、寒い中歩き回った身にはちょうど良く、おいしかった。

ひとしきり大鳥居を堪能し、これとは別の一の鳥居も見物して、駅へ。網越神社もお社があるだけだけど、いい雰囲気。何となくiPhoneをかざすことは憚られた。

三輪駅は無人で、電車の本数はとても少ない。人気のないホームのミラーで遊び、時間を潰してみたり。

乗り換えの桜井では、そのためだけに行きたい駅前のレトロパン屋さん、マルツベーカリーに寄って、帰宅。

代名詞のアンフライは1枚の片面のみがカリカリだった。ちと残念。

よく歩いたのでよく眠れました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?