『資本主義の家の管理人』~市場の時代を乗り越える希望のマネジメント 第15回 第四章 組織 第十二節 組織の構造

第四章 組織~自由と連帯の交差点

第十二節 組織の構造

<第四章 構成>

第十二節 組織の構造

1.組織の要件:目的、要素、つながり

2.組織の形成:小が大を作る

3.組織のエネルギー:遠心力と求心力

第十三節 組織を動かす~普遍的な重なりと2匹のペンギン

1.組織を動かす、自由、未来、情報

2.普遍的な重なりを作る

3.ファーストペンギン、セカンドペンギン

第十四節 成長の壁

1.30人を超えたら起きること

2.50人を超えたら起きること

3.100人を超えたら起きること

第四章 組織~自由と連帯の交差点

第十二節 組織の構造

「多数の未知の相手と柔軟に協力できる能力が、人類を地球の支配者に押し上げた」

1.組織の要件:目的、要素、つながり

人間が集まって何か継続的な行動を行う場合、集団の規模が一定以上になると必ず組織が必要になります。

人間以外の動物も集団で行動しますが、組織を作って行動をするのは人間だけです。

集団と組織は何が違い、集団が組織になるには何が必要で、なぜ人間だけが組織を作るのでしょうか。組織にはどうやら人間が人間であるための重要な何かが隠されているようです。

組織の必要条件は、「目的」と「要素」と「つながり」です。この中で、集団と組織を大きく分けるのが「つながり」です。

目的とは集団が目指しているもの。

要素とは集団を構成する人。

つながりとは、付加価値を生み出す人と人の関係です。

目的を掲げ、人を集め、人と人の関係を組み立てる。組織のマネジメントは、ひと言で言えばこの3つに集約されます。

組織の付加価値とは、集団で活動することによって個人がバラバラに動くよりも大きな価値を生み出すこと、つまり「1+1>2」になることです。集まって行動しても個人と同じ(1+1=2)かそれ以下(1+1<2)の価値しか生まれないのであれば、それは烏合の衆であって、組織とは言いません。

まず、組織に目的が必要であることは言うまでもないでしょう。何かの目的がなければそもそも人は集まりません。

要素である人については、人員確保という量的側面と、個人や集団の能力やスキルを高めるという質的側面があります。組織を有効に機能させるには、絶対数の確保と能力向上の両面から、要素である人を整備する必要があります。

一番抽象的でつかみどころのないのが「つながり」という要件です。つながりとは、集団の中に人と人の協力関係が作られていること、つまり分業が行われていることです。集団と組織を明確に分けるのがこの分業という仕組みです。

アダム・スミスの『国富論』の中に、衣料用のピンの生産を例に分業の効果を説明する話が出てきます。

ピンの生産は、針金を引き延ばし、切断し、先端をとがらせ、紙で包むなど、18の工程に分かれていました。このすべてを1人で行うと、熟練の職人でもせいぜい1日20本生産するのが限界で、慣れていない場合は1日1本も生産できませんでした。しかし、18の工程を10人に分けて作業させると、1人当たりの生産量は1日4800本に急増します。熟練の職人と比べて240倍、未熟な職人の場合はなんと4800倍も生産性が向上するのです。

このように分業が劇的な変化を生み出す理由は、それぞれが一定の得意な作業を分担するからです。それによって各工程の生産性が高まり、各工程の生産力の向上が集積して全体の生産性を大きく押し上げるのです。得意な作業に集中することでそれまで1だった各工程の生産数が1.5になり、同時に0.5しか生産できなかった苦手な作業を得意な人に分担してもらうことで0.5が1.5になる。作業の範囲を絞れば習熟度も増し、1.5がさらに1.6、1.7へと上昇していきます。こうして「正の効果」をすくいあげることで全体の生産性が飛躍的に高まる。それまで「1+1=2」の足し算だったものが「1.5×1.5=2.25」の掛け算に変わるのです。

しかし、分業が効果を挙げるには、適切な役割の割当と工程間の作業の調整が必要です。不適切な作業を割り当てたり、一部に負荷が偏れば、その工程がボトルネックとなり、全体の生産性は最も低い生産性の工程のレベルまで引き下げられてしまいます。

しかし、それだけではありません。組織における「つながり」は、機能とは別の価値も人間にもたらしています。集団と組織は、分業による生産性の向上だけではなく、そこには人間ならではの違いがあります。

ハチやアリなどの昆虫や、クマやサル、鳥やペンギンなど動物も、巣を作り、餌を獲り、敵から身を守り、寒さから逃れるために群れを成し、その中で女王バチと働きバチ、ボス猿とそれ以外の猿など、ある程度の役割分担も行われています。目的、役割、機能という点では、程度の差こそあれ、他の生き物も人間と同じように組織的な活動を行っていると見ることもできます。

人間のつながりはもっと高度で複雑です。人間は見えないものを言語や概念を使って共有する能力を持っているので、会ったことのない広範囲の人とも連携することができます。概念とは、神話や歴史、宗教や国家などの人々の間で共有される物語(ストーリー)のことですが、こうした特殊な概念の共有能力が人間の高度な幅広い分業を可能にし、他の生き物に比べて圧倒的に多くの成果を生み出し、人類を地球の支配者の地位に押し上げました。これはイスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリが世界的ベストセラー『サピエンス全史』の中で説明したことでした。

ハラリの言う「多数の未知の相手と柔軟に協力できる能力」は、機能や生産性だけでなく、人間社会の基盤を強くする重要な価値観ももたらしました。それは連帯と誇りです。

人類が長い歴史の中で成し遂げてきた成果は、学問であれ、技術であれ、政治であれ、事業であれ、1人の孤独な作業よりも圧倒的に大勢の人々の協力から生み出されています。組織化された集団の力は常に1人の力を凌駕します。反対に、対立や分断、テロや戦争は、積み上げてきた価値を破壊し、何も新しいものは生み出しません。私たちは、組織で活動することを通じて連帯の価値を実感として学んでいます。

組織は人間に誇りももたらします。

組織が人間に誇りをもたらことなどあり得ない。そう思う人もたくさんいるでしょう。組織は人間を小さな歯車にし、自由と尊厳を奪う。それはある面では事実です。

しかし、人が組織に参加するのはそこに役割があるからです。組織が必要とするのは構成員の強みであり、苦手なことや弱みではありません。

野球選手は自分の得意な野球をするから誇りを持てるのです。野球選手にサッカーの試合をさせても、彼が誇りを感じることはないでしょう。むしろ、周りが自分より上手にプレーすることで自己嫌悪に陥るかもしれません。

上手な選手がプレーすることで試合の質が上がり、観衆も熱狂します。サッカー選手に野球をさせても、誇りも感動も生まれません。

「優れた組織の文化は人の卓越性を発揮させる。卓越性を見出だしたならば、それを認め、助け、報いる。そして他の人の仕事に貢献するよう導く。したがって優れた文化は、人の強味、すなわちできないことではなく、できることに焦点を合わせる」

組織は個人の強みを束ね、弱みを消し去る。個人も自分の得意なことで貢献する。その結果、組織は強くなり、個人は誇りを持つ。個人と組織は本質的にこのような関係にあります。強みを束ね弱みを消し去るという組織の原理が、個人に誇りをもたらすのです。動物の集団行動と人間組織の違いはここにあります。

機能面から組織の「目的」「要素」「つながり」に着目し、効果的に組織を動かす。それはそれでとても大事な普通のマネジメントです。しかし、人間の組織は、社会の基盤を成す連帯と誇りも創り出します。そして、それこそが動物と人間を分ける「高度な組織化能力」の所産なのです。

2.組織の形成:小が大を作る

「ヒエラルキーは、部分から全体へ、細胞から器官へ、個人からチームへ、最も低いレベルから高いレベルに向かって発展する。生命が始まったのは、像からではなく、バクテリアからである」

組織は1人の人から始まります。

1人が別の1人とつながって活動を始め、そこにもう1人が加わって3人の小さなチームができる。小さなチームと小さなチームがそれぞれ役割を分担してつながり中くらいのチームができ、さらに役割分担が行われて大きなチームへとつながっていく。1人が2人になり、2人が3人になり、3人が6人になり9人になり、やがて100人、1000人の組織が形成されていきます。初めから大きな組織があるわけではありません。

こうして個人と個人、小チームと小チームがつながり、分業が行われることで付加価値が生まれます。最初は小さかった付加価値も、中チーム、大チームへと分業が拡大するに連れ付加価値も増加していきます。

組織には目的があるので、自ずとそこに近づこうという力が働きます。組織には自己拡大のエネルギーが内包されており、その力によって自然に拡大し複雑化していきます。しかし、拡大のスピードが速すぎたり、複雑化し過ぎると全体のバランスが崩れ、分業が付加価値を生まなくなり、あるいはマイナスに働いたりします。

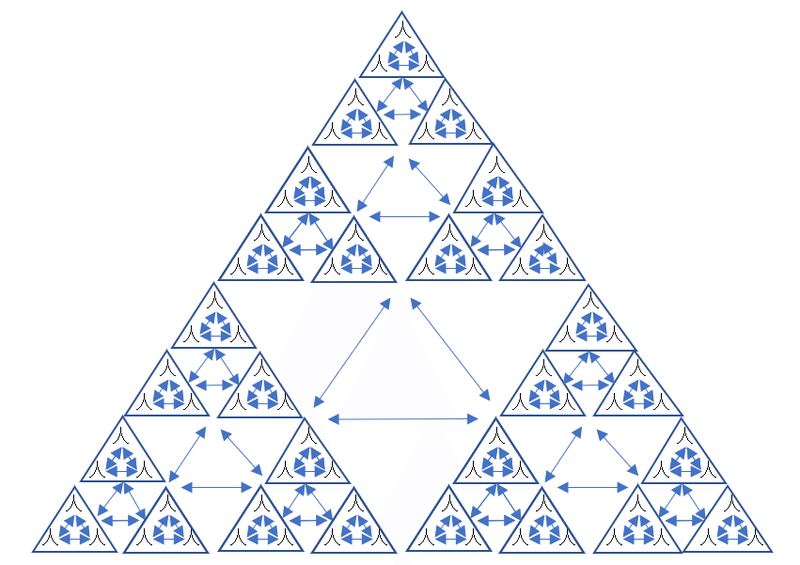

このプロセスを分かりやすく示すのが「コッホの雪片」です。

コッホの雪片は、雪の結晶の形状を示すフラクタル図形(同じような図形が繰り返し現れる図形)の一種で、幾何学的な操作を繰り返すことで生成されます。

この図形がおもしろいのは、周長は無限に大きくなるが面積は有限である(最初の三角形の面積を1とすると、コッホ雪片の面積は 最大で1.6 に収束する)という点です。つまり、人間の組織に置き換えると、複雑にすることはいくらでもできるが、生み出される付加価値には限りがあり、複雑化に比例して全体における個人の存在(一つの三角形)は無限に小さくなっていくということです。そして三角形が見えなくなるくらい小さくなると、いくら変化を続けても全体の形状は同じものにしか見えなくなる。人間の組織においても、個人の存在が小さくなり過ぎて付加価値が限界に達した時は、別の新しい雪片を最初の三角形から作ることを検討する必要があります。

しかし、忘れてならないのは、どんなに複雑化しても、その複雑な形状を作っているのは一つひとつの小さな三角形であるということです。全体の美しい形状は、目には見えない小さな三角形が正三角形であることによって保たれているのです。

大きな組織の中にいると、自分は小さな歯車であり組織に影響を与えることなどできないという無力感を抱きがちですが、決してそうではありません。

組織を支えているのは正三角形の一人ひとりであり、別のもう1人との関係です。1000人の組織はその関係がつながってできています。1人が単独で1000人を動かすことはできなくても、周囲の2人、3人、6人、9人には影響を与えることで、小から大へとその影響が波及していく。組織が変化するとはそういうプロセスなのです。

3.組織のエネルギー:遠心力と求心力

組織には、自己拡大の力とバランス維持の力が同時に働いています。ここでは前者を遠心力、後者を求心力と言うことにします。遠心力は成長本能であり、求心力は維持本能です。成長本能は組織に発展のエネルギーをもたらし、維持本能は存続のエネルギーをもたらします。この両者はともに組織の生存本能です。

個人の中にもこの2つは存在しています。「第一章 見ることと考えること」の「第二節 人間の2つの本能」で見た「私益の追求」と「他者との適合性」がこれに当たります。

「私益の追求」は自由を求める本能の表れであり、「他者との適合性」は「人間は社会から切り離されたら生きていけない」という潜在意識から生じています。他者との関係が断たれれば、自由という概念は消滅し、人は誇りを感じることができず、生きる意味を失います。

組織の生命力も個人の生命力も、遠心力と求心力の2つのエネルギーが拮抗することによって保たれています。遠心力が強くなり過ぎると分業は成り立たず、求心力が強くなり過ぎると自由が失われ、活力が低下します。コッホの雪片の例で言えば、自由の喪失は正三角形の形状が崩れること、活力の低下は面積の限界点です。遠心力と求心力の何れが強すぎても、社会は衰退を免れません。

この2つのエネルギーの均衡点はどこにあり、どうすれば最適な均衡を創り出せるのでしょうか。

本書のテーマである、市場の時代におけるマネジメントの役割は、最終的にこの議論に収れんしていきます。現代社会の深刻な格差や環境問題は、その歪みを察知し修復しなければならないと思う人間の本能によってしか、回復することができないからです。

最適な均衡点はどこかという問いに対する答えは、市場にはありません。それは人間が自ら思考し、他者との関係の中で見つけていかなければならないものであり、その判断こそが市場の時代にマネジメントに託された役割なのです。

では、均衡点はどうすれば見つけ出せるのか。そのヒントについて考えてみましょう。

遠心力と求心力という2つのエネルギーの内、最初にあるのは遠心力の方です。幼児が立ち上がって歩こうとしたり、組織が個人から始まるということがそれを説明しています。最初にあるのは拡大しようとする力であり、その次に拮抗する力が生まれる。遠心力と求心力はそういう関係にあります。

そうだとすれば、最初になければならないのは、拡大する力である自由です。組織における最適の均衡を見つけるためには、自由に感じ、考え、意見を言い、行動する自由を促進することが不可欠です。自由な文化を根付かせ、構成員の背中を押すこと。それが組織の発展のエネルギーである遠心力を強くします。

しかし多くの場合、マネジメントはこの逆のことをしようとします。組織のルールや制度の枠を作り、その枠に構成員をはめ込み、マニュアルや所定のシステムに従って仕事をさせ、組織の決めたことを実行させようとするのです。例外を認めず、個性を押さえることで仕事の質を維持し、効率を高めようとします。

このような組織は、一見したところ秩序があり、安定していて、生産性や効率性が保たれているように見えますが、発展する力はありません。構成員が与えられた制度やマニュアルに従って仕事をするだけで、自由に感じ、考え、意見を表明し、行動しない組織には、発展のエネルギーは生まれません。遠心力がなければ、その反作用である求心力も当然生まれません。

しかし、だからと言って、自由を解き放つだけで組織が機能するはずはありません。遠心力は、組織の目指す方向に向けて発揮されなければ、ただ組織を分裂させるだけです。自由な個人が集団の目的に共感し、強みに応じて役割を担い、協力して成果を生み出す。遠心力に効果的な分業をさせる仕組みが必要です。

それが「第三章 働く」の「第十一節 自由の本能を解き放つ」に登場した、「大きくなったら翼を与えよ」の翼に相当するものです。

翼とは、組織の理念、規範、ルール、制度、そして判断の拠り所となる情報のことでした。理念や規範は大海に漕ぎ出すための海図となり、ルールや制度は船が互いに衝突せずに自由に航海できるようにする警報の役目を果たし、情報は障害物の位置や天候など、それぞれの船が自分で速度や進路を選択するのに必要な判断材料です。こうした翼があって初めて、個人は自由を組織のベクトルに向けて効果的に解放することができるのです。

自由を束縛するもののように思える、理念や規範、ルールや制度、そして組織からもたらされる情報が、実は組織の求心力となり、それがさらに目指すべき方向に向けて遠心力を発揮させる土台となるのです。間違ってはならないのは、最初に枠組みがあるわけではないということ。大きな組織も、制度も、システムも、小さな1人から始まるということです。自由の正三角形を変形させれば、コッホの雪片は瞬く間に崩れ去ります。

組織の分業は、この理念、規範、ルール、制度、そして情報が、構成員の間に「普遍的な重なり」を創り出し、それが土台となって成立します。集団における「普遍的な重なり」が、自由を支え、遠心力と求心力のバランスを創り出します。そして、最適な均衡点は、それぞれの集団の目的や個性、価値観によって違って良い。その均衡点を見つけてバランスを保ち続けること。それが組織のマネジメントの一番重要な仕事になります。

「普遍的な重なり」を持つことによって、組織の効果的な分業が促進されます。自由の背中を押し、「普遍的な重なりを」を作ること。それが集団を組織に変え、人間に誇りをもたらし、組織の発展を持続させるのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?