原発処理水は汚染水ではない

汚染水を海洋に放出するな!と叫んでいる方が未だにいますが、放出されるのは汚染水ではありません。処理水です。

上の記事では中国は日本が処理水を放出することを批判していますが、日本は基準に則った水準で放出します。SNSでも間違った知識で批判している人が散見されていますので、今一度、処理水の安全性についてみていきましょう。

処理水とは?

東日本大震災の事故によって燃料が溶け落ち、今も原子炉に残り続ける溶け固まった燃料を「燃料デブリ」といいます。

燃料デブリは常に水をかけて冷やし続けていますが、核燃料に触れることで高濃度の放射性物質を含んだ水が生じ、これが「汚染水」と呼ばれます。

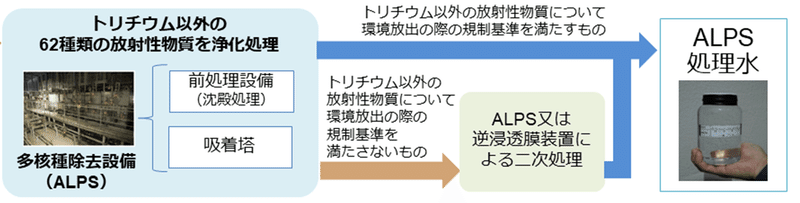

これをそのままでは放出できないので、処理する必要があります。この時使われるのが多核種除去設備ALPS(アルプス)です。

これは前処理設備と吸着等からできていて、トリチウム以外の放射性物質について基準値を満たさないものは、もう一度ALPSにかけたり逆浸透膜で処理することで基準値以下にしてALPS処理水としています。このALPS処理水はタンクに貯蔵されていきます。

なぜ処理水を放出するの?

汚染水は冷やすためだけでなく、流入した地下水や雨水によっても発生します。そして、汚染水が増え続けるということは処理水も増え続けます。

処理水はタンクに貯蔵し続けているんですが、今の貯蔵量はなんと…

130万m3です。身近な例に例えると…

多すぎてイメージしづらいですが、処理水で非常にスペースを食っていて、これ以上貯めこむのが困難です。

そして、これだけ大量の処理水の中に含まれるトリチウム水は約大さじ1杯(15g)程度と、ひじょーーに少ないんですね。

そして、既にタンクの容量の97%を使用しています。もうパンパンなんです。。

処理水を海洋放出しても大丈夫なの?

大丈夫です。

感情的にはホントに大丈夫なの?って思う気持ちも分からなくもないですが科学的に言えば問題ありません。

また、日本政府や東電だけが勝手に大丈夫!と言っているだけじゃなく、IAEA(国際原子力機関)という機関の職員7名と9名の国際専門家(アルゼンチン・米・露・中・韓・仏・英・マーシャル諸島・ベトナム)が訪日し安全性に関する評価を行っています。

その結果「国際的な安全確保の基準に照らし問題はない」と公表しています。

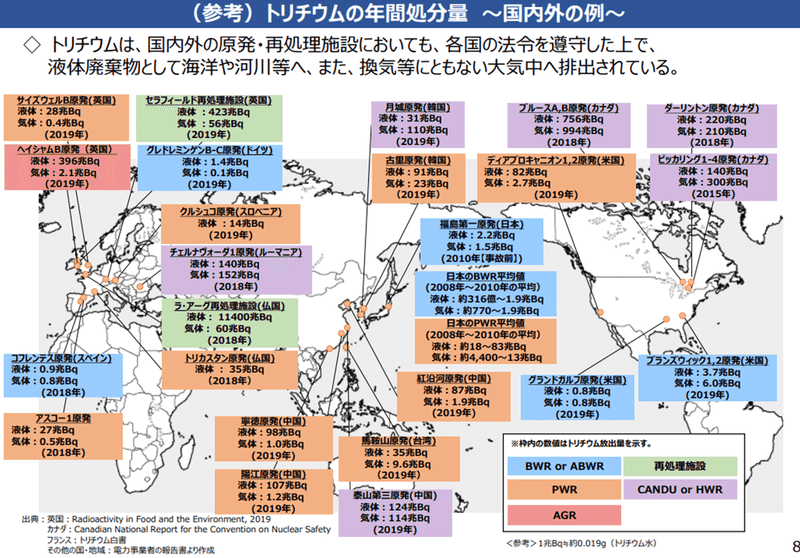

さらに、処理水は日本だけではなく他国も同様に海洋放出しています。

もちろん他国も法令を遵守したうえで排出しており問題ないのですが、他国の方が放射線量は多いです。日本だけが批判される謂れはないでしょう。

じゃあ基準に対してどうなのかというと、タンクの水を再度浄化処理をしてトリチウム以外の核種を基準値未満にします。

そして、海水で100倍以上に希釈してトリチウム濃度を1L当たり1500ベクレル未満に、トリチウム以外の核種を基準の100分の1未満にします。

トリチウムの規制基準は1L当たり60000ベクレルに対してWHOの飲料水基準は1L当たり10000ベクレル、そして放出されるのは1L当たり1500ベクレルなのです。飲料水の基準よりも下回っています。

そして、実際に放出した時の影響ですが、自然界から受ける放射線の影響の10万分の1未満です。海洋放出しても誤差レベルなんですね。

トリチウムって何?

では、先ほどから何度も出てきているトリチウムって何でしょうか?

答えは、「水素の放射性同位体のこと」です。

これらは中性子の数で決まります。トリチウムは自然界でも大気中の窒素や酸素と宇宙線が反応することで生成されています。

大気中の水、雨水、海水だけでなく、水道水にもわずかに含まれています。

【解説】放射性同位体って?

同位体というのは同じ元素で中性子の数が違うものを言います。中性子の数によって安定性が異なり、不安定で放射線を出すものを「放射性同位体」といいます。

有名な例として、炭素14(C14)というものがあります。炭素は通常質量が12のC12というものなんですが、一部、質量が異なる放射性同位体としてC14があります。

この炭素の同位体を利用して、昔の物の年代を調べる「放射性炭素年代測定」という方法があります。生物の体内にはある量のC14が存在するんですが、生きている間はずっと同じ値をキープし続けます。しかし、死ぬとC14が減り始め、この時、C14は放射線を出しながら窒素に変化します。C14の数が半分になる「半減期」というのが5730年と分かっているので、木切れや骨片などに含まれるC14の量を測定すれば、元となった生物がいつ死んだかを知ることができます。

他にも、放射性同位体の重水素は有機化学の分野で活躍する核磁気共鳴スペクトル測定(NMR)で用いられており、重要な役割を担っています。

トリチウムは原子核が不安定なので安定な状態になりたがります。

その際、陽子と中性子の個数を変えてバランスを取り異なる原子核へと変化しようとします。この時に放射線を放出します。

何故トリチウムの除去が難しいかというと、トリチウムは水分子の水素が入れ替わった状態で存在していて、普通の水とほとんど構造が同じです。

そのため、普通の水と区別して分離することが非常に困難です。

処理水に含まれている量は1L中100ngめちゃくちゃ少ない量を分離するコストは非常に高いです。

例えで言うと、双子のAさんとBさんがいるとします。双子なのでそっくりですが、同じ人間ではありません。そして、Aさんと全く同じのクローンを何億人と作ります。その中にBさんを一人だけ紛れ込ませます。

このAさんのクローンの中から、少しだけ違うBさんを見つけるのはどう思いますか?難しいですよね。普通の水(=Aさん)とトリチウム(Bさん)はこのような関係になっています。

そして、自然にもトリチウムはたくさん存在します。年間7万兆ベクレル発生していて、天然のトリチウムは100~130万兆ベクレルです。そして、年間降水中のトリチウムは223兆ベクレルです。

一方、日本全国の原発による海洋へのトリチウム排出量は約380兆ベクレル/年。自然の存在量に比べるとそんなに多くないですね。

トリチウムの人体への影響

トリチウムの放射線は非常に弱いので紙一枚で遮ることが可能です。空気中を約5mm、水中(人体の中)を約0.005mmしか進めません。

トリチウムからの放射線を体の外部に受けたとしても皮膚の表面で止まってしまい放射線の影響はありません。

また、呼吸や口から水に含まれるトリチウムを飲んだりした場合でも、代謝で普通の水と同じように排出されるので人の体に溜まっていくことはありません。

"兆"ベクレルって多くない?数字が大きくて怖い

ベクレルというのは1秒間あたりに放射性物質の原子核が変化する回数です。放射性物質が3つ変化して放射線を出したら、3ベクレルになります。

ところで、水18gに原子がどれくらいあるかわかりますか?

答えは600,000,000,000,000,000,000,000個(6×10^23個)。単位であらわすと6000垓。1兆の6000億倍です。

トリチウム水18gの原子核がすべて放射線を出して安定な物質に変わったとしたら6000垓ベクレルになります。

兆と聞くとすごく多そうですが、原子の世界では当たり前の単位なんです。

なので、○○兆ベクレルって書いてあっても、別に多い数字でもないんです。

トリチウムは生物濃縮されないの?

されません。されないからこそ分離が難しいんですね。生物濃縮されるのであれば、その生物を利用して濃縮・回収することができます。

トリチウムを取り込むとどうなるの?

トリチウムによる内部被ばくは、そのほとんどがトリチウム水として存在する一方、トリチウムが生体内のタンパク質、糖、脂肪などの有機化合物の水素原子と置き換わって生体の構成分子として存在するようになります。

このような有機化合物中のトリチウムを有機結合型トリチウム(Organically Bound Tritium, OBT)といい、生体内に取り込まれたトリチウム水のうちの約 5 ~ 6%が OBT に変わると考えられています。

このOBTの生物学的半減期(代謝、排泄などによって初めの量の1/2にまで減少する時間)は短期成分で40日、長期成分で1年と言われており、体内に取り込まれた大部分が比較的短時間で体外に排出されます。

よって、人の体内に取り込まれたトリチウム水による内部被ばくは低線量被ばくとなります。

ではトリチウムによる健康影響はどのようなものなのか。まず、ほかの放射性物質と比べます。

次の表は経口摂取した場合のセシウムやヨウ素との比較です。トリチウムはこれらに比べると10^-8なので、約1000分の1程度の線量しか持たないことが分かります。

数字の後ろについている×10の上に小さく数字が-8や-5と書いてありますが、これは0.1が何個かけられているかを示しています。例えば10^-2なら(^というのは右上についている数字を意味します。ワードとかパワーポイントなどでは上付き文字にできますが、その機能がない場合、^を使います)、0.1×0.1で0.01、10^-5なら0.1×0.1×0.1×0.1×0.1で0.00001となります。逆に10^2と書かれていたら10×10で100になります。

具体的な影響としては、被ばくする線量によりますが、以下の通りです。

ヒトでの放射線による健康影響は、確定的影響と確率的影響に大別される。確定的影響とは、ある一定の線量(しきい線量)の放射線を被ばくした場合にほとんど個人差なく症状が現れる影響で、被ばくした組織の幹細胞の死滅により発症する。被ばく後数週間で症状が現れる早期影響として脱毛・永久不妊、長い潜伏期後に症状が現れる晩発影響として白内障がある。それぞれのしきい線量は、脱毛が 3 Sv、永久不妊が 2.5 ~ 6 Sv、白内障が 0.5 Sv とされている。また妊婦が被ばくした場合には胎児に確定的影響が現れ、胎児の発育時期に応じて、胚死亡(流産)・奇形を発症し、いずれのしきい線量も 0.1 Svとされ、この線量がしきい線量の最低線量とされている。一方、確率的影響は被ばくした線量に応じて確率的に症状が現れる影響で、被ばくした組織を構成している細胞の DNA 上に突然変異が蓄積することにより発症する。被ばくによリ発症するがん・白血病がこれに相当する。したがって、0.1 Sv 以下の低線量被ばくにより発症する健康影響は確率的影響のみと考えられ、低線量被ばくによりがん・白血病が発症するか否かが問題となる。しかしながら、0.1 Sv 以下の被ばくによる確率的影響の科学的根拠は現在のところ得られていない。

と説明されています。

ここで、トリチウム水を飲んでも安全だ、ということではないことに注意してください。当然ですが、トリチウムは摂らないに越したことはないです。

ただ、海洋放出に限って言うと、自然界から私たちが被ばくしている量に比べて非常に少なく(自然界からの影響の10万分の1)、人間に対する影響は無視できると考えられ、放出することによるメリットがデメリットを上回るため海洋放出を選んでいます。

汚染水(=処理水)が無害ならなぜ農業・工業水として使わないのか

中国の主張はバカバカしいですが、日本でもまじめに言っている方もいます。

処理水の希釈には海水を使っているので、塩分濃度が高く、農業用水に用いると塩害の原因になります。塩害が起こるのは浸透圧やイオンによるストレスが原因とされています。マングローブなどの塩生植物しか高塩濃度環境で生育できません。

一応、海水栽培というものも研究されているらしく、野菜の種類・条件によっては普通の水よりも海水の方が生育に良い場合もあるようです。

次の表は、カイワレ大根を育てたときの収穫量です。Seawaterが海水、カッコの中が何倍に希釈したか、Distilled waterが蒸留水です。例えば4倍に希釈した海水で育てた場合、カイワレ大根は74.7gで、蒸留水の場合、62.8gになっています。4倍以上に希釈した海水は生育に効果が見られたようです。

また、工業用水にしても塩水は錆の原因になります。

そもそも日本は水資源が豊富で、わざわざ海水を使う理由がありません。輸送コストもかかるし、仮に海水を使うにしても最寄りの海から海水を取ればいい話です。処理水を使うコストメリットに乏しいです。

無害なら飲めるよね?

放射性物質という観点で言えば飲めるレベルまで下げられていますが、飲めません。というか飲めたもんじゃないです。海水ごくごく飲めますか?

ちょっとくらい舐めるだけならできますが、しょっぱすぎて飲めません。

さらに、飲料水というのは水道法に定められた51項目を検査して、問題ないことを確認したものが飲用できる水なんです。逆に言うと飲用に処理すれば飲めます。

しかし、トリチウム水は飲まないに越したことはないし、揚げ足取りみたいなこというのはやめましょう。

この解説で処理水のことを理解できたでしょうか?

安全にかかわることなので、批判的な姿勢を取るのは良いと思いますが、理解せずに間違った批判をするのは良くないです。風評被害にもつながります。

もし分かりやすかった、参考になったなど思われたら、いいねやシェアしていただけると嬉しいです。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?