ドイツの一休さんって誰?

ブラウンシュバイクの街を歩いている時の事。

街の記事はこちらにて。

道に埋め込まれているこの石が気になり、早速調べてみた。

『これは、オイレンシュピーゲルのマークで、ブラウンシュバイクの街で目にする』とある。

隣を歩くパートナーに聞くと、すぐにピンと来たようだ。

Till Eulenspiegel

ティル・オイレンシュピーゲル

パートナーが子供の頃によく読んだという、一人の男性の伝説だ。

伝説と言っても英雄とは少しばかり違っており、いたずらの伝説なのだ。

グリム童話は、元々は残虐な話も少しずつ書き換えられ、子供たちへの教訓やおとぎ話のような夢のある話が多い。

こちらのお話は、人をからかったり、いたずらをしたり、相手をギャフンと言わせたり(この形容詞は古いだろうか?)ダークで滑稽譚なお話が多いという。

この石は、彼が被っていた帽子にちなんだマークのようだ。

彼の名前のついた幼稚園は、ドイツ各地にあり、ブラウンシュバイクでは子供達の遊び場の8つを結ぶマークとして使われているようだ。

私は是非この街でこの本が欲しくなり、早速本屋さんを探した。

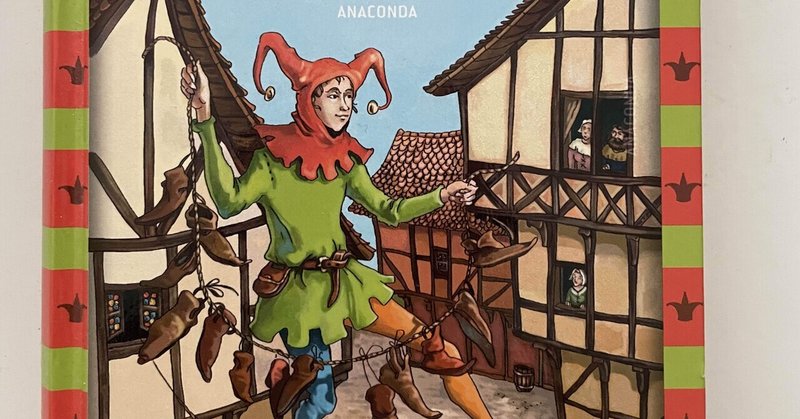

いくつか種類のある中で、この表紙が気に入り購入。

ティル・オイレンシュピーゲルは、実在の人物で、ブラウンシュバイクの近郊の街クナイトリンゲンで生まれた。

しかし、そのお話は民衆に語り継がれているお話を纏めたものなので、編者によって少しずつ話が違うそうだ。

そして、一番最初の編者は誰かという議論があり、今のところはHermann Boteとされており、彼がブラウンシュバイク出身なのだそうだ。

これらの本はドイツで非常に人気となり、各国語に翻訳されて各地へ広まった。

リヒャルト・シュトラウスの交響曲にも、このお話が題材の物があるので、ご存知の方も多いだろう。

また、アルベルト・デューラー、マルティン・ルターなど、幅広い分野の人々に影響を与えた。

さて、オイレンシュピーゲルとは、フクロウ(Eulen) と鏡(Spiegel)という苗字だ。

実際にそのような苗字だったのか、地方の名士を小馬鹿にするためのものなのか、訛りなのか、この名前だけでも様々な説があるという。

彼は、本の表紙のような滑稽な道化師として描かれたり、フクロウと鏡を手にしているものもある。

オイレンシュピーゲルには、色々な逸話が残されている。

一日に三度、洗礼を受けたという話。

①洗礼を受けた日に、

②小川に落ち、泥まみれになり、

③大鍋で洗われた

という事から、その話ができたそうだ。

そして、彼の死についても滑稽な話がある。

彼の棺を墓穴に入れる際、何らかのミスで棺が垂直に墓穴に入ってしまったそうだ。

彼は生前に普通とはかけ離れた生活をしていたため、このままでいいだろうと垂直のまま埋葬されたというのだ。

通常「●●はここに眠る」という言葉が墓標に刻まれるところ、彼の墓標には「ティル・オイレンシュピーゲルは、ここに立っている」と刻まれているという。

誕生から死まで、まるでコメディ映画のような一生ではないか!

ドイツ北部の街メルン。

ここは、オイレンシュピーゲルが亡くなった街。

シュトラウスの交響曲では死刑判決が下ったが、彼はこの街で病死したらしい。

街には博物館があり、街のあちこちに彼の銅像があるそうだ。

そして、この伝説のお墓は、ニコライ教の外部の壁の一部に残されている。

是非いつか訪れてみたい。

ブラウンシュバイクの街にも、オイレンシュピーゲルの噴水や、仕掛け時計もあったそうだが、それを知ったのは自宅に戻る電車の中だった。

次回訪れた際には是非訪れたい。

さて、オイレンシュピーゲルは、色々な職業の見習いをしながら、色々な街に出向く。

そこで、意地悪な親方たちに突拍子もない方法で仕返しをしたり、周りの人をからかったり、時にはグロテスクなお話もある。

当時は、親方制度の強い時代。

親方に反抗できない民衆たちは、オイレンシュピーゲルの本を読み、笑い、溜飲を下げていたのだろう。

また、子供達にとっても、愉快ないたずらは人気だっただろう。

本を読み進めていくと、私の記憶に残っているものがあった。

それは、こんなお話だ。

仕事を探していたオイレンシュピーゲルは、ビールで有名な街Einbeckのビール醸造所で働き口を見つけた。

初日に飼い犬に噛まれ、ズボンを破かれてしまうというアクシデントがあったが、その醸造所で働くことになった。

ある日、親方は結婚式に招待され、夫婦揃ってお出かけをした。

残って作業していたメイドも、その結婚式のダンスを見たいから「ホップをよく煮ておいてね」と彼に言い残し出かけてしまう。

オイレンシュピーゲルは、工場に一人きりになり何をしたか。

なんと、親方の飼っていた犬を、大鍋に入れて煮込んでしまったのだ!

その犬の名が「ホップ」だったからなのだが、もちろんメイドが言っていたのは、ビールの原料のホップのこと。

これはズボンを裂かれた仕返しだろうが、流石にやり過ぎだ。

結婚式から帰ってきたメイドは、何が起きたのかを知ると、真っ青になる。

そこへ親方が、泥酔した状態で帰ってくる。

メイドは親方に何が起きたかを話すが、親方は酔っているため上機嫌のまま「明日話そう」と言い、ベッドに行ってしまう。

オイレンシュピーゲルは、翌日の親方の怒りを待つことなく、夜のうちに醸造所をこっそり去ってしまう、、、

あらすじは、このような内容だ。

このように、オイレンシュピーゲルは悪さをしては別の街、別の職業の見習いとして、点々とする。

さて、ドイツの慣用句でとてもビックリした時の様子を、Da wird der Hund in der Pfanne verrücktと言うそうだ。(私はまだ一度も聞いた事がないのだが)

直訳すると「フライパンの中で犬が発狂している」となるが、このお話が基になってできた慣用句だというから面白い。

それにしても、楽しい気分で帰ってきたメイドが、鍋を覗いた時のショックは相当なものだっただろう。

私が子供の頃に読んだお話も、どこかの国で、犬を大鍋で煮込んでしまうお話だった。

日本でも、いたずらする狸をこらしめて、狸汁にして食べてしまうとか、昔話には残酷なお話はたくさん出てくる。

昔話は、時に子供心に強く印象に残るものがあるものだ。

テレビ放送されていた、まんが日本昔ばなしが懐かしい。

オイレンシュピーゲルは「日本の吉四六さんや一休さん」と形容されるそうだ。

とんちのように楽しめるものではなく、決して愉快ないたずらばかりでもないが、こんなお話が日本にもドイツにもあると知り、不思議な気分になる。

人間は、どこにいてもどこに住んでいても、考える事は一緒なのかもしれない。

あぁ、あの本は、ドイツのお話だったのか。

私は何十年も前のことを、ぼんやりと思い出していた。

また同じ本を手にしているなんて、私はあの頃と何も変わっていない。

しかし今は、そのお話が生まれた国に住み、そのお話をドイツ語で読むことができる。

これは大きな変化と、そして小さな成長だろうか。

日本で翻訳されている本も、私が持っている本の表紙と同じように、道化師の格好をしてるものがあった。

私が幼い頃に手に取ったのは、この本なのだろうか。

グリム童話とはちょっと志向の違う、もう一つのドイツのお話、ティル・オイレンシュピーゲル。

旅の途中で予期せず幼少時代を思い出し、懐かしい気持ちになった。

グリム童話の思い出の街はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?