【本文無料/作成ガイド有料】持続化補助金”鬼”スケジュールで公募開始

皆さんこんにちは!起業・創業コンサルタントのようしゅう|中小企業診断士です。

小規模事業者持続化補助金(第16回)が公募開始となりました。

今回はかつてないほどタイトな日程で、申請を考えている方は早急な対応が求められます。

小規模事業者持続化補助金って?

小規模事業者持続化補助金(以下、「持続化補助金」)は、従業員数が少ない「小規模事業者」が活用できる補助金で、「販路開拓に繋がる取組み」を補助するものです。

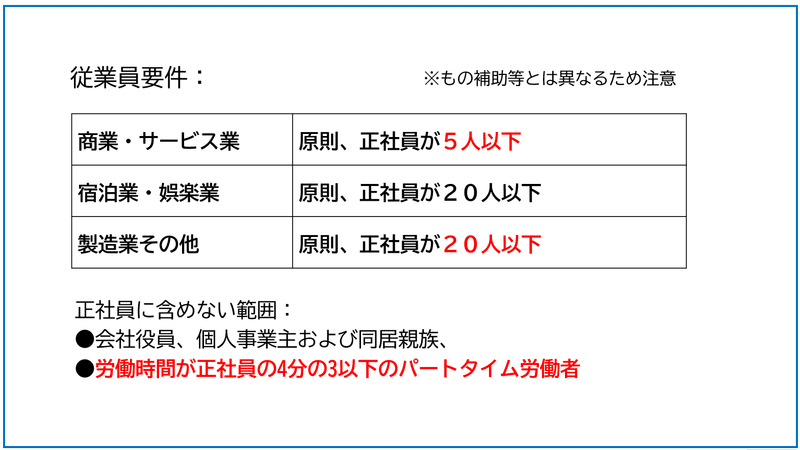

<従業員数について>

各業種によって従業員数の定義が異なりますので、ご自身がどこに該当するかをご確認ください。

また、「パートさんは従業員に入るのか?」という疑問が湧いてくると思いますのが、結論から言えば「多くの場合、従業員に含めなくていい」ということになります。

ただし、必ずしも「パートさん=従業員ではない」ということではありませんので詳細は下記の記事をごらんください。

<補助金額等について>

補助金額は50万円~最大250万円となっています。

通常枠の場合、補助率2/3・補助上限50万円となります。

つまり、75万円の投資に対して50万円補助されるということです。

最近、私のところに相談にこられる方は「賃上げ枠」で200万円申請される方が多いです。

賃上げ枠で申請する場合、「補助事業終了時点で、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること。」が必須条件です。

<例>

事業場内で最も低いパートさんの時給:1,120円

東京都の最低賃金:1,113円

事業終了時点で:「1,163円以上に引き上げ」してないと補助金が貰えない

<スケジュールについて>

今回の第16回公募はかつてない ”鬼” スケジュールになっています。必ずご確認ください。

第16回公募の特徴は何と言っても「申請期間の短さ」です。

5月8日(水)に公募開始し、商工会・商工会議所に「事業支援計画書」を発行してもらうためには5月20日(月)までに持ち込まなければなりません。

事業計画書を作成する実質的期間はわずか12日間しかありません。

また、採択発表8月ごろ~事業期間11月4日となっており、仮にスムーズに交付決定が下りたとしても3ヶ月しか事業実施期間がありません。

この間に補助事業であるチラシ作成・配布、看板設置、折込広告投函、店舗改装、設備導入などを終えなければなりません。

ちなみに規定上、補助事業でチラシ等を作成しても、事業期間内に配布した分だけが対象経費になりますのでご注意ください。

このあたり事前に業者さんと打合せしてスケジュールを組んでおかないと、最悪の場合「発注したけれど成果物が間に合わず、補助金が貰えない」というケースも考えられます。

採択後のことまで考えながら申請されるとよいです。

「販路開拓に繋がる取組み」とは

持続化補助金は「販路開拓」に繋がる取組みが対象となります。

持続化補助金が定める販路開拓は以下の通りです。

❶新たな市場への参入に向けた売り方の工夫

これは既存商品を新たな市場(新たな顧客)に届けるための施策です。

具体的には、トマト農家さんがネット販売始めるために、トマトを販売するためのECサイトや商品ロゴ、パッケージを作るなどの場合がこれに該当します。

※農協など「系統出荷のみ」の個人農家さんは本補助金の対象外となります

こういった取組みは既存の商品を新しいお客さんに販売するための「売り方の工夫」に該当します。

このパターンは既存商品の認知拡大や販路の開拓というシンプルな構成になりますので、持続化補助金の中でも比較的通りやすいです。

❷新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良や開発

新商品を開発し、新たな市場(新たな顧客)に届けるための施策です。

具体的には、コインランドリーを経営している事業者が、コインランドリーの待ち時間を有効活用してもらうために、女性向けフィットネス事業を開始するなどの場合です。

こうした新たな商品やサービスの開発には、設備導入や店舗改修などが伴うため、少し戦略的な話になってきます。

既存事業の強みを活かしたり、新事業と既存事業の相乗効果などが求められるため、持続化補助金の中でも難易度が上がります。

【要注意❶】対象経費にならないパターン

持続化補助金の対象経費は基本的に販路開拓(新たな顧客獲得)に繋がれば、幅広く対象となります。

チラシ、看板などの広報費はもちろん、厨房設備やホームページ作成、店舗やトイレ改装費なども対象になります。

注意したいのは、チラシやパンフレット、ホームページなどは「商品・サービスの宣伝に限る」という点です。

例えば、会社案内パンフレットや会社ホームページのようなものは直接的に「顧客の獲得」に繋がらないため、対象外となっています。あくまで商品・サービスの宣伝のためのものです。

また、「申請したんですが不採択でした」というケースで、よくあるのが「単なる移転に伴う店舗改装」です。

例えば、「飲食店が手狭になったから場所を移して営業したい。」などのパターンです。

こういうのは普通に書いても絶対採択になりません。

実は私のところには「他の支援機関のサポートを受けて不採択になった」という案件がいくつも来ます。私がサポートをさせていただくと、同じ案件でも採択されたというケースがほとんどです。

これがまさしく「中小企業診断士としての腕の見せ所」というやつです。

ここでは詳細を書きませんがいつか公開したいと思います(たぶん有料)。

【要注意❷】ウェブサイト関連費は1/4まで

昨今は、SNS広告やネット販売などデジタル関連の支出が増えています。

しかし、本補助金では「地道な販路開拓」を求めているため、こうしたウェブサイト関連費に該当する経費は1/4までしか対象にできません。

上記のように、チラシ、フリーペーパー、看板で30万円、ECサイトが45万円の合計75万円の場合、ウェブサイト関連費の割合が60%になってしまいます。

この場合、例えECサイトが45万円かかったとしても、補助金は10万円までしかもらえないことになります。

通常枠で上限50万円貰えるからと言って、このウェブサイト関連費の割合に注意していないと後から痛い目を見ることになります。これから申請される方は十分にご注意ください。

事業計画書の作成方法を完全解説

さて、ここからは事業計画書の作成方法を解説していきたいと思います。

事業計画書は2部構成になっています。

第1部が「現状~3年後の中期計画」

第2部が「今後1年間の取組み」

となります。

第1部「現状~3年後の中期計画」

まず第1部は自社の現状分析から始まります。

自社がこれまで積み重ねてきた歴史と現状を振り返ることで、自社の持つ強みや課題などを掘り下げていきます。

そして、市場や顧客の動向、競合の状況などを行い今後の目指すべき方向性を導き出していきます。

ここまではいわゆる「3C分析」と言われるフレームワークです。

自社の現状と市場の動向を把握した上で、今後3年間で成長するためのビジョンや方針、戦略などを立てていきます。

ここまでが第1部のおおまかな内容です。

第2部が「今後1年間の取組み」

第2部では、第1部で立てた3年間のうち、1年目の具体的な取組み内容を書いていきます。

この具体的な取組み内容が「補助事業」になるわけです。

販路開拓の取組内容として、設備導入、店舗改装、チラシ配布、商品ブランディング、展示会出展、講演会実施など、さまざまな施策が考えられるため、自社にとって何が効果的かを検討しながら取組内容を考えます。

また、販路開拓に伴う生産性向上施策も対象になります。

私が実際にご支援したケースだと、社労士の方が新サービスを始めるにあたり従業員雇用が必要になるため、そのための事務所改装・設備導入という形で申請し、採択されたこともあります。

あくまで「販路開拓に伴う」生産性向上の取組になりますのでご注意ください。

あとは事業実施体制や事業スケジュールといった実現可能性を示し、その効果を言葉や数字で示していくという構成です。効果に関しても単なる売上だけでなく、雇用創出や地域経済への波及効果など様々な観点から書いていくとよいでしょう。

「事業計画書が書けない」という方のために

ここまでの解説を見ても事業計画書を書く自信がないという方のために、事業計画書完全記入ガイドを販売します。

私がこれまで持続化補助金を50件以上ご支援してきて、ほとんどこの書き方で採択されています。不採択になったのは1件だけで、その1件も「この案件では通りません」と伝えたうえで、政治的パワーで書かざるを得なかったものです。

個人的な考えとして「持続化補助金については事業者さんご自身で頑張って申請してほしい」という想いがあります。

なぜなら、私のようなコンサルが書かなくても十分採択されるからです。

事業再構築補助金やものづくり補助金の場合、経営戦略が絡んだり、専門的な知識が必要になるため、経営の専門であるコンサルが書いた方が通りやすいのは事実です。

しかし、持続化補助金の場合、国が「事業者さん自身で初めての事業計画書を作ってほしい。」という制度設計をしています。

だからこそ、郵送申請を受け付けていたり、金融機関のような「認定支援機関」ではなく商工会・商工会議所に相談する仕組みになっているんです。

また、それ以上にご自身で思っていることを形にしてみるという経験をして欲しいからです。

私はコンサルに託した事業計画書は、採択されて以降は想いが入らず、その後の事業も上手くいかないケースをたくさん見てきました。

ご自身で苦労して計画書を作成し、採択された喜びは想像を超えるものだと思います。そして、その体験や想いこそが事業に対して更に真摯に向き合うことに繋がるはずです。

そうした想いから私は有料で持続化補助金の申請支援は受けておりません。

ただ、「そんなこと言ってもいきなり事業計画書を作れない」という方のために「事業計画作成のポイント」を販売します。事業計画書の書き方を詳しく解説していますので、よければご覧ください。

「事業計画書作成のポイント」を購入したいという方は、以下よりダウンロードしてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?