【小説】ハッピーアイスクリーム・⑥ロイホにいる通り魔

葛飾 ハッピーアイスクリームを復活させたい

片田 呪いを検索したくない

シバタ 原稿が終わったあとの世界に行きたい

こっくりさん 子供

世界史教師 おまえ、生徒?

登録者の少ない動画配信者 ぬるい水がきらい

髪の毛をひっつめた人 電子レンジの前ではぼんやりしている

何かをふりあげてあわてる男 男

日曜日、朝の十時までぐっすり眠ってしまったシバタは、パソコンを持って駅前にあるロイヤルホストに行った。家にいたら、寝るか食べるかネットをつないでいるかになってしまう。前回喫茶まりもでまるで書けなかったことを考えると、どれくらいの進捗が望めるかはわからないが。

メニューを持ってきた女性に、シバタはその場でナポリタンスパゲティとドリンクバーを注文した。

隣の四人掛けテーブルには、飲み干されたグラス、椅子にムーミンのミーがプリントされた大きなトートバッグが置かれている。

貴重品などは大丈夫なのか、とりあえず自分がきたから大丈夫だがと思いながらシバタはリュックからパソコンを取り出した。ドリンクバーの前には人がたかっている。たぶん隣の客もその中にいるのだろう。

テキストを呼び出していると、メロン色のグラスを持った女子が歩いてきて、シバタはあっと声を上げそうになった。まりもでバイトしている子じゃないか。

女の子がこっちをちらっと見たので、シバタはあわてて席を立ち、ドリンクバーに向かった。

コーヒーを運び、ナポリタンスパゲティを食べ、「いる」を「いた」にし、「だ」を「だった」に直し、読点をつけたり外したり改行をしたりと作業的なことばかりやって、問題の章には手つかずだった。

何か甘い飲み物でもと立ち上がると、奥のテーブルの方から若い女が走ってくるのが見えた。金色と灰色と黒髪がまじりあった長い髪をしている。トイレかと思ったが、トイレは彼女が走ってきたさらに奥にある。

複雑な髪の女は、泣きそうな顔でシバタの前をすり抜けていく。その足元にフォークやスプーンが散らばっている。地震かと思ったが身体は揺れていないし、天井から下げられている丸いランプも、微動だにしていない。

女がどこに行ったのか確認しようとしたとき、カウンターテーブルの脇の厨房へと続く西部劇によく出てくるドアがばたんと開いて、パーカーを着た男が現れた。よれよれのジーンズは裾が長すぎて、履いている靴の先しか見えない。

仕事終わりのスタッフなら裏口から出て行くだろう。フードの下からちらっとのぞいた目が、上目遣いに睨んでいるようで、右手に何か光るものを持っているなと思ったら、背後で甲高い叫び声があがった。

さっきの複雑な髪の女が口に手を当てて叫んでいる。あわてて振り返ると、男は右手の光るものを掲げて、走りだすところだった。

男は、通り魔なのか。しかしここは、通りでない。いや、そんなことは関係がない。厨房から出てきたということは、右手に持っているのは刃物かもしれない。

そう思ったら、シバタは自分の身体よりもテーブルに置いたパソコンが心配になり、座っていたテーブルをとっさに確認していた。中古ショップで買ったけどずっと不具合続きだった前任者よりよく働いてくれた。腹痛に耐えているようにくの字に開いている姿は、いつまでたっても残りの書き直しを進めることのできない自分の苦悩にあきれているようにも見える。

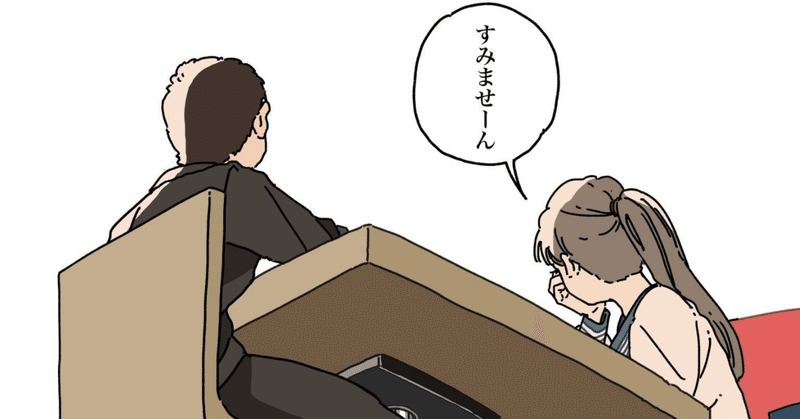

隣の女の子は騒ぎにはまったく関心がないみたいに、だるそうにカップの中を覗きこんでいた。

正気か?怖くて動けないというふうでもないし、もしかして何も気づいていないのか? 座っていた客たちはいっせいに立ち上がり、店の奥へと逃げはじめていっているぞ。

男は、自分でもどうしたらいいのかわからないんだという顔でぐるぐる走っている。ドアが開いた時に鳴る、ぴんぽんという音がすると、急に我に返ったように姿勢を正して、何も知らずにのん気に入ってきたカップルを押しのけるようにして出て行った。男が駆けて行った通りには誰も歩いておらず、向かい側のガソリンスタンドの明かりがまぶしく照らしているだけで、車一台走っていなかった。

シバタはよろよろと自分のテーブルに戻ると、尻餅をつくみたいにしてソファー椅子に沈み込んだ。閉じられたノートパソコンの表面は温かい。さっき見たときは、少しだけ開いていたと思ったのに、重みで自然に閉じたのだろうか。

腹減ったあ、という間延びした声が聞こえてシバタは隣を見た。まりもの女の子は、空になったグラスを両手で押しやるように、テーブルの上で伸びをしていた。

「あの、大丈夫だった?」

女の子は、伸びたままの恰好で顔だけをシバタに向けた。

「大丈夫って、なにがですか?」

「なにがって、今、大変だったよね?」

「大変?」

「気づいてなかったの?男が走りまわって、店の中は大騒ぎだったんだよ」

「何を言っているんですか?」

「何って…だから今…」

まりもの子は、ようやく体を起こした。

「何も起きていないですよ。みんな普通にご飯食べたりしてますよ」

彼女の指差した方を見ると、複雑な髪の女は何事もなかったように、テーブルでパフェをつついていた。他のテーブルも似たりよったりで、床には、皿もフォークもスプーンも落ちていなかった。普通のファミレスだ。

「ずっと寝てたから夢でも見たんじゃないすか?」

「寝てた?」

「物凄いはやさでナポリタン食べて、パソコン画面見ながらぼーっとしてるなあって思ってたら、一分もしないで、つっぷしてましたよ」

「そんな…」

「よっぽど眠かったんですね」

ということは、今のは全部夢だったのか。それなのに、赤の他人の女子高生に話しかけちゃったのか。

「ごめん。いや、ほんとうに申し訳ない」

恥ずかしいな俺、とか言っているうちに彼女はメロンソーダを飲み干した。それを見てシバタはつい、なんか食べる?と聞いていた。

「は?」

「余計なお世話だけど、ずっとドリンクしか飲んでないみたいだったし。それにお騒がせしちゃったからさ。もちろん、変な気はないです。それで、さっきの恥ずかしさが帳消しになればと思って」

「おごりですか?」

「もちろんです」

「じゃ、ナポリタンにします。あなたが食べてるの見て、食べたいと思ってたんで。あと自分の名前は葛飾で、喫茶まりもって店ででバイトしてます」

おごると言ったせいだろうか、まりもの子は急に自己紹介をしてきた。

「葛飾さん、俺はシバタです。ナポリタンだけでいいの?サラダとかは?」

「サラダはいらないです、なんか打ち消しになる気がするんで」

「そっか。俺は肉食べます」

「また食べるんですか?」

「ハンバーグにするから、シェアしよう。もちろん、先に切り分けます」

和風ハンバーグを二人に切り分けた。それで程よいサイズだった。肉は頭の回転に役立つだろうか。残ったポテトをつまみながら、葛飾さんが聞いた。

「シバタさんは、作家なんですか」

「違うよ、ただの趣味で書いてるだけ。普段はサラリーマン」

「この前の金曜に、まりもでも書いてたから」

「知ってたのか。あの日は休みもらったんだ」

「休みにずっと書いてるの」

「ずっとでもない。よくさぼるし、家にいるとすぐにスマホ見るから、今日は会社に置いてきた」

「えー。スマホと体を分離できるとかありえないな」

「ほんとはすごく見たいけどね」

言いながら、なんかエロい会話だと思われてないだろうかと心配になる。

「それで、原稿進みましたか?もうすぐ書き終わらないといけないんでしょ」

「え…?」

「あと十四日しかないんでしょ。あ、もう十四日切ってるか」

「なんで十四日って、知ってるの?」

「まりもにいたとき、あと十四日だって、ぶつぶつ呟いてたから」

自分はそんなことを言っていたのか。

「なんならその原稿、見てあげましょうか」

「え?」

「てにをはくらいなら直せるし。古典と現国だけは得意なんで」

「でも俺、書いたもの人に見せたことないんだよ」

「公募に出してるのに?」

「それはそうだけど、友達とかには見せたことがなくて」

「でも、もう読んじゃいましたよ」

「えっ、いつ?」

「さっき、シバタさんが寝てるときに」

「そ、それでどうだった…」

「それはどうでもいいんで。それこそシバタさんはが考えるとこじゃないですか。あたしが何言っても、始まらないし」

「それはそうだけど」

「てにをはとか、いろいろ直すんで、シバタさんは寝ててください」

「わかった。終わったらデザートおごる」

おかしな成り行きだった。でもこれで寝て起きたら、残りの章を直せる。そしたら十四日後にいけるんだとシバタは思った。もう、十四日後ではないけれど。

ハッピーアイスクリーム⑦に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?