幸い(さきはひ) 第十一章 ④

第十一章 第四話

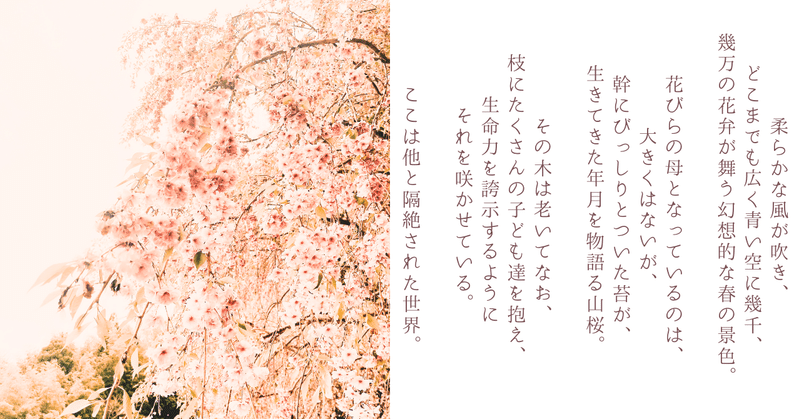

「ついこの間まで、紅い枝の合間に青い空が覗いていた景色が、仰ぐ視界すべて、薄紅の雲で埋め尽くされていました。

花がすべて開いたのだと、私は胸を高鳴らせ、以前くぐった穴を探しました。

しかし、穴はどこにもありません」

以前くぐった穴は塞がれていた。

どうしたものかと悩んでいると、近くの沿道の巨木が目に留まる。

それは白塀にも届きそうな大きさで、自分にも登れそうな剪定《せんてい》のなされていない木だった。

「私は、近くの木を伝って白塀の上に登りました。

そこから目的の花木の幹へとつたいました。

入ったのは、体が全てが可憐な花束に埋め尽くされた、夢のような世界。あまりの夢心地に油断していたのでしょう。幼い私は足を滑らせました」

とてつもない衝撃と痛みを覚悟した、しかし、

「そこは貴方様の膝の上だった。

私を待っていたのだとおっしゃってくださいましたね。

貴女様は私のことを花の精だと例えてくださったけれど、私にも貴女様が夢物語の王子様のように思えました。

花で満たされた世界の中、私を腕に抱いて、柔らかに微笑む様は、母が寝物語に読んでくれた絵本の、きらきらと輝く王子様そのものだったのです」

女子はその時の思い出がまるでそこに存在するかのように、空気を含ませた左手を右手で包むように胸の前に合わせる。

感慨に浸る様は、薄金の髪と陶器のような肌が相まり、まるで天使が祈るかのよう。日の光に反射してきらめく金色の髪には、染めていた頃の黒はもうどこにも残っていない。

「けれど、私は母が亡くなって以来、父以外の人間と関わったことがなかったため、どうしていいかわからず、再び逃げ出そうとしました」

まさか飛び降りた先に人がいるとも思わなかったのだ。

「そんな私を貴女様はことさら優しい声で呼び止め、宝石のような美しいクッキーをくださいましたね。

バターがたっぷりと使われた木苺ジャムのクッキーは、口いっぱいに香ばしい香りが広がりました。

木苺のジャムは酸っぱくて、でもとても甘くて、私の頬はすぐに崩れました。」

一つ食べると止まらず、差し出されるままに、無我夢中で食べた。

幼さ故の行動ではあるが、今思い出すととても恥ずかしい。

甘さをはらんだ酸っぱい思い出。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?