拾ったパンを食べない。人にあげない。【Wikipedia海獺さん 講演】

探究部顧問のMr.Sです。

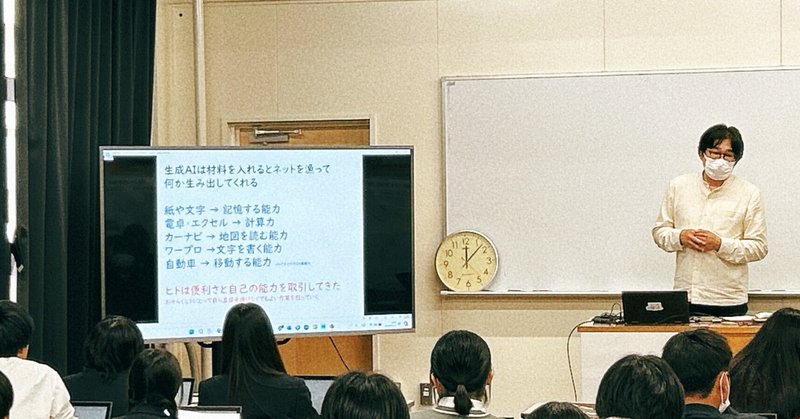

5月7日、2年次生が履修する選択科目「地域創造学Ⅰ」にて、Wikipedia海獺さんにご講演をいただきました。

ありがたいことに海獺さんが記事にしてくださっています。

講演に際して様々な準備をしてくださったこと、感謝いたします。

大変学びの多い時間となりました。

講演内容については、海獺さんの記事をお読みいただくのが最も伝わりやすいかな(意図含め)と思います。私は、感想中心に記事にしていきたいと思います。

1.情報リテラシーのアップデート

・顔をネット上にアップした。

→他の画像や動画と合成されて、別の用途で勝手に使用された。

・声だけをネット上にアップした。

→詐欺の音声として使用された。

講演の中でAI合成動画を拝見しましたが、もう何を信じていいのかわからなくなります。

今はまだ多少の合成っぽさを感じますが、この技術が発展していけば、その精度も高まり、本物と合成を正確に判断するのがより難しくなることでしょう。

そうなると、たとえ本人が「これは自分じゃない」と主張しても真偽を正すのは難しいでしょう。影響力を持った人の顔や声が、犯罪として利用されれば、多くの被害者を出しかねません。

最近はYouTubeやSNSに「合成っぽい画像・動画」が出回っていますから、生徒は身近に感じる話題だったのではないかと思います。

さて、学校では広報活動の一環として、生徒の活躍をPRする機会があります。これも方法を誤れば、不特定多数に生徒の顔や声といった素材を提供してしまうことになりかねません。

生徒の匿名性を確保しつつ、情報発信していくことは可能なのでしょうか。

学校として、生徒の安心安全のために、どのような配慮が必要なのでしょうか。

Adoさんが、第74回NHK紅白歌合戦で顔出しをしなかったことは記憶に新しいです。

顔出ししなくても、紅白で圧巻のパフォーマンスができる時代。私たちも情報の扱いについて考え、議論を交わしていかなくはならないのかもしれません。

2.なぜそのパンを食べるのか

食べ物はあなたのからだを作る。

情報はあなたの考え方を作る。

私たちは、落ちているパンを食べませんし、誰かにそれをあげません。

なぜなら、食中毒等の健康上のリスクがあるからです。私たちは、その食べ物を信用して、口に運ぶまでに様々な情報を収集します。どこで買ったのか、どんな味なのか、賞味期限は切れていないのか。

しかし、情報はどうでしょう。

誰がどんな目的で書いたのかわからないものを信用してしまうことはないでしょうか。それを拡散してしまうことはないでしょうか。

「文部科学省が調査した統計データである」「〇〇新聞のこの箇所に書いてある」「この文献のこの箇所を引用している」など、主観ではなく、その情報を信用できるのか吟味することが重要そうです。

落ちているパンを食べて、お腹を壊した。

落ちている情報を信じて、誰かを傷つけてしまった。

どうしてその情報を信じられるの?ということを自問自答しながら、情報元にあたり、信頼できると思える情報であれば自分の中に取り入れ、そうでないものは遠目に見ておく、くらいがいいのかもしれません。

3.これから

ICTの活用が当たり前の時代に生きている生徒たち。スライド作成だってお手のものです。

生徒たちには、情報を上手く活用し、活躍していってほしいです。

そして、ICTの有用性・危険性を次世代に伝えていってほしいと思います。

海獺さん。とても楽しかったです!

昼食時の、Wikipediaの話もとても興味深かったです。

ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?