ウィキペディアを使った学校図書館向けの体験学習〜海獺メソッド(仮)〜に挑戦

皆さん、こんばんは。飯能高校 探究部 顧問のMr.Mです。

以前、飯能高校 すみっコ図書館司書の湯川さんから、元ウィキペディア日本語版管理者の海獺さんが考案された海獺メソッド(仮)という学校図書館向けの体験学習を教えていただきました。

興味はあったのですが、なかなかトライすることができず数ヶ月。この度やっと探究部の活動として取り組むことに。

そうとなったら、いざすみっコ図書館へ!

この海獺メソッド(仮)の手順は以下のとおりです。

<手順>

1.ウィキペディアに書かれている記述で、出典がついておらず信頼性が担保されていないものを課題としてウィキペディアンがピックアップ(学校関連や地域に関するもの)

2.ウィキペディアンはグーグルスプレッドシートに課題を記載する。

3.学校の担当者は課題を生徒に示す。

4.生徒は課題文章の出典となる書籍を探し、書誌情報を得る。

5.学校の担当者は、その書誌情報が適切な出典であることを確認する。

6.生徒は課題箇所と書誌情報をグーグルフォームに記入する。

7.ウィキペディアンは出典情報をウィキペディアに記載する。

以上となります。

海獺メソッドの実施で想定される効果とポイントについても海獺さんがまとめてくださっています。

<海獺メソッドの実施で想定される効果>

1.成果物が反映される調べ学習の実践

2.情報の成り立ちの理解と情報の取捨選択能力の向上

3.情報発信者としての責任

4.成果物が多くの目に触れることによるネットリテラシーの向上

5.著作物・著作権・書誌情報に対する理解

6.学校関連・学校周辺に関する知識の増加。愛校心、シビックプライド

7.ウィキペディアに記載することでのSDGsやグローバリズムへの関心アップ

noteで情報を発信している探究部には非常に有効な効果がありそうです。

<海獺メソッドのポイント>

1.生徒は直接ウィキペディアを編集しない

→ネットトラブルが起きにくい

2.継続することで、担当者、生徒自身が課題を自由に設定できる

→担当者が編集をすることもできる

3.どの地域でも実施が可能

→担当者とのメール、メッセンジャーなどのやりとりだけで実施

4.特別な機材は不要

→ネット環境とPCともしくはタブレット程度

5.実施費用が発生しない

→時間の制限がないので移動や時間の拘束がない

6.生徒の個人情報を収集しない

→フォーム上には判別用の任意のニックネームやチーム名を記載するのみ

取り組むハードルはとても低いです。これなら思い立ったら図書館でできる活動!

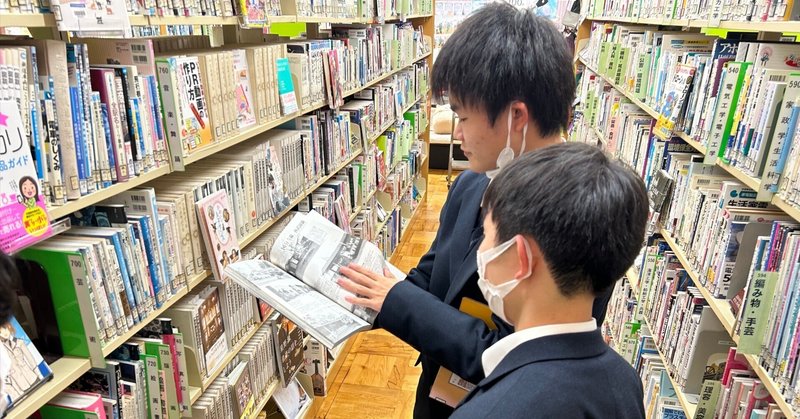

まずは図書館に行って、探究部員とともにこの海獺メソッド(仮)の手順を確認します。

今回の課題は以下の内容。飯能に関する課題を用意していただきました。

関連しそうな書籍を探究部員が探します。

内容が確認できたら、いざ入力フォームに出典情報を記入して完了。

今回は時間がなくて全ての課題を終えることができませんでしたが、とても良い活動だなぁと思いました。

何よりも生徒が本に触れることができる。そして、本のページをパラパラとめくっていると、全く課題とは関係のない情報が目に留まることも。それがまた良いのです。

その本を開かなければ出会わなかった情報、言葉に触れる。そんな機会があることは幸せなことです。

探究部として継続的にこの海獺メソッド(仮)を続けさせていただきたいと思います。

このような機会を設けてくださった海獺さん、情報を共有してくださった湯川さん、ありがとうございます!

海獺メソッド(仮)に取り組んでみての感想

今回、海獺メソッド(仮)を探究部で取り組んでみて感じたことを箇条書きしたいと思います。

・課題の数、カテゴリー数があれば、教室サイズの生徒数(30-40人規模)、さらには学年での探究活動等にも使えそう。

・学校図書館利用率は間違いなく上がる。学校図書館に書籍がない場合は、書籍の取り寄せ、市立図書館などの利用にまでつながる。

・生徒がレポートなどを書く際に出典に関する意識が芽生える。

・ウィキペディアのような誰もが知っているサービスに自分が関わったという自意識が芽生える → なんだか楽しい、嬉しい → 学習モチベーションアップ。

・ウィキペディアの情報の信頼性も高まる。

・生徒がこの活動に慣れてくれば、生徒自らが課題(出典の記述がない文章)を見つけ出すことが可能となる → 興味関心のある分野でより深い情報に到達できる。

・期間を決めて、課題をどれだけクリアできるか大会を開催する → やはり課題の数を準備する必要がある。

とりあえず、今の段階で思いつくのはこれぐらいでしょうか。

とにかくこの海獺メソッド(仮)はすごく可能性を感じます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?