昔からあった、日本のインテリジェンス

1 戦国時代の交渉術

古今東西、歴史上においてもインテリジェンスとその手法は存在していたようです。例えばテレビなどでもエピソードとして頻繁に紹介される、豊臣秀吉他の武将がよく用いた戦術「篭絡(ろうらく)」。これは敵陣中枢部の武将と秘密裏に内通し、関係を深化させたのちに恩賞という見返りを提供するか自陣の人質を盾に脅して服従させるかして結果的に自陣に有利な状況すなわち「寝返り」を促す手法ですね。「戦わずして勝つ」ためにはなくてはならない戦術で、この籠絡が得意な武将は珍重され戦国大名から厚遇を受けていたとみられています。

2 忍者、そして署名(花押)

さて、ここで敵陣の相手方とどうやってコミュニケーションを取っていたのか?などいくつかの疑問が湧いてきませんか?

🔹 現代のようにSNSやメールなどの通信網が発達しているわけでは無いのに、どうやって敵陣の武将とやりとり、交渉ができたのでしょうか?

🔹 敵陣武将は、籠絡してくる相手方から恩賞を約束されて或いは人質などの脅しにより「裏切り」を約束するわけですが、ではその恩賞の約束或いはブラフをかけてきている相手方が本物の人物(上記の例で言えば豊臣秀吉)かどうかをどうやって認識できたのでしょうか?

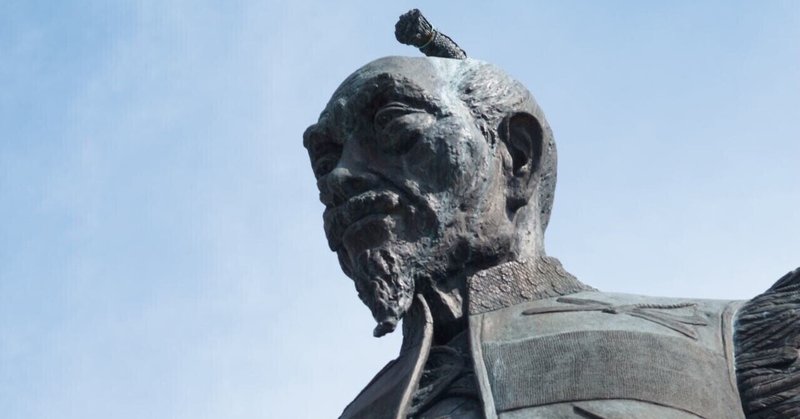

キーマンは、メッセンジャーすなわちスパイ。この当時で言えば忍者でしょう。彼らは縦横無尽に命を顧みず主人のために敵陣と自陣を行き来しながら主人の意向を敵将に伝達し、時には主人がしたためた文書を携え交渉の最前線で暗躍したのでは無いでしょうか?また、文書を作成した人物が本人かどうかを敵将に認知させる手段としてには、文書の最後に自筆での署名(サイン)が用いて相手に識別させたようです。これを「花押(カオウ)」と言います。戦国武将はそれぞれ独自の花押を持っていたことが知られています。

ところで余談ですがこの花押は実は現代でも使われていることはあまり知られていません。どこで使われているか?

それは。。。

花押

閣議書に閣僚の意思を表わす花押を毛筆で書くことが内閣制度創始以来の慣習となっている。花押は、別名「書き判」とも言われ、その形が花文様に似ていることから「花押」と呼ばれている。広く使われている花押は、そもそも中国の明時代に流行した形が、江戸時代初期に伝えられたもので、先ず天と地の両線(上下の二線)を横に引き、この天地の中間に自分で考えた文字を簡単な形にして作成している。(首相官邸ホームページから引用)

ということで、内閣の閣議書に今でも用いられています。

3 現代にも生きているインテリジェンス手法

さて、この籠絡という交渉術。実は現代でもその手法は生かされています。それがインテリジェンスなのです。例えばあなたが競合他社の情報を入手するために競合社内の社員を協力者にして自分の欲しい内部情報を秘密裡に入手するという図式です。

このインテリジェンス手法については、みなさんお馴染みのCIA(米国中央情報局)やMI6(「エム」16ではありませんよ。エム・アイ・シックス)、DGSEなど諸外国の情報機関或いは日本の法執行機関が日常茶飯事的に業務で活用しています。

インテリジェンス手法には、基本プロセスとシステマチックなセオリーがあります。これを正しく理解して実生活の場を使って実践・練習すれば練度も上がり実際のビジネス・シーン、家庭内、人間関係の円滑化に役立つことは間違いありません。インテリジェンス手法は、後天的でなおかつ訓練してテクニックを磨けば正しく実行すれば誰にでもできる後天的な技です。

4 これから先のお話です。

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。

これから先は、

🔹 このインテリジェンス手法を自分で身につけビジネスの場で実践してみたい

🔹 日頃の人間関係で使えるのか?であれば試してみたい

という方々に向けてこの道17年の不肖わたくしが段階的、システマチックにお話しして一人でも多くの方にこの手法を体験・体感していただきたいと思います。

もし、そのような方々が一定数集まればの話ですが。自分も興味がある、やってみたいと思われる方は右下のハートマークをポチッと押してみてください。みなさまからのサインをお待ちしております。

☞ 続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?