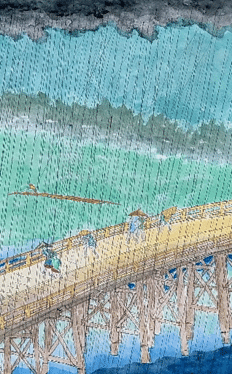

学芸美術 画家の心 第49回「歌川 広重 名所江戸百景 大はしあたけの夕立 安政4年(1857)刊」

広重といえば各地の名所を描いたことで有名だ。

そして浮世絵といえば、北斎の富岳三十六景と広重の東海道中五十三次を思い出す。

広重といえば各地の名所を描いたことで有名だ。

そして浮世絵といえば、北斎の富岳三十六景と広重の東海道中五十三次を思い出す。

今現在でもふたりの風景画は私たち日本人に特に親しまれている。

しかしこのこの当時(1700年代中頃から1800年代初頭)の浮世絵は、美人画が一番、二番は役者絵、三番は武者絵と決まっていた。

風景画は美人や役者を目立たせるためのもので、一流絵師は描かなかった。

それを一変させたのが十返舎一九の読み本、東海道中膝栗毛に描かれた挿画だ。読む人に旅心を誘(いざな)い、あたりに当たった。

そして北斎の富岳三十六景(1831年~1834年)が発刊されると爆発的に売れた。

その次に出た東海道中五十三次も売れ、風景画を美人画と同等、いやそれ以上の地位に押し上げた。続いて満を持して描いたのが「名所江戸百景」だ。

この絵は、広重の死の前年60歳のときに描かれた最高傑作の一枚で、斬新な要素がいくつも含まれている。

その一つは、風景画でありながら縦長に描かれていることにある。洋の東西を問わず風景画は横長と決まっている。今でもほとんどが横長だ。

縦長にすることにより見る者の視線を上から下へ、また下から上へと誘う。そして大川の流れが左から右へと視線を誘導する。

この絵の大きなテーマは大川にかかる美しい橋の橋脚を見せることにあるが、この橋を左下から右上に、川の対岸を左上から右下に配することで見る者の心に落ち着かない一種の不安を与える構図になっている。

はからずも頭上の黒雲から大粒の雨が容赦なく道行く人に降りかかる。

人びとは「ヒヤー」、「参ったぜ」などと口走りながら、足を速め家路へと急ぐ。

大川を下る筏(いかだ)も絶妙に配されている。

さらに絵の下部にベロ藍(あい)(プルシャンブルーのことであり、ドイツ・ベルリンで作られた藍色だからベロ藍と呼ばれた)の上ぼかしが、画上は黒雲の下ぼかしが見られる。水彩画でも油絵でもぼかしは簡単にできるが、版木とバレンを使ってのぼかしはとても難しい。

その技法を摺師(すりし)とともに広重は開発した。

やがてこの藍色は広重ブルーと呼ばれ、ヨーロッパで、文化芸術の中心地フランス・パリでジャポニズムを引き起こす一枚となり、ゴッホやモネ、アールヌーボーを称する芸術家たちに多大な影響を与える。

ではなぜ広重はこんな荒々しい絵を描いたのだろうか。

1853年(嘉永6年)ペリーが浦賀に来航し、日本中に不穏な空気が漂っていた。そんな中、旅の帰りであった広重も黒船を見たといわれている。

翌年の1854年(寛政元年)静岡県沖、遠州灘でマグニチュード8.4の巨大地震が発生し、江戸城の堀も崩れ、町は壊滅状態になった。

その傷も癒えぬ寛政3年には大雨による大水害が起き、このとき大川も決壊し、死者数は寛政の大地震を上まわる大災害となった。

天地ばかりか人心も不安な状況にあった。

悪いことは重なるようで、この年江戸の町をコロリ(コレラのこと)が流行り、広重もこの病にかかりあっけなく死んでしまう。61歳だった。

これからの浮世絵界を牽引すべく大天才が逝(い)ってしまった。

広重が死んで10年後、幕府が倒れ明治元年となる。

そして、浮世絵は紙くずになった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?