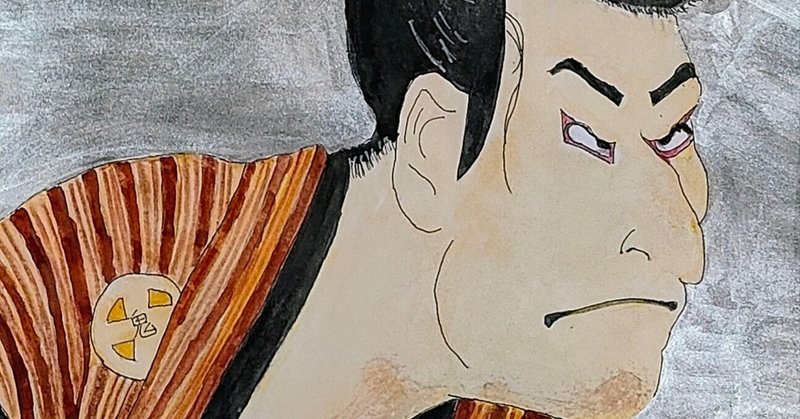

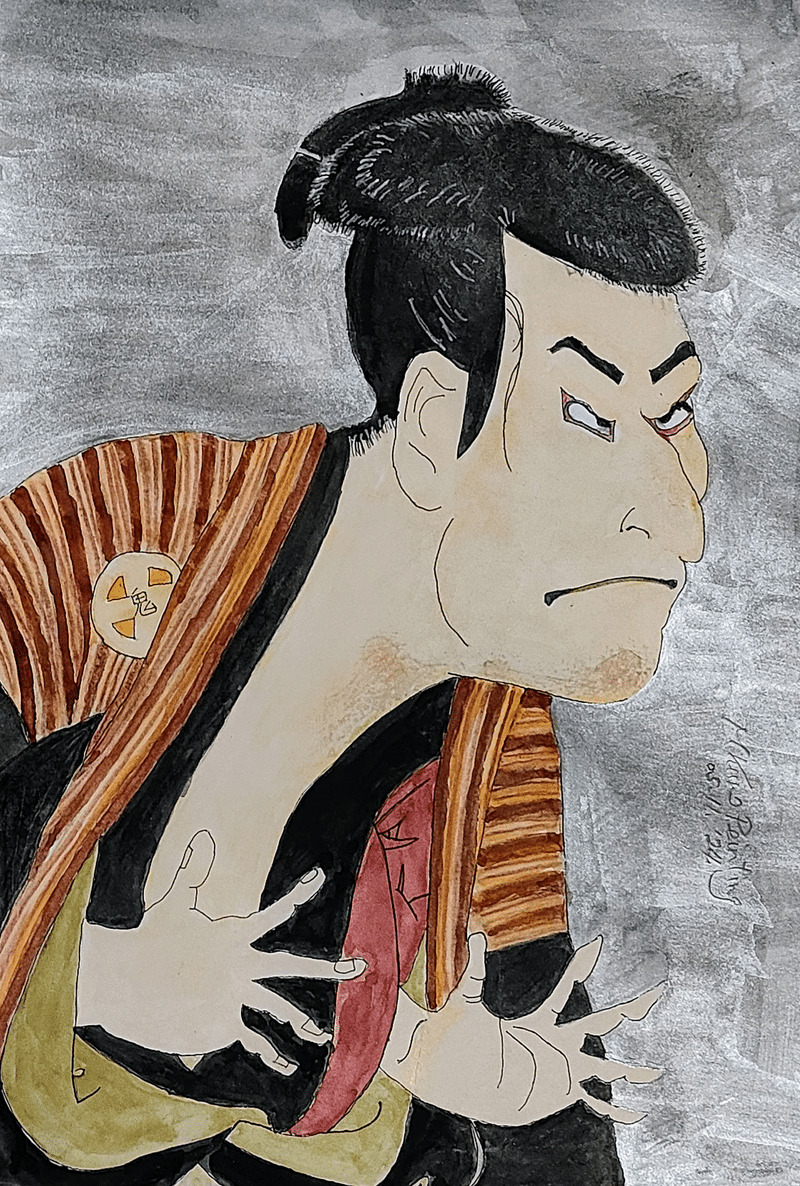

学芸美術 画家の心 第58回「東洲斎写楽 三代目大谷鬼時の奴江戸兵衛 1794年(寛政六年)」

この奇抜な絵を描いた写楽とはいったい誰なのか、そして寛政六年(1794年)五月から寛政七年(1795年)一月までのわずか十か月だけ存在し、その後姿を消したその理由とは…?

写楽といえば大首絵だが、写楽がいた当時、浮世絵は大ブームとなっており、一番が役者の姿絵、二番が武者絵、そしてご当地を紹介する風景画があった。

それらに対し向こうを張ったのが、写楽の大首絵だった。ところがこれらの大首絵は数か月でなくなり、十か月後には写楽本人も行方不明となり、その後二度と姿を現すことがなかった。

何故か? その理由を探るため多くの説が唱えられているが、わたしは単に、大首絵は売れなかったからだと想像する。

どうしてよ! あれは傑作よ! 世界中の人たちが写楽を認めてるじゃない!

確かにそうだ。わたしもそのように考えていた。

今でこそ大首絵は、日本が世界に誇れる最高傑作のひとつとして数えられるが、当時の江戸の人たちにとって、大首絵は悪趣味ととらえられたのではないか。

例えば、幕末期に写真技術が渡来したが、写真を撮ると「魂を抜かれる」と多くの一般市民は考え嫌っていた。

ましてや晩期といえど、江戸時代だ。超細密画や生き写しとまでは言えないが、今でいう似顔絵だ。気持ち悪るいと感じる人のほうが多かったはず。

さらには役者たちからもこんなにもまじまじと顔を写し取られたら、いやな気持ちになったことだろう。だから役者たちからも意味嫌われた。

写楽を世に売り出そうと企画したのが、蔦屋重三郎(通称、蔦重)だが、彼は写楽に何を求め期待したのだろうか。

ここで写楽の意味を考えてみよう。写楽とは、楽しく、面白く写し取るの意味だ。

役者の顔を擬態化し、擬音化すれば面白くなるぞ。

そんなことを考えていた蔦重のもとにひとりの絵師が役者の顔を模した絵を持ってきた。後の写楽だ。蔦重はこの絵を見て、「これだ!」と直観した。

しかしこれらの絵は、蔦重の想いは世の中をあまりにも先取りしすぎたのだ。

現代の出版界や映画界においても似たような逸話はいくつもある。これは絶対いける、大受けすると思っていても不入り、不人気となり借金を抱えることもある。

大首絵は豪華な綺羅(雲母)を使った錦絵だ。値段も高くなる。最初こそ新しもの好きが買っただろうが、それも最初のうちだけ、あっという間に売れなくなった。

その証拠に、その後に出す写楽の絵は大首絵から全身像になり、さらにどこにでもあるありふれた集団画や風景画になる。十か月後にはまったく売れなくなり、写楽も消滅した。

そういうのが事実だったのではないだろうか。そう考えれば特段の謎でもないのかもしれない。

最新の研究では写楽は、阿波藩のお抱え能楽師斎藤十郎兵衛だと言われている。だから歌舞伎や役者のこともよく知っていたし、そのうえ絵もうまかった。

やがて運命の糸が絡み合い、蔦重と十郎兵衛が邂逅することになる。そして、煌めく泡のような写楽が生まれ、はじけて消えた。

蔦重だが、写楽が姿を消した2年後の1797年(寛政九年)5月31日に亡くなる。享年47歳。死因は江戸患い(脚気)だと言われている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?