床ずれ対策は、クッション、マット、たんぱく質、亜鉛

◆床ずれとは? どうしてできるの?

「床ずれ」とは、主にお尻にできる病気です。

皮膚が赤くなり、進行すると皮膚が死んで穴が開きます。

同じ格好で長い時間寝ていたり、座っているとできます。

理論上、2時間動かなかったら、床ずれになると言われています。

私たちは2時間以上座ることがありますし、夜は約7時間寝ています。

なのに、どうして床ずれができないのでしょうか。

私たちは、座っているとき、無意識にお尻を浮かしています。

寝ている時は、こまめに寝返りをうっています。

それで床ずれができないのです。

◆床ずれは痛くない

体力の低下などで介護が必要な人は、車いすに座っているとき、

お尻を浮かすことができません。

寝ているときも寝返りが十分にできません。

それで床ずれができるのです。

体力の低下が床ずれの一番の理由ですが、感覚が鈍くなって、

痛みを感じないことも一因でしょう。

「床ずれ」は、外見は痛々しいですが、痛みはほどんどありません。

痛みがないから「床ずれ」ができるといっても間違いではありません。

痛ければお尻を浮かしたり、寝返ったりするのですが、痛みを感じないため、何時間も同じ姿勢で動こうとしないのです。

◆床ずれはどこにできるの?

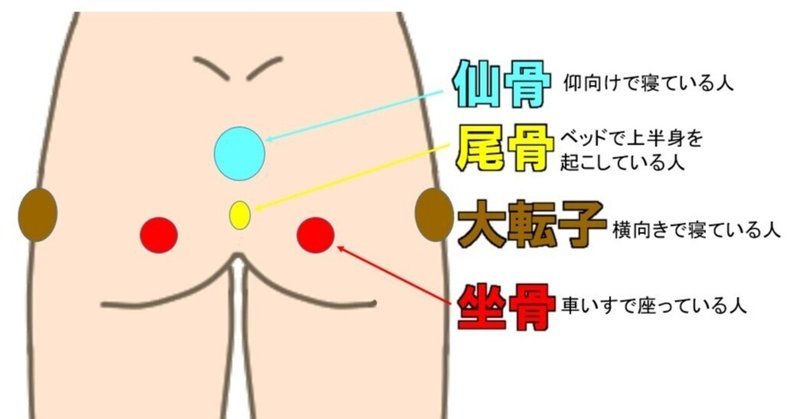

床ずれは主にお尻にできますが、ライフスタイルによって、

できる場所が異なります。

座っている時間が長いとき、

坐骨(両方の尻たぶの奥に触れる骨)のところにできます。

ベッドで上半身を起こしている時間が長いとき、

尾骨(尾てい骨)の部分にできます。

仰向けで寝ている時間が長いとき、

仙骨部(尾てい骨の上)のところにできます。

横になっている時間が長いとき、

大転子部(太ももの骨が骨盤にくっつくところ)にできます。

◆予防法は?

床ずれができてしまうと、治すのに、予防の8倍の労力がかかると言われています。

床ずれは予防が大切です。

いきなり床ずれはできません。

まず、骨の出っ張っているところが赤くなります。

この時点で予防すれば防ぐことができます。

予防法は「除圧」と「栄養」です。

「除圧」とは、骨の出っ張りに圧がかからないようにすることです。

仙骨や尾てい骨、大転子の場合、耐圧分散マットレスやエアマットが有効です。

坐骨の場合、車いす用の耐圧分散クッションで予防できます。

介護保険でレンタルすることもできます。

「栄養」は、たんぱく質と亜鉛でしょう。

豆乳、豆腐、卵など、たんぱく質食品を1品追加しましょう。

亜鉛は、食事で補充するのは難しいので、サプリメントがいいでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?