【取材後記】Ubieさんに「知の探索」と「知の深化」を両立する組織づくりを伺いました。

みなさま、こんにちは!編集長のやまもと(@hanahanayaman)です。

先日ツイートさせていただきましたが、退職に伴い、2月末をもってSELECKを卒業することになりました。

【ご報告】

— 山本花香 | SELECK編集長 (@hanahanayaman) February 21, 2021

3月末の退職に伴い、今月末でSELECKを卒業することになりました。あっという間の3年半でしたが、読者の方々、取材先の方々、SELECKを支えてくださるすべての方々に本当に感謝です。今後はいちファンとして応援していきたいと思いますので、これからもSELECKをよろしくお願いします!🙇♀️

気づけばSELECKにきてもう3年半が経っていたので、ツイートにおさまらない想いはまたnoteにでも書こうかなと思いますが、読者のみなさま、いつも支えてくださり本当にありがとうございました!!

ということで、わたしが書く取材後記はこちらでラストになります。最後に取材させていただいたのは、Ubieさんの組織づくりです!

医療AIスタートアップのUbieさんは、以前から先進的な組織運営をされているな〜と注目していた企業。DevとScaleの機能軸で組織を分け、それぞれまったく異なるカルチャーを形成するという珍しい組織の在り方は、拡大期のスタートアップにありがちな課題解決のヒントになると思います。

すごく学び溢れる内容なので、組織づくりに関心のある人はぜひ読んでほしいです!では早速、背景からお伝えしていきます。

1. 取材の背景

Ubieさんは、自社からの情報発信がとても盛んなのですが、以下の中にあるホラクラシー導入のnoteをみかけて取材のご相談をしたのがきっかけ。

ホラクラシーを国内で導入している企業はまだ少ないので、SELECKで取材できるとおもしろそうかなと思いご相談しましたが、結果的に、今回はUbieさんの組織づくり全体を取材させていただくことになりました。

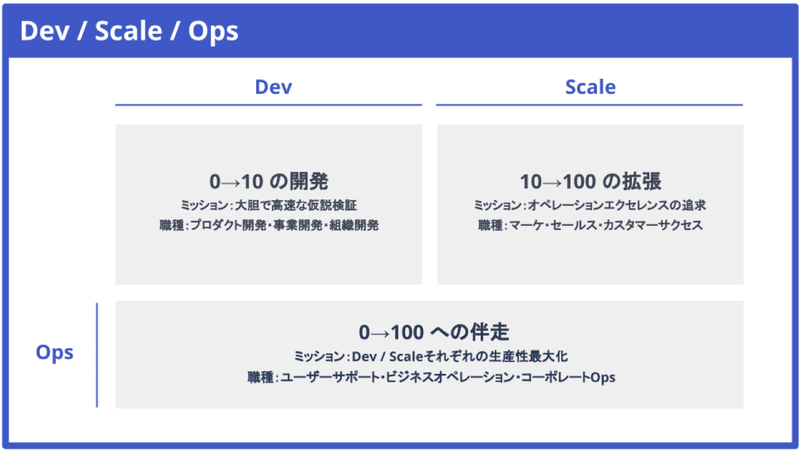

なぜかというと、UbieさんのDev/Scale/Opsに分けた組織運営の仕方が先進的で、スタートアップにとても参考になる事例だなと感じたんですね。

↓詳しくは記事本編に書いてますが、このような組織体制になってます

よくある課題として、スタートアップの拡大期では、初期の探索フェーズから拡張フェーズになるにつれ、求められる役割に変化が起こります。

そこで今までパフォーマンスの高かった人が活躍しづらくなってきたり、従来と同じ採用要件だとミスマッチが起きてしまったり…といった問題が生じがちかなと。さらに、拡張にリソースを割くあまり、次の事業のタネにつながる活動がストップしてしまう…といったことも起こりがちです。

この事業フェーズの変化と、組織のバランスはすごく難しく、多くのスタートアップが課題に感じている部分じゃないかなと思います。

おそらくこの解決策としては、評価基準や採用要件を見直したり、ラボ的な組織を立ち上げたり、みたいな活動があると思いますが、Ubieさんの場合は「カルチャーで組織を二分する」という意思決定をされたのが特徴的。

「0→10の開発」「10→100の拡張」それぞれのカルチャーを定義し、人材要件から、組織マネジメント、目標管理、評価制度まで、組織運営を完全にわけることで、各機能のパフォーマンスを最大限発揮させる。

いままでの取材を通じて、「カルチャーを全社に浸透させて、組織の結束力を高め、ミッション実現をめざす」のがセオリーだと思ってきたので、「カルチャーを分化させて、各機能のパフォーマンスを高め、共通のミッション実現をめざす」というUbieさんのあり方は、なんかもう目から鱗でした…!

しかも、もともとの採用課題を乗り越え、1年で30名→100名規模まで拡大という成果もしっかり出ていらっしゃる。これはぜひスタートアップの方々に伝えたい!!と思い、取材させていただくことにしました。

2. 記事に入れられなかった「ホラクラシー」のお話

記事本編ではUbieさんの組織全体に焦点をあてて書いたので、こちらのnoteでは、Dev組織で導入されている「ホラクラシー」について、記事に入れられなかったお話を含めてご紹介しようかなと思います。

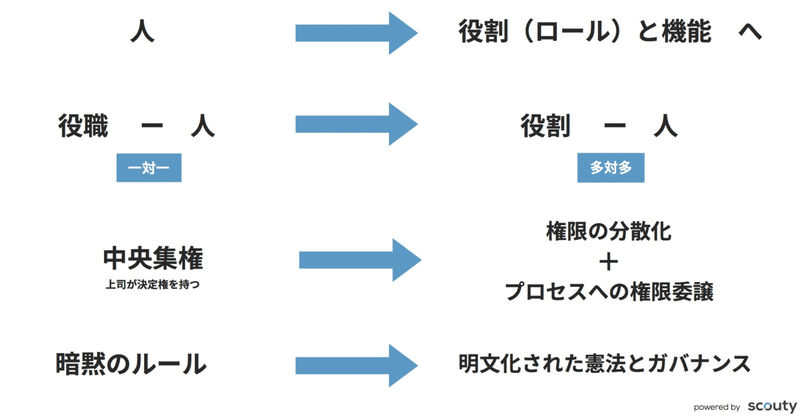

ホラクラシーをご存知ない方のために簡単にご紹介すると、ティール組織の一形態で、あらゆる権限を「人」ではなく「役割(ロール)」に移譲する組織形態です。

上図は、以前取材させていただいたLAPRASさん(旧社名:scoutyさん)記事からの引用ですが、よくあるピラミッド型の組織との違いがわかりやすいかなと。ご関心のある方は、ぜひ以下の記事もご参考ください。

で、実は弊社もホラクラシーだったりするのですが、明文化されたルールに則ってミーティングや意思決定などを進めていくので、導入や運用のハードルが結構高いんですね。

そのあたり気になってUbieさんに聞いてみたところ、約1年かけて徐々に規模を拡大しながら実証実験を行ってきたとのこと。

重藤さん Devの「ゼロベース思考」では、なにかを始める際にメリデメなどを調査した上でしっかり解説するのが通常なのですが、ホラクラシーの場合は「やってみないとわからない」というのが大きな壁としてありました。ただ、組織のことは、いっぺんにやると全員のコストがすごくかかってしまうので、まずは全社ではなく一部導入にしました。

※取材音源から一部抜粋し、編集しています。

中間でアンケートを実施して、ホラクラシーの導入効果を確かめたりなど、進め方もとても参考になるなと思いました。(この辺り、Ubieさんのブログに詳しく書かれています。)

また、Devではホラクラシーを導入した一方で、Scaleでは階層型の組織形態を採用されているので、なぜDevだけなのかをお伺いしてみました。

久保さん ホラクラシーは、マーケットの変化が激しく、まだ決まったやり方がない領域に対して適用するとすごく効果的かなと思っていて。たとえばDevだと、事業の種を見つけて開発することがミッションになってくるので、トップが指揮して「これをやるんだ」って言ってやり続けても、うまくいくかわからないんですよね。なので、ホラクラシーにして意思決定を分散させることが合っているんです。

一方のScaleは、これからスケールする仕組みを整えていくことが役割なので、ホラクラシーのようにそれぞれのロールが意志決定する状態にしてしまうと、組織として達成すべき事業目標との整合性が取れなくなってきます。

※取材音源を一部抜粋し、編集しています。

あくまで組織ごとの役割やカルチャー特性があって、それに適した組織形態を採用しているということがよくわかるエピソードですよね。

この観点は、Ubieさんのように組織を分化させずとも、自社の望ましい組織の在り方を考えるときに重要だなと感じました。

記事本編では、それぞれのカルチャーで一貫させた組織の全体像や、カルチャー純度を高める工夫などもご紹介していますので、ぜひご覧ください!

記事はこちら👉 カルチャーで社内を「分化」。機能別の組織で事業成長を加速する、Ubieの組織づくり

3. さいごに

さいごに、久保さんがお話しされていた「知の探索」と「知の深化」について触れて終わろうかなと思います。(以下、記事より抜粋)

久保さん 「両利きの経営」でも言われているように、組織を分化したことで「知の探索」と「知の深化」が両立できるようになったことが、すごくよかったなと思っていて。

よくあるのが、たとえば資金調達の前に数値を上げないといけないから、全員で深化しようみたいなことが起こりがちだと思うんです。通常は、組織が大きくなるにつれて、知の探索が続けづらくなると思うんですね。

そこを明確に分けたことで、将来のアセットになることを継続できる体制を構築できた。会社だけでなく個人としても、0→10、10→100それぞれを得意とする人が、各々の強みを活かした仕事をし続けられるというメリットもあります。

通常、SaaS企業ではひとつの組織のまま機能を分化させてスケールするのが一般的だと思うのですが、オペレーションを洗練させることと「知の探索」はトレードオフになりがちだと思うので、そこをどうやって担保するか。

また、よくBizDevとセールスが混同されたりしますが、本来は求められる役割も違うし、0→10と10→100それぞれの強みも違う。フェーズの変化によって転職する人とかも、スタートアップではわりとあるんじゃないかなと。

そうした課題に対して「組織をカルチャーで二分する」というUbieさんの実験的な取り組みは、新しい組織運営のあり方として参考になりそうです。

さらに言うと、「カルチャーに適した組織形態や制度の仕組みが、それぞれのカルチャーをより強化し、個々のパフォーマンスを高める」という考えは、大企業における新規事業開発とかにも参考になるんじゃないかな。

などなど、いろいろな学びや気づきを与えてくれる最後の取材でした!

(別撮りだったので、雑談を交えながら。終始和やかで楽しかったです。)

久保さん、重藤さん、本当にありがとうございました!!思い出に残る取材になりました。

はい、ではこの辺で。いつも取材後記といいつつ、わりと内容詰め込んじゃいますが、最後まで読んでくださってありがとうございます。

今後ともSELECKをどうぞよろしくお願いいたします!🌸

===

▼編集部マガジンは今後も続きますので、よければフォローお願いします🤲

▼公式SNSもあるので、よければ覗いてみてください!

Twitter:https://twitter.com/SeleckOfficial

Facebook:https://www.facebook.com/seleck0525/

Instagram:https://www.instagram.com/seleck_official/

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!